El confinamiento y sus efectos: juventud interrumpida

La psiquiatra infantil y del adolescente, y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez explica en esta entrevista que producto de la pandemia, y según estudios realizados para evaluar sus efectos en la salud mental, gran parte de la población estaría presentando cuadros de ansiedad, frustración y dificultades en el sueño. Sin embargo, advierte que son los jóvenes y adolescentes quienes se han visto más perjudicados: “No son solo unos meses difíciles; es todo un periodo de su vida el que está siendo alterado”.

La pandemia comenzó a cobrar lo suyo. Diversos son los factores que están influyendo en el aumento de la prevalencia de problemas de salud mental: no saber cuánto durará, el temor a la muerte de un ser querido, la incertidumbre en el plano económico, las dificultades en la convivencia –con diversos grados de hacinamiento–, el cambio de roles laborales o domésticos y los efectos directos del encierro se suman para generar un nivel excepcional de estrés. La doctora Vania Martínez, tal como los infectólogos, se preparó por años para enfrentar esta realidad compleja, en que los cuadros psiquiátricos aumentan o se agravan. Estudió Medicina y decidió especializarse en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, por lo que ahora está en la primera línea abordando los trastornos mentales.

—¿Cómo ha sido la experiencia de la pandemia para usted? Con el covid-19 uno piensa en servicios de urgencia atestados, en escasez de camas UCI, pero no en crisis de salud mental.

—Desde el estallido social se hizo más visible la necesidad de favorecer el cuidado de nuestro estado mental. Incluso la prensa se sumó ante la necesidad de que las personas tomen conciencia de los impactos que han sufrido en este aspecto. Desde la Mesa Social Covid-19 se solicitó al rector de la Universidad de Chile generar un documento con una estrategia para proteger la salud mental de la población. Participé de ese trabajo que hicimos llegar al gobierno y que dio origen al programa SaludableMente. Sin embargo -afirma tajante–, no es suficiente.

La doctora critica el estado del tema en Chile, lo lejos que estamos de la inversión necesaria en esta problemática: “Este año el porcentaje del presupuesto de salud que se invierte en salud mental subió de 2% a 2,4%, cuando la OMS promueve el 6%. Y no es que solo nos superen los países desarrollados, también hay otros, como Uruguay, que invierten decididamente en esta materia”.

Desde la iniciativa Salud Mental es Salud, en la que la doctora Martínez también participa, junto con proponer un aumento del presupuesto, se hizo notar la necesidad de mejorar la cobertura de las isapres: “Muchas ponen un tope de 10 sesiones sicológicas, cuando en salud física no tienen esa clase de limitaciones”.

—¿Es un problema de nuestra sociedad el no poder integrar esta realidad?

—Hay algo de eso. Actualmente existe una bancada transversal de algunos diputados que se preocupa del tema. Además, hay fundaciones familiares que nacieron por algún problema o necesidad de uno de sus miembros, pero es algo incipiente, escaso. Incluso, cuando una persona finalmente va a un consultorio, se encuentra con que no hay una hora oportuna para la atención de problemas de este tipo, cuando sí la hay en otras especialidades. Y esto se acentuó justo ahora, porque coincide con que hay mucho personal de salud mental que está colaborando en otras áreas, como trazabilidad de coronavirus. También se hicieron evidentes algunas barreras tecnológicas para tratarse a distancia, como mala conexión o falta de acceso a Internet. Asimismo, con el confinamiento también ha surgido el problema de la confidencialidad, ya que las personas no quieren tratarse a distancia porque en su casa no cuentan con un espacio aislado que les permita hablar con tranquilidad acerca de sus problemas. Algunos prefieren chatear, lo que no es lo mismo, aunque puede ser una alternativa.

—Como especialista en salud mental de adolescentes y jóvenes que le ha tocado integrar varias mesas de expertos del Ministerio de Salud, ¿cómo evalúa la situación de este grupo etario?

—Hay investigaciones por edad y, efectivamente, adolescentes y jóvenes están entre los más afectados por la pandemia. Uno diría que los adultos mayores, por temor a contagiarse o por su mayor dificultad con el manejo de la tecnología, en algunos casos, podrían ser los más vulnerables. Sin embargo, son los jóvenes, aunque uno piense que tienen el mundo por delante, que manejan bien la tecnología y que igual lo pasan bien. Pero no es así. Tienen estrés, ansiedad, depresión, más que en otros grupos. La búsqueda de identidad es uno de los procesos clave de la etapa adolescente y es más difícil hacerlo con un confinamiento prolongado. No es lo mismo, en términos de desarrollo, dos años de tu vida si pones como inicio los 13 o los 43 años. Entre los 13 y los 15 años hay muchos cambios a todo nivel: biológico, psicológico y social. Por ello, el llamado es a observarlos a tiempo, ofrecer cuidados, detectar síntomas para no llegar a situaciones extremas como el suicidio. En especial, porque ven a sus padres alterados y, por lo mismo, no comparten sus problemas. En el caso de los universitarios, por ejemplo, hay una generación que está cursando un segundo año sin conocer a sus compañeros ni sus escuelas, por lo que resienten el estar perdiendo algo importante de la vida.

Individuo y comunidad: Dos dimensiones que se complementan

La doctora Martínez nació en una familia donde la medicina era una disciplina dominante, con padre ginecólogo y madre dermatóloga. De a poco fue descubriendo que su vocación coincidía con la de sus progenitores, pero para construir su propio camino, prefirió entrar a Medicina en la UC: “Mis padres eran profesores en la Universidad de Chile y no quería que me conocieran por ser ‘la hija de…’”. Más tarde sintió afinidad con la pediatría. Estuvo dos años en Los Andes en atención primaria y ahí comenzó a trabajar con la comunidad, en promoción, en participación, en saber de sus necesidades, y se dio cuenta de que tal vez lo suyo era la salud mental.

Luego, el escaso desarrollo de la salud mental en Chile no la ayudó: “No sabía cómo hacerlo tampoco, había tenido una sola clase de psiquiatría infantil en toda la carrera, tuve que ir a conversar con una especialista en esta área y recién entonces me di cuenta de que era un gran campo en el que me veía trabajando. Luego, en la formación de la especialidad en la Universidad de Chile mi interés fue más allá de los diagnósticos psiquiátricos y la farmacoterapia. Me interesé por la investigación, la divulgación y la psicoterapia. Agradezco enormemente el haber contado con el apoyo de mi familia”.

—¿Usted plantea la conveniencia de incluir la salud mental en las carreras de educación?

—En educación sería muy necesario, los profesores pueden ser grandes aliados, pero también en otras carreras, por ejemplo, en Arquitectura y Urbanismo. Es importante el aporte de un ambiente humano, con áreas verdes. Eso está estudiado, cómo las políticas en vivienda y transporte impactan en la salud mental.

Nos recuerda que estamos todos, ahora mismo, percibiendo más que nunca esta realidad: “Como estamos más horas en la casa, nos damos cuenta – más allá de los impactos del hacinamiento de los ruidos más cercanos, los ladridos, las máquinas de cortar el pasto o las sopladoras de hojas. Todo el entorno nos afecta”.

—Usted ha trabajado en regiones, en el sur; ¿ha encontrado una realidad diferente?

—Dirigí una investigación para el tratamiento de adolescentes con depresión antes de la pandemia. Hubo una respuesta positiva que me sorprendió, porque a través del teléfono confiaban cosas que no habían compartido presencialmente. Antes de la pandemia, el uso de la tecnología para atenciones psicológicas muchas veces era mal visto por médicos y psicólogos, por parecer una forma de relación fría, sin contacto ocular, sin tono emocional, pero –forzados por este nuevo contexto– se ha visto que lo virtual es útil. Se comprobó que pueden reducirse los síntomas y que el paciente experimenta satisfacción con un proceso a distancia. Uno puede comunicarse con el personal de los consultorios a distancia, pedir una segunda opinión a un experto, aprovechar ciertas ventajas.

Creo que muchos de los tratamientos de salud mental, después de la pandemia, van a ser híbridos, donde se mezclará lo presencial con lo virtual.

—Parecía que íbamos a un mundo más global y consciente, por la crisis climática, pero ahora, tal vez aumentará el consumo, los viajes, con ganas de recuperar lo perdido.

—No estaría tan segura de eso. En los jóvenes es muy fuerte la conciencia ambiental, la discusión de qué es sustentable, el animalismo, al grado de no querer tener hijos por pensar que no es el momento para eso. Ellos van a seguir en eso, incluso más reforzado porque la propia pandemia ha puesto en valor lo colectivo y colaborativo, versus lo individual y competitivo. De todas formas, los mismos viajes tienen un componente positivo al conocer otras realidades, mundos diferentes y, por lo mismo, muchos estudiantes quieren hacer sus pasantías en otras culturas.

—Hay un debate reiterado en cuanto a que la especie humana ha sobrevivido, según algunos, gracias a su espíritu competitivo; en tantos otros afirman lo contrario, que se debe a su capacidad de compartir. ¿En cuál se ubica usted?

—Hay un poco de los dos. Los jóvenes se quejan de esta cultura competitiva, por obtener las mejores notas, alcanzar altos logros, pero advierten que eso no se alcanza solo, que hay que formar equipos y redes. Incluso echan de menos la experiencia de grupo, algo que es tan propio de esta etapa de la vida, de los rituales significativos, y de estar en contacto con la naturaleza.

También han visto, en los funerales de ahora, lo trágico de la muerte sin compañía. La del individuo y la de la comunidad son dos dimensiones necesarias, que deben complementarse en una justa medida.

Las señales de riesgo

Vania Martínez sigue compitiendo cada año para financiar sus proyectos, dado el escaso apoyo a la investigación y, en particular, a la salud mental en Chile, a pesar de sumar más de 20 años de estudios y perfeccionamiento en su área de trabajo. Es licenciada en Medicina y médico cirujano de la UC, con especialidad en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia de la U. de Chile; es magíster en Psicología Clínica de la U. Diego Portales y magíster en Psicoterapia de la UC; es doctora en Medicina por la U. de Heidelberg (Alemania) y doctora en Psicoterapia por la UC.

Actualmente, es profesora titular en el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera) de la Facultad de Medicina de la U. de Chile y directora de un Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), y está postulando en el Concurso de Núcleos de Ciencias Sociales 2021 para la renovación del centro que dirige. Destaca la importancia de un equipo de trabajo interdisciplinario, en el que cada uno aporte desde su mirada para un objetivo en común. Además, este trabajo considera la participación protagónica de los mismos jóvenes.

—Usted destaca mucho la necesidad de la acción no profesional, de la familia, del entorno, incluso la atención no especializada.

—Es buena la prevención, por ejemplo, como las campañas que llaman a ayudar al que lo necesita, que promueven la búsqueda de ayuda. A veces, si la familia es ciega –lo que sucede muchas veces–, un amigo o amiga puede darse cuenta mejor de un problema, incluso al leer algo publicado en las redes sociales. Es muy bueno que los pares aporten su ayuda, y no diciendo que “no es para tanto” o “tira pa’rriba”, sino instando al amigo a consultar cuando hay síntomas, porque ante la depresión, el no querer vivir, el hablar de suicidio, hay que saber cómo reaccionar. La familia muchas veces no distingue entre lo normal y lo patológico, incluso critica al que está sufriendo el problema, en lugar de incentivarles a buscar ayuda profesional.

Por otra parte, los padres pueden ser de mucha ayuda si buscan la conversación o si observan qué expresa su hijo adolescente, y cómo lo hace. Así pueden advertir a tiempo las señales de riesgo.

La doctora Martínez ha sido una vocera que demanda apoyo de la familia, de la comunidad, de los servicios municipales de atención no especializada y de la sociedad civil organizada y colaborativa para frenar la curva de los trastornos por salud mental.

—¿Todavía son fuertes las barreras, los estigmas, en torno a la salud mental? ¿Incluso en Santiago?

—Ha ido cambiando con las nuevas generaciones. Los jóvenes de 18 y 19 años están ahora mucho más cercanos, ellos consultan, pero todavía ven en sus propias familias esa cultura de que hay que arreglárselas solo y salir adelante por sí mismo. Esa es la principal barrera, la creencia de que se puede salir por sí solo, sin ayuda profesional, cuando es mucho mejor actuar al principio. Un cuadro grave ya es difícil de tratar, si es leve o moderado es mucho más fácil, por eso hay que consultar oportunamente. La segunda barrera es que, como no se habla, no saben dónde ir ni dónde consultar. Lo tercero es que hay un costo económico y un tiempo que disponer; lo cuarto, pero en disminución, la vergüenza, y para esto ha sido muy útil ver que personas públicas estén compartiendo lo que están viviendo, que comentan que tienen un problema de salud mental y que se están tratando.

Cuida tu ánimo

La aplicación para dispositivos móviles “Cuida tu Ánimo” tiene como objetivo facilitar el acceso a herramientas para la prevención e intervención oportuna de la depresión y el riesgo suicida en jóvenes, una materia de especial cuidado en el contexto de la pandemia. La tecnología está dirigida especialmente a jóvenes entre los 15 y 29 años y se encuentra disponible de forma gratuita en Google Play, AppGallery y App Store.

Este proyecto digital fue escalando gracias a la adjudicación de un fondo otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación llamado “Salud Mental, cómo la ciencia nos cuida”.

En esta aplicación se le pide al usuario que complete un cuestionario de síntomas y, según las respuestas, se accede a una segunda etapa con un programa personalizado que incluye desde indicaciones de alimentación y horas de sueño hasta la sugerencia de consultar si hay síntomas de riesgo, llamando y solicitando ayuda, por ejemplo, al programa “Salud Responde”, del Ministerio de Salud. La plataforma es gratuita, en español y está basada en investigaciones científicas desarrolladas durante varios años. Ha sido utilizada en 18 países y descargada unas 1.500 veces.

Hablar de suicidio sigue rodeado de estigmas, mitos y tabúes

El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y copatrocinado por la OMS, cuyo principal objetivo es visibilizar que esta es una conducta que se puede prevenir.

“Uno de los factores claves para poder abordar la prevención del suicidio tiene que ver con las barreras de acceso a la atención. En Chile, el presupuesto destinado a salud mental es solo 2,5% del total de salud, muy por debajo del 6% recomendado por la OMS, dando cuenta de los escasísimos recursos que tiene el sistema para brindar una atención adecuada”, comentó Vania Martínez, directora de Imhay y una de las coordinadoras de la Red Salud Mental es Salud.

En el mundo, más de 700.000 personas se quitan la vida al año tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 45 segundos.

En Chile, según datos del Ministerio de Salud, 1.800 personas mueren anualmente por esta causa y por cada uno de estos, alrededor de 20 personas realizan un intento suicida.

Sin embargo, la mortalidad por suicidio en nuestro país se ha estabilizado durante los últimos años, presentando tasas menores al promedio de la OCDE. A pesar de ello, el suicidio está entre las primeras 3 causas de muerte en adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años y tiene la mayor tasa de incidencia en las personas mayores.

Un problema de salud pública

El suicidio es una problemática de salud pública importante pero a menudo desatendida, cuyo abordaje está rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a sus familias y a la comunidad.

Representa un problema complejo y multidimensional en el que intervienen diversos factores: psicológicos, ambientales, sociales y biológicos, que suelen actuar de forma acumulativa para aumentar la vulnerabilidad de la conducta suicida.

En niños y adolescentes, influyen especialmente factores como la historia psiquiátrica familiar, enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, aislamiento social, consumo de drogas y alcohol.

Para mujeres y hombres adultos, suponen un factor muy importante las relaciones con otras personas, la violencia doméstica o el estrés en el ámbito de la familia, aunado a las enfermedades mentales, consumo de alcohol y drogas, entornos familiares problemáticos.

El grupo de personas mayores cuentan especialmente factores como la depresión, el dolor físico a causa de una enfermedad, el aislamiento social y familiar.

Efecto pandemia

En tiempos de pandemia la situación se ha complejizado. Así se aprecia en el Termómetro de la Salud Mental en Chile ACHS-UC, en su cuarta ronda entregada en agosto de este año, donde se plantea que el 47,3% de la muestra de hogares en el país exhibe síntomas leves a severos de depresión, mientras el 23,6% manifiesta sospecha o presencia de problemas de salud mental, el 21% expresa sentir soledad y un 11,6% presenta un consumo de alto riesgo de alcohol, todos factores de riesgo en materia de suicidio.

“Uno de los factores claves para poder abordar la prevención del suicidio tiene que ver con las barreras de acceso a la atención. En Chile, el presupuesto destinado a salud mental es solo 2,5% del total de salud, muy por debajo del 6% recomendado por la OMS, dando cuenta de los escasísimos recursos que tiene el sistema para brindar una atención adecuada”, comentó Vania Martínez, una de las coordinadoras de la Red Salud Mental es Salud, subrayando que a esto se suma la escasa cobertura del sistema privado para la salud mental, que solo ayuda a agravar el problema y dificultar la prevención.

Desde la Red Salud Mental es Salud, que congrega a más de 20 organizaciones de profesionales, especialistas y agrupaciones de pacientes y familiares, señalan que todos podemos tener un rol en la prevención: desde comprender y trabajar la empatía, validar los sentimientos y utilizar un lenguaje adecuado, hasta estar atentos a las señales de alerta, de manera de poder conectar con la ayuda profesional necesaria y que la sociedad en su conjunto -desde el Estado, el sistema educativo, las comunidades y las familias- asuman su rol en la prevención y acompañamiento.

Señales de alerta

Las señales de alerta indirecta son:

– Desinterés, desánimo o desesperanza.

– Irritabilidad e intranquilidad.

– Pérdida de interés o fatiga.

– Disminución del rendimiento académico o laboral y de las habilidades para interactuar con otros.

– Aumento en el consumo de alcohol y/u otras drogas.

– Alteración de los patrones de sueño y alimentación.

– Alejamiento de amigos y familiares.

La señales de alerta directa son:

– Expresión verbal o escrita de suicidio sobre: deseos o amenazas de morir, herirse o matarse.

– Sentimientos de desesperación, entrampamiento, bloqueo o sufrimiento que no puede soportar.

– Sentimientos de ser una carga para otros o el responsable de todo lo malo que sucede.

– Búsqueda de modos para matarse, en internet o redes sociales.

– Intentos por acceder a medios letales.

– Realizar actos de despedida: cartas o mensajes (ej. En redes sociales), dejar regalos o hablar como si ya no fuera a estar más presente.

– Mostrar conductas auto lesivas: cortes, quemaduras o rasguños en el cuerpo.

Vania Martínez asegura que a pesar de que los casos de suicidio se han visto disminuidos este último año, “se ha creado una tormenta perfecta para que estos aumenten postpandemia, y es necesario que las comunidades actúen preventivamente, siendo fundamental estar alertas a los factores de riesgo y saber que el sistema de salud cuenta con una red profesional de apoyo”.

¿Dónde pedir ayuda?

– Salud Responde: 600 360 7777 (Opción 1)

– Hospital Digital: https://www.hospitaldigital.gob.cl/

– Chat Hablemos de Todo: https://hablemosdetodo.injuv.gob.cl/

La incertidumbre de los más de 22.000 estudiantes que perdieron su gratuidad durante la pandemia

Según cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, desde 2016 hasta la fecha, un total de 789.133 estudiantes han sido beneficiados con la gratuidad. Sin embargo, 22.711 de ellos perdieron el beneficio durante 2020, año en que las clases online presentaron dificultades para los universitarios.

Entrevistada por The Clinic, la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, señala que “ya el año pasado, la principal preocupación de los estudiantes universitarios era lo financiero. Eso impacta la salud mental y nos llevó a la conclusión de que para mejorar la salud mental, las soluciones no van desde los psicólogos y los psiquiatras exclusivamente, sino que aquí sí importan mucho los apoyos económicos para los estudiantes”.

“ya el año pasado, la principal preocupación de los estudiantes universitarios era lo financiero. Eso impacta la salud mental y nos llevó a la conclusión de que para mejorar la salud mental, las soluciones no van desde los psicólogos y los psiquiatras exclusivamente, sino que aquí sí importan mucho los apoyos económicos para los estudiantes”, señala la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.

Cuando estaba en segundo medio, Marcela Hernández (27) soñaba con hacer un aporte en la sociedad y generar cambios en las personas. Es así como decidió estudiar Psicología y en el año 2017 entró a estudiar la carrera en la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo además beneficiada con la gratuidad. Su avance curricular iba a la perfección hasta el año 2020, momento en que llegó la pandemia y las clases universitarias pasaron a ser remotas.

Además de estudiante universitaria, Marcela es mamá soltera. Desde marzo del año pasado cuenta que su casa, lugar en el que actualmente vive junto a su hija, se transformó en colegio y universidad. El comedor era el espacio común del día a día: la sala de clases, escritorio, zona de estudio y área de convivencia familiar. Concentrarse resultaba imposible, por lo que tuvo que botar ramos para aliviar la carga académica. En el segundo semestre, la angustia y la presión por evitar perder la gratuidad la llevó a tomar ocho ramos, de los que terminó aprobando solo cuatro.

“Tuve que botar algunos ramos que me correspondían para poder equilibrar y hacer más llevadero el estudio con la casa y la maternidad. Al botar los ramos, me atrasé en mi carrera y perdí la gratuidad por eso. No podía estar con los mismos ramos que tenía en la vida sin pandemia, siendo que mi hija está acá en la casa, con clases online también, donde tengo que explicarle más, tenía más tareas, por lo tanto requería más de mí”, cuenta la estudiante de Psicología.

El beneficio de la gratuidad empezó a entregarse en 2016 y consiste en la cobertura total del arancel a lo largo de la duración formal de la carrera. Está dirigido a aquellas familias que pertenecen al 60% con menores ingresos de la población y son 60 las instituciones adscritas al beneficio. Actualmente, son 430 mil los jóvenes que están estudiando con gratuidad en el país.

Desde su implementación, según datos recientes entregados por la Subsecretaría de Educación Superior, son 789.133 los estudiantes que han obtenido la gratuidad, de los cuales 68.766 la perdieron por exceder la duración formal de su carrera, cifra que corresponde al 8,7% del total de beneficiarios. En 2020, fueron 22.711 los estudiantes que perdieron el beneficio, mientras que actualmente hay 158.793 jóvenes que no lo tienen activo por la suspensión académica de un semestre, la renuncia al beneficio para acceder a la Beca Vocación de Profesor, el cambio de institución a una que no está adscrita a la gratuidad, la deserción de la carrera, entre otros motivos.

En 2020, el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes Imhay, publicó el estudio “Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de estudiantes universitarios en Chile”, donde se encuestó a un total de 2.411 estudiantes universitarios. Los resultados arrojaron que un 77,7% de ellos percibió que su estado de ánimo estaba peor o mucho peor desde la pandemia, siendo las mujeres las que reportaron peor estado de ánimo y mayor gravedad en los síntomas, aspecto que tendría relación con la carga adicional de trabajo dentro del hogar y el cuidado de otras personas.

Aunque desde la Subsecretaría de Educación Superior señalan que no existe todavía un diagnóstico claro sobre si la pandemia influyó en la pérdida de la gratuidad durante el año pasado, el subsecretario Juan Eduardo Vargas dice en conversación con The Clinic que “ha habido un efecto mixto en la retención de estudiantes. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de alumnos pertenecientes a instituciones técnico profesionales que ha habido un incremento en la cantidad de alumnos que desertan de sus carreras, efecto que no ha sido visto en el caso de las universidades, donde ha habido un incremento significativo en la retención de los estudiantes”.

Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay, señala a The Clinic que “ya el año pasado, la principal preocupación de los estudiantes universitarios era lo financiero. Eso impacta la salud mental y nos llevó a la conclusión de que para mejorar la salud mental, las soluciones no van desde los psicólogos y los psiquiatras exclusivamente, sino que aquí sí importan mucho los apoyos económicos para los estudiantes”.

La directora de Imhay indica que, de acuerdo con lo investigado, existen dos principales grupos de riesgo en términos de salud mental. En primer lugar se encuentran los estudiantes que se identifican como transgénero o género no binario, quienes “presentan más sintomatología ansiosa, depresiva y más riesgo suicida”. Y en segundo lugar, están aquellos estudiantes que son la primera generación de su familia en asistir a la universidad, grupo en el que un importante número es beneficiario de la gratuidad.

Con respecto al segundo grupo, señala que estos estudiantes tienden a tener más problemas de salud mental a raíz de la presión que enfrentan por tener un buen desempeño académico y, al mismo tiempo, evitar perder beneficios estatales como la gratuidad.

“A estos jóvenes les sugerimos que, si están con mucho estrés, por qué no toman una menor carga académica, menos ramos, pero se les hace complejo por la misma estructura que tiene el beneficio, ya que si se atrasan tienen que pagar. Eso es lo que hay que sensibilizar, entender que hay personas que no están para suspender, congelar totalmente, sino que para hacer algo intermedio, que pueden seguir avanzando, que pueden tener los beneficios de la universidad sin que sea una situación de discapacidad total”, dice Martínez.

Un año incierto

Rita Castro (24) estaba cursando su último año de Pedagogía en Artes Visuales en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), pero todo cambió en marzo de 2020, semestre en el que tenía que realizar su práctica profesional. Los colegios recién estaban comenzando a implementar las clases online, por lo que todo se estaba improvisando sobre la marcha. “Nosotros mismos tuvimos que buscar nuestros centros de práctica, entonces, buscar un colegio que nos aceptara de marzo a julio y en modalidad online, algo que no se sabía cómo hacer, era muy complicado”, asegura.

La estudiante señala que desde la universidad les dieron la posibilidad de aplazar la práctica al segundo semestre, pero la crisis sanitaria en el país continuaba y la incertidumbre seguía presente. A raíz de eso, tampoco pudo realizar la práctica y perdió el año completo, al igual que el beneficio de la gratuidad. Hoy está pagando su sexto año, aunque con arancel reducido. “Me tuve que matricular igual, pagar la matrícula, pagar mensualidad, la gratuidad se perdió no más porque ellos no tenían claridad con nada”, dice.

“Me afecta estar en mi sexto año, porque yo debería haber salido en quinto. Hice mis ramos como correspondía y esto en teoría no es culpa de nadie, porque quién iba a saber que la pandemia iba a durar tanto, pero quizás sin tener que pagar eso aliviaría un poco más la culpa. Yo sé que otros compañeros de otras carreras están pagando mucho más, pero igual es algo complejo”, cuenta Castro.

En marzo de este año, la estudiante de Pedagogía en Artes Visuales empezó su práctica profesional en un colegio, práctica que se tuvo que conseguir por sus propios medios, sin mayor apoyo desde la universidad. A raíz de una nueva ola de la pandemia, solamente alcanzó a ir de manera presencial durante la primera semana de clases.

La estudiante señala que al comienzo tuvo dificultades para hacer las clases online. “No sabía cómo hacer las cosas, por lo que las profesoras que ya tenían un año de experiencia me ayudaron un poco, pero el problema de las Artes Visuales era cómo hacer que los niños entendieran lo que tenían que hacer manualmente, más allá de lo teórico, la parte práctica era el triple de trabajo porque el colegio nos exigía hacer un paso a paso, entonces lo que uno le enseñaba a los niños tenía que enseñarlo paso a paso”, dice Rita Castro.

Para la directora de Imhay, Vania Martínez, “hay algunos estudiantes que por el tipo de carrera que están estudiando, como por ejemplo carreras más artísticas, han aumentado esa sensación de incertidumbre porque ven que su desempeño se ha visto afectado. El tipo de estudio que tienen que hacer también se ha visto dificultado cuando es a distancia. Por ejemplo, estudiantes de carreras de danza, de música, nos han dicho que ha sido muy difícil tener las condiciones adecuadas en sus casas para poder estudiar bien”.

Posibles soluciones

Jimena del Campo (31) siempre quiso trabajar en ciencias y, después de haber estudiado Auditoría, entró a estudiar Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM). Sin embargo, con la pandemia tuvo que tomar menos ramos, los que tenían prerrequisitos, por lo que se atrasó en la carrera y perdió la gratuidad.

“Primero te afecta en los beneficios internos, porque a medida que uno toma más ramos y aprueba mayor cantidad de asignaturas, te dan mayor ponderación para acceder a beneficios internos que ofrece la institución a su alumnado. Así es que por ese lado, no obtuve ningún beneficio dentro de la universidad, solamente los estatales. Entonces, por ese lado me afectó de forma automática”, dice la estudiante de Ingeniería.

Sobre su experiencia con las clases online, cuenta que “para algunos ramos de gestión era bastante idóneo, por ejemplo en ramos de recursos humanos, de economía. Pero en ramos como mecánica de fluidos o termodinámica necesitas laboratorio, entonces sin laboratorio la experiencia queda bastante coja”.

Sobre las posibles alternativas para los estudiantes que han excedido la duración formal de sus carreras, el subsecretario Juan Eduardo Vargas comenta que “no es que al estudiante se le deje solo, sino que tiene otras alternativas para continuar financiando el arancel que va a pagar. De acuerdo con la ley, el alumno que se excede en la duración nominal de su carrera y tiene gratuidad, en el primer año de sobreduración paga solamente la mitad del arancel regulado y el Estado le ofrece la oportunidad de financiar ese medio arancel con otro tipo de beneficios estudiantiles, como los créditos”.

Aunque perder la gratuidad en ocasiones significa endeudarse para financiar el resto de los semestres, el subsecretario de Educación Superior señala que “un estudiante que financia un año de su carrera con un crédito, dependiendo de la carrera y la institución, debería pagar como cuota mensual, una vez que empiece a trabajar, un monto no superior a 8 mil pesos mensuales. Por supuesto que es distinto de la gratuidad, pero no parece representar un monto demasiado excesivo”.

Para la psiquiatra Vania Martínez, en estos y otros casos también es importante que las universidades informen a sus estudiantes sobre los servicios de apoyo en salud mental. “Creo que hay muchas cosas que no tienen que ver con profesionales de la salud mental y que contribuyen a una mejor salud mental. Dar los apoyos necesarios, informar acerca de los apoyos que existen, porque a veces a los estudiantes les das esa información pero después no saben dónde encontrarla bien. Por ejemplo, dónde acudir si es que quieren congelar o botar un ramo”, dice.

La estudiante de Psicología, Marcela Hernández, considera que el beneficio de la gratuidad debería tomar en cuenta las circunstancias excepcionales que pueden aquejar a los estudiantes, como lo fue el caso de la pandemia. “Fue muy angustiante mi último semestre. Tuve que reventarme mentalmente porque tenía demasiada presión para no perder la gratuidad. Empecé a pensar en cómo me iba a pagar el otro año. Es demasiada la exigencia que uno tiene con esto de que la gratuidad cubra solo la duración formal de la carrera sin considerar todas las problemáticas que se pueden ir dando en cuatro o cinco años de la carrera. Nadie esperaba una pandemia ni que estudiáramos en estas condiciones”, concluye.

Fuente: The Clinic

Investigadora Imhay realiza capacitación sobre salud mental universitaria a académicos de la Universidad de Valparaíso

La académica de la Universidad Católica de Temuco e investigadora joven de Imhay, Dra. Ana Barrera, desarrolló el Taller de Profundización «Salud Mental Universitaria: Una aproximación a los desafíos y oportunidades en la Educación Superior».

En el marco de la implementación de actividades del Proyecto FDI Mineduc, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y el Grupo Conectados UV, convocaron a una Jornada de Capacitación destinada a los y las académicas de la Universidad de Valparaíso, dictada por la investigadora de Imhay, Dra. Ana Barrera.

En el marco de la implementación de actividades del Proyecto FDI Mineduc, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y el Grupo Conectados UV, convocaron a una Jornada de Capacitación destinada a los y las académicas de la Universidad de Valparaíso, dictada por la investigadora de Imhay, Dra. Ana Barrera.

Dentro de los datos presentados por la Dra. Ana Barrera y que corresponden a los resultados obtenidos en el marco de su Proyecto CONICYT PAI 77170108, titulado «Estudio nacional de prevalencia de trastornos de salud mental y hábitos de salud, y su relación con dimensiones de la adultez emergente, en jóvenes universitarios chilenos», se encuentra que más de un 45% de los participantes presentó sintomatología de riesgo asociada a depresión, ansiedad, o estrés, existiendo comorbilidad. Las mujeres presentaron mayor ansiedad y estrés, mientras que los jóvenes de procedencia urbana, mayor ansiedad. Un 5% presentó ideación suicida y un 14% reveló conductas alimentarias de riesgo, siendo éstas más prevalentes en mujeres.

Además, de acuerdo al estudio, un 50% reportó síntomas de insomnio y un 42%, hipersomnia diurna, siendo esta última más frecuente en jóvenes urbanos. Existe un variado y preocupante consumo de sustancias, siendo los varones quienes presentaron mayor consumo en tabaco, alcohol, marihuana y alucinógenos, mientras que las mujeres consumen más tranquilizantes, constatando también diferencias en tabaco y alcohol según procedencia y nivel socioeconómico. Así, estas cifras corroboran la alta prevalencia de diferentes problemas de salud mental entre los universitarios de la muestra estudiada por la Dra. Barrera, quien señala la necesidad de profundizar su estudio e implementar programas de promoción, prevención y tratamiento oportuno en este grupo etario.

Durante esta actividad, desde DAE, se enfatiza la relevancia del trabajo articulado entre funcionarios, académicos y centros de estudiantes, en torno a la salud mental, siendo un tema que atañe a toda la comunidad universitaria. Considerando que cada estamento, se constituye en colaboradores para la promoción de la salud mental en cada uno de sus espacios, así como también, para brindar la adecuada información o ruta de atención que los y las estudiantes deben realizar cuando requieran acompañamiento profesional.

Finalmente, la Asistente Social Sra. Natalia Castillo Azócar, encargada de la línea de salud mental de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, compartió las características del Programa de Salud Mental DAE, destacando el acompañamiento socio-emocional y el flujo de atención-derivación y seguimiento de situaciones especiales que afectan a algunos de las y los estudiantes de la UV.

Esta actividad contó con una alta asistencia y participación de parte del estamento académico, manifestando elevado interés en continuar este tipo de iniciativas durante cada año.

Fuente: DAE UV

Estudiantes de enseñanza media presentan proyecto de salud mental a directora del Núcleo Milenio Imhay

En el marco de los proyectos que lleva adelante el Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE UCH), la psiquiatra Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio Imhay y la psicóloga Antonia Aguirre, coordinadora del Centro de Bienestar Comunitario Rucalaf de Renca, dieron recomendaciones y pudieron conocer las propuestas de las y los jóvenes para abordar temas de salud mental en la adolescencia.

El proyecto Cerebros Felices es integrado por ocho estudiantes de 3ero y 4to medio del Instituto Cumbre de Cóndores Oriente.

El 75% de los problemas de salud mental comienza antes de los 24 años, sin embargo, no más de un 25% de quienes lo requieren, recibe algún tipo de atención. Esto bien lo saben los y las estudiantes del Instituto Cumbre de Cóndores Oriente (ICCO) de la comuna de Renca quienes se encuentran impulsando el proyecto Cerebros Felices, el cual busca relevar la importancia de la salud mental mediante recursos informativos en redes sociales, y que el pasado jueves 12 de agosto presentó sus avances al Núcleo Milenio Imhay y al Centro Rucalaf con el objetivo de tejer puentes y formas de colaboración.

El proyecto nace desde la preocupación por los efectos de la pandemia en la salud de sus compañeros: “Los más afectados han sido los jóvenes, pues todo lo que ellos conocían ha cambiado radicalmente desde el año pasado, por eso nuestro proyecto busca apoyarlos en este proceso”, explicó Sofía Díaz, de 3ero medio del ICCO.

“Nuestro objetivo como proyecto es apoyar a los jóvenes que se han visto perjudicados mentalmente por el contexto de la pandemia y contribuir positivamente en su bienestar” agregó Kerly Fernández, de 3ero medio del ICCO.

La instancia, impulsada por el Programa de Acceso a la Educación Superior de la Universidad de Chile (PACE UCH), busca generar lazos entre la academia y el territorio para poder fortalecer las iniciativas estudiantiles que surgen en el marco de la línea de Aprendizaje Basado en Proyectos, de esta manera investigadores “asesoran” a los y las jóvenes para que sus proyectos se fortalezcan en contenidos y tengan sostenibilidad en su implementación.

“Nos pone muy orgullosos ser parte de una forma diferente de entender la educación pública en todos sus niveles: por una parte los estudiantes se organizan para diseñar proyectos que apoyen a sus comunidades y por otra, la Universidad se nutre y vincula con los territorios, conociendo desde los y las jóvenes sus principales preocupaciones”, afirma Fabián Retamal, coordinador PEM del Programa PACE de la Universidad de Chile.

Para la Dra. Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio Imhay, el encuentro es valioso “justamente porque es el corazón de lo que queremos hacer: que las y los jóvenes estén entusiasmados con ayudar a sus pares en temas de salud mental, pues muchas veces el mundo adulto queda fuera al tener otros códigos y no sabemos cómo transmitirlos, entonces que nazca desde las estudiantes da cuenta de un empoderamiento y un interés”.

Proyecciones y formas de colaboración

La línea de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se implementa en todos los liceos acompañados por el Programa PACE de la Universidad de Chile con foco en el desarrollo de habilidades del siglo XXI; en esta línea los estudiantes elaboran proyectos sociales y colaborativos en los cuales identifican problemáticas territoriales para abordar mediante diversas iniciativas.

“La metodología ABP es una propuesta pedagógica que requiere de la coordinación de toda la comunidad escolar y su entorno, por eso es clave la vinculación con diversas organizaciones como el Núcleo Milenio Imhay y el Centro Rucalaf, que dan proyección a las ideas de los estudiantes y les permiten ser sostenibles en el tiempo”, afirma Nicolás Peña, coordinador de la línea de ABP del PACE UCH.

Como parte de los acuerdos de la sesión, el Centro de Bienestar Comunitario Rucalaf de la comuna de Renca se comprometió a colaborar con Cerebros Felices para generar un protocolo de detección temprana que les permita a las y los estudiantes reconocer situaciones de riesgo que precisen de derivación para un acompañamiento más específico, “es bueno que tengan una pauta que les permita estar tranquilas para saber qué hacer y a tener las ideas claras para afrontar casos más difíciles”, comentó Antonia Aguirre, psicóloga de Rucalaf.

Por su parte, el Núcleo Milenio Imhay puso a disposición el material de difusión que generan para que las estudiantes puedan replicar desde las redes sociales del proyecto.

Cerebros Felices

El proyecto Cerebros Felices es integrado por ocho estudiantes de 3ero y 4to medio del Instituto Cumbre de Cóndores Oriente: Caroline Santibáñez, Valentina Sepúlveda, Monserrat Uribe, Kerly Fernández, Anays Jimenez, Sofía Díaz, Isidora Ríos y Graciela Tapia, y es apoyado por la profesora de ciencias Yossely Olmos. Si quieres conocer más del proyecto Cerebros Felices o te interesa apoyarles, visita sus redes sociales en el Instagram del proyecto.

Fuente: Lídice Varas, programa PACE UCH

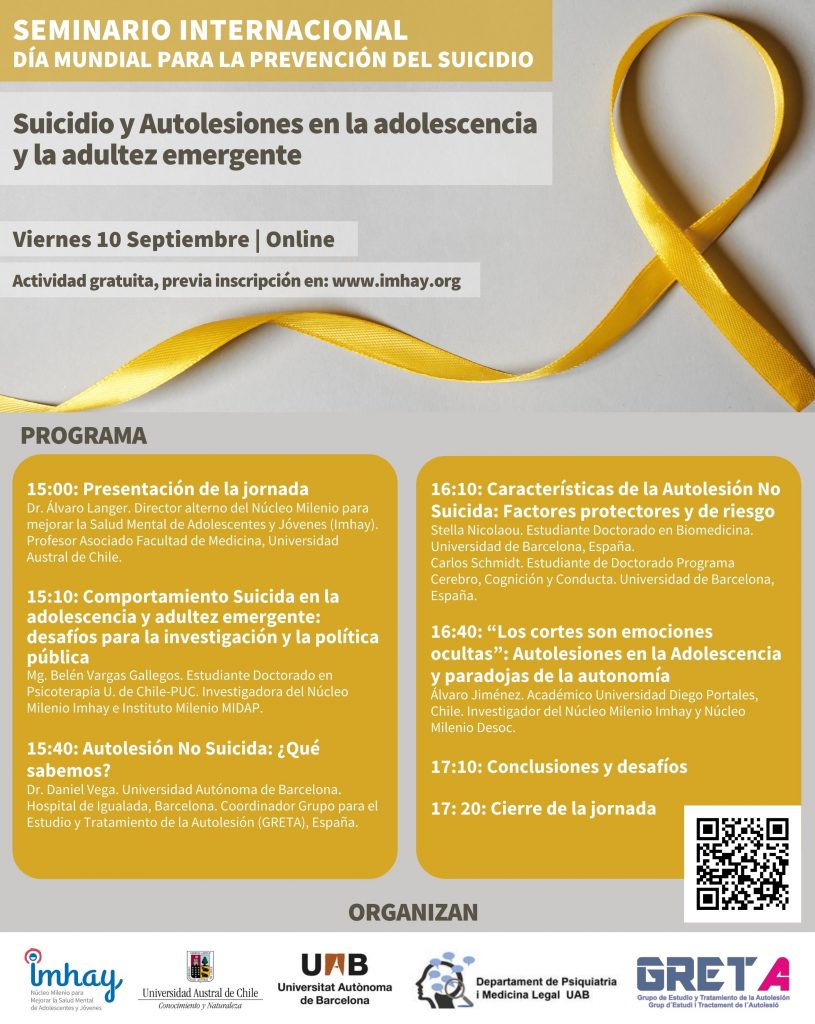

Imhay organiza seminario internacional: Suicidio y Autolesiones en la adolescencia y la adultez emergente

Se espera que quienes asistan a este seminario puedan identificar qué son las conductas de autolesión y las conductas suicidas en los jóvenes, así como comprender cómo las autolesiones pueden favorecer el suicidio.

En el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental en adolescentes y jóvenes (Imhay), la Universidad Austral de Chile y un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, España, han organizado este seminario con el objetivo de compartir con la comunidad la importancia de la prevención del suicidio en población adolescente y jóvenes.

En el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental en adolescentes y jóvenes (Imhay), la Universidad Austral de Chile y un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, España, han organizado este seminario con el objetivo de compartir con la comunidad la importancia de la prevención del suicidio en población adolescente y jóvenes.

Como una forma de socializar el rol de la investigación en esta temática, el seminario tiene como objetivos: caracterizar el comportamiento suicida en los adolescentes y en la adultez emergente, y comprender cómo surgen las autolesiones en la adolescencia y adultez emergente, como conductas de riesgo que pueden potenciar conductas suicidas con el tiempo.

La autolesión no suicida (ANS) es la destrucción premeditada del propio tejido corporal (p. e., cortarse) en ausencia de una intención suicida consciente. En la última década, la investigación ha evidenciado que la adolescencia constituye una fase crítica y vulnerable para el desarrollo de ANS, con consecuencias perjudiciales que van desde un bajo funcionamiento interpersonal hasta un alto riesgo de suicidio. De modo alarmante, la prevalencia es más alta en la adolescencia, tanto en la comunidad como en muestras clínicas.

Investigaciones recientes sugieren un papel crucial de factores intra-individuales (problemas de salud mental) y sociales (bajo apoyo social) en la aparición y mantenimiento de ANS durante la adolescencia. En este sentido, la investigación con jóvenes es necesaria para identificar los factores de riesgo que favorecen ANS y comprender cuál es su relación con las conductas suicidas.

DATOS DEL SEMINARIO:

CUÁNDO: Viernes 10 de septiembre de 2021.

HORA: 15.00 hrs. de Chile continental (GMT-3)

MODALIDAD: ONLINE VÍA ZOOM

PROGRAMA: AQUÍ

INSCRIPCIONES: AQUÍ

ACTIVIDAD GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN

Estados mentales de alto riesgo: ¿Cómo se estudian?

En una nueva edición de los tradicionales Café Científicos organizados por la Universidad de La Frontera, nuestro investigador principal, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director del Psiquislab , Dr. Pablo Gaspar, conversó sobre síntomas, prevención y estrategias para identificar los estados mentales de alto riesgo.

Ve la entrevista a continuación:

Conversatorio: Salud mental y legislación

Nuestro investigador y académico de Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Álvaro Jiménez, moderó panel sobre salud mental como parte del desarrollo sostenible, en una jornada organizada por Red Pacto Global Chile, iniciativa de las Organización de las Naciones Unidas.

Ve el video a continuación:

La inteligencia artificial está ganando espacio en la terapia

Un robot virtual que pregunta cómo se siente el usuario, que responde sus inquietudes y entrega consejos es lo que ofrece Woebot, el “agente conversacional” desarrollado con inteligencia artificial y creado por Alison Darcy, psicóloga del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de Stanford. Especialistas en salud mental reconocen que no reemplaza un tratamiento, pero que ayuda.

Entrevistada por El Mercurio, la directora de Imhay y académica de la Facultad de Medicina , Vania Martínez, quien lideró el desarrollo de la aplicación gratuita Cuida tu Ánimo, explica que “la terapia cognitivo-conductual es una terapia que se presta bastante bien para transformarla en un medio digital y con componentes autoguiados”.

Y acota que “ha probado su eficacia en instancias cara a cara y también hay investigaciones que apoyan que funciona a través de internet”.

Además, agrega que una de las ventajas de este tipo de tecnología es el gran alcance que puede tener.

Lee el artículo AQUÍ

Opinión: Sigamos hablando de salud mental

En columna de opinión publicada por el medio electrónico El Mostrador, nuestra investigadora joven y académica de la Universidad Católica de Temuco, Dra. Ana Barrera, indica que si bien «en mayo recién pasado se promulgó la Ley N° 21331 “del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”, lo cual constituye un avance significativo. No obstante, ésta no puede ser considerada una “Ley de salud mental integral”, puesto que no viene aparejada de un aumento de presupuesto, pues se centra exclusivamente en la hospitalización y tratamiento de las personas que ya presentan un trastorno de salud mental, y deja nuevamente en tierra de nadie la promoción de la salud mental y la prevención de factores de riesgo».

En los últimos años, el término “salud mental” ha salido de los espacios profesionales y se ha instalado enérgicamente como tema de discusión en la opinión pública chilena. Así lo han propiciado fenómenos sociales como las movilizaciones estudiantiles en torno a la salud mental universitaria, las consecuencias emocionales y motivaciones ligadas al estallido social y, sin lugar a dudas, la crisis pandémica, que ha revelado las múltiples necesidades de diversos grupos en relación al bienestar y al cuidado emocional en estos tiempos complejos. Hablar de salud mental nos acerca al reconocimiento de una necesidad humana, la necesidad de que todas las personas tengan el derecho a un estado de bienestar físico, mental y social, que les permita desempeñarse en sus actividades diarias, ser productivos y contribuir a su comunidad, tal como indica la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, reconocer la salud mental como un derecho fundamental y hablar de ella nos permite disminuir los prejuicios en torno a las enfermedades mentales, dejando en el olvido antiguas y estereotipadas imágenes asociadas a la locura, lo que contribuye a disipar las barreras en cuanto a la búsqueda de ayuda profesional.

Sin embargo, pese a estos avances, la tarea está incompleta. Como país, tenemos grandes brechas en el acceso a tratamientos de salud mental, cobertura limitada solo para algunas patologías (depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, consumo perjudicial y abuso de sustancias, Alzheimer), el presupuesto de salud destinado a esta área sigue siendo bajo (2,1% del presupuesto total de salud) y aún no contamos con una Ley de Salud mental integral que asegure y aborde todas sus aristas, desde la promoción, prevención, hasta el acceso oportuno y efectivo a tratamiento. En mayo recién pasado se promulgó la Ley N° 21331 “del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”, lo cual constituye un avance significativo. No obstante, ésta no puede ser considerada una “Ley de salud mental integral”, puesto que no viene aparejada de un aumento de presupuesto, pues se centra exclusivamente en la hospitalización y tratamiento de las personas que ya presentan un trastorno de salud mental, y deja nuevamente en tierra de nadie la promoción de la salud mental y la prevención de factores de riesgo. En una carta abierta, numerosas organizaciones civiles han expresado que esta ley tiene un alcance limitado, pues desconoce los tratados internacionales vigentes, no integra determinantes sociales que influyen directamente en la salud mental y que propician la dignidad humana (tales como el acceso a la vivienda, trabajo, protección social), no cuenta con un sustento biopsicosocial e interdisciplinario, y es poco integradora al no sumar organizaciones académicas ni civiles en su elaboración.

Frente a ello, las voces del mundo de la salud -académico, civil y político- debemos seguir más que nunca haciendo eco de estas necesidades, pues hoy tenemos la oportunidad de integrar la salud mental como temática fundamental en la nueva Constitución y en un nuevo programa de gobierno. Necesitamos seguir visibilizando que la salud mental es un derecho fundamental que va más allá de un Ministerio específico, pues debe estar presente de forma transversal en las distintas políticas públicas (educación, desarrollo social, justicia, trabajo, medio ambiente, vivienda, entre otros). La salud mental no debe ser un privilegio de pocos ni tampoco debe depender de buenas voluntades, sino que debe asegurarse una Ley con un aumento digno del presupuesto para esta área. Confiamos en que estos vientos de cambio político y la nueva Constitución nos permitan asegurar este derecho para todos los integrantes del país y alcanzar así ese tan anhelado estado de bienestar para nuestra comunidad.

Dra. Ana Barrera Herrera, Departamento de Psicología, Universidad Católica de Temuco; Núcleo Milenio Imhay