Salud mental y emocional en cuidadores de niños, niñas y adolescentes

Ve la conversación que sostuvo nuestro investigador y médico residente en psiquiatría infanto juvenil de la Universidad de Chile, Dr. Juan Pablo del Río con la Fundación Juventud Emprendedora Chile sobre los cuidados y a qué debemos poner atención en salud mental y nuestras emociones en estos tiempos de cuarentena. Especialmente para adultos cuidadores, padres, madres, abuelas, abuelos, etc, que deben compatibilizar los cuidados con las niñas, niños y jóvenes, el apoyo en sus estudios y sus propios quehaceres profesionales y del hogar.

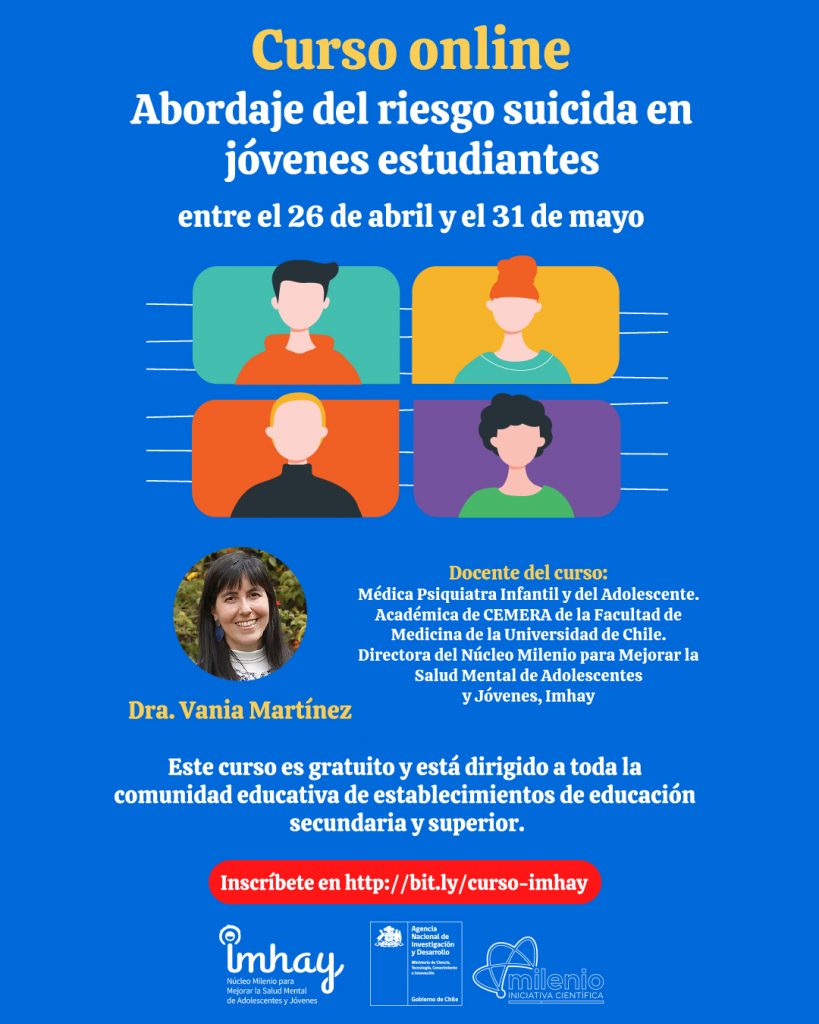

Imhay lanza curso online gratuito “Abordaje del riesgo suicida en jóvenes estudiantes” dirigido a comunidades educativas

En Chile, el suicidio sigue siendo la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, grupo etario que se ha visto más afectado en su salud mental por la pandemia, donde el alejamiento físico de sus pares, estudios a distancia y pérdida de algunos ritos significativos serían factores que influirían negativamente en un período crítico de la vida.

A partir del 26 de abril el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay) realizará el curso gratuito “Abordaje del riesgo suicida en jóvenes estudiantes” dirigido a comunidades educativas, con herramientas concretas para la identificación precoz e intervención oportuna de este riesgo.

El curso busca capacitar a la comunidad educativa de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, colegios y liceos, sobre el abordaje, identificación precoz e intervención oportuna del riesgo suicida.

La pandemia por COVID-19 ha traído consigo un importante impacto en la vida de las personas. En este contexto, los jóvenes son el grupo etario que se ha visto más afectado en su salud mental, donde el alejamiento físico de sus pares, estudios a distancia y pérdida de algunos ritos significativos serían factores que influirían negativamente en un período crítico de la vida. Síntomas como la angustia, ansiedad y el estrés han aumentado debido a las medidas de restricción impuesta por la autoridad, elementos que se configuran como estresores y pueden generar un mayor riesgo de suicidio.

En Chile, según datos del Ministerio de Salud, 1800 personas mueren al año por suicido y por cada uno de estos, alrededor de 20 personas realizan un intento. Sin embargo, la mortalidad por suicidio en Chile se ha estabilizado durante los últimos años, presentando tasas de suicidio menores al promedio de la OCDE. A pesar de ello, el suicidio sigue siendo la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, por lo que los esfuerzos, sobre todo en el actual contexto que vivimos, deben dirigirse a este grupo, que se encuentra en una etapa clave de la vida y, además, considerando que se trata de muertes prevenibles.

Un reciente estudio publicado en la revista Lancet Psychiatry respecto de las tasas de suicidio registradas en 21 países de alto y mediano ingreso desde el inicio de la pandemia (periodo comprendido entre enero de 2019 y julio de 2020), dio cuenta que no ha existido un incremento significativo de las tasas de suicidio durante este periodo. En nuestro país, los datos demostraron que hubo una reducción de los suicidios, sin embargo, los autores destacaron la importancia de mantenerse alerta sobre los posibles efectos que la pandemia podría provocar a largo plazo en la salud mental de la población.

La Dra. Vania Martínez, académica de CEMERA de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay, afirma que, según estudios, de todos los grupos etarios, los jóvenes son una de las poblaciones con mayores problemas de salud mental en pandemia.

“Se ha demostrado en estudios internacionales que ha aumentado la prevalencia de problemas de salud mental en jóvenes respecto a los datos registrados antes de la pandemia. Por otra parte, sabemos que gran parte de los problema de salud mental de la vida adulta se inician en la adolescencia”, explicó la Dra. Martínez.

En este contexto, la directora de Imhay asegura que a pesar de que los casos de suicidio se han visto disminuidos, “se ha creado una tormenta perfecta para que estos aumenten postpandemia, donde es necesario que las comunidades educativas, asuman este desafío y vean que tienen una gran oportunidad para detectar y actuar preventivamente. El problema, es que muchos establecimientos refieren que les faltan las herramientas y, en muchos casos, desconocen la forma de abordar estos temas”, puntualiza.

Es por ello que, el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), con el financiamiento de la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), realizará de forma gratuita el curso online “Abordaje del riesgo suicida en jóvenes estudiantes”, iniciativa que busca capacitar a la comunidad educativa de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, colegios y liceos, sobre el abordaje, identificación precoz e intervención oportuna del riesgo suicida. El curso se realizará en mayo de este año, mediante la plataforma EOL de la Universidad de Chile.

En este sentido, el curso, que es financiado gracias a Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través de su programa de Proyección al Medio Externo, desarrollará conocimientos para que las comunidades educativas puedan reconocer elementos para un clima educacional protector de riesgo suicida y adquirir herramientas para la detección y calificación del riesgo suicida en estudiantes. Más aún pensando en las dificultades que se presentan actualmente debido a las nuevas formas de estudio online, donde se hace todavía más difícil detectar estas señales de riesgo.

Quienes quieran participar de este curso sin costo, éste se encontrará disponible entre el 26 de abril y 31 de mayo en el siguiente link: http://bit.ly/curso-imhay

Si presentas algún problema de salud mental o conoces a alguien que lo tengas, a continuación, puedes encontrar ayuda en las siguientes líneas:

Salud Responde: 600 360 7777 (Opción 1)

Chat Hablemos de Todo: https://hablemosdetodo.injuv.gob.cl/

Hospital Digital: https://www.hospitaldigital.gob.cl/

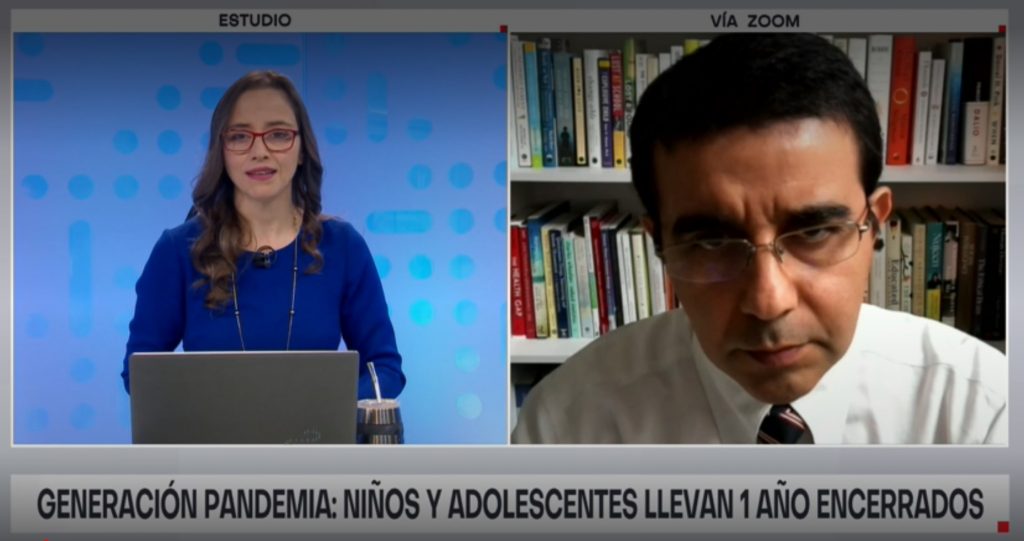

Generación pandemia: La salud mental de niños y adolecentes encerrados durante un año

Nuestro investigador y académico de la Universidad de los Andes, Dr., Jorge Gaete, se refirió a las consecuencias psicológicas que ha dejado el confinamiento en niños y adolescentes, asegurando que «el tema social y de convivencia probablemente tendrá efectos en el futuro», dado que en el momento que vuelvan a las interacciones o ingresen a las clases presenciales, «existirá una secuela importante en el desarrollo de las habilidades socioemocionales», como la empatía.

Ve la entrevista a continuación:

Psiquiatra Vania Martínez y la interrupción de la socialización de niñas, niños y adolescentes: “Esto no es solo un par de meses, es un período crítico de la vida”

La académica de la U. de Chile y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes analiza el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en la formación de los niños y jóvenes. “De todos los grupos etarios está confirmado que los adolescentes y jóvenes es el más afectado”, asegura.

«De todos los grupos etarios está confirmado que los adolescentes y jóvenes es el más afectado. Habíamos pensado que ocurriría en personas mayores, pero no ha sido así. No es que no haya personas mayores afectadas, pero los adolescentes y jóvenes son los más afectados», indica a La Tercera la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.

La pandemia ha provocado cambios sin precedentes. Fue así prácticamente todo el 2020 y hoy el panorama no es muy alentador. Encierro, miedo al contagio, duelo por familiares o amigos, incertidumbre y tensión han sido permanentes. Y para niñas, niños y adolescentes ha significado no solo abandonar abruptamente su asistencia al colegio, sino que también dejar atrás su vida social y al aire libre.

Estrés que impacta directamente en su salud mental, advierte la psiquiatra infantil y adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Vania Martínez.

Ansiedad, cambios en sus dietas, dinámica de estudios a distancia e incluso el temor al ver que sus padres no lo están pasando bien, ha convertido a este grupo en el más afectado, apunta Martínez. “No será un trauma permanente, hay posibilidades de resiliencia, pero si podemos hacer cosas para que no exista tanta distancia física y que no sea tan perjudicial el aislamiento, hay que hacerlo”.

-Ante un cambio tan drástico ¿Qué ocurre cuando se deja de ir al colegio de un día para otro?

-¡Y por tanto tiempo! Al principio lo encontraron un alivio. No levantarse temprano tiene ventajas. Pero ahora muchos dicen que nunca pensaron que extrañarían el colegio. Valoraron positivamente ese poco tiempo en marzo, pero el año pasado fue muy improvisado. El cómo les afecta, no es homogéneo. Hay niños y jóvenes con mucha fobia social que les cuesta prender las cámaras en clases online, y hay otros con dificultad para sociabilizar que prefieren no ir al colegio. No todos tienen la misma experiencia, depende de los recursos, de la personalidad, hasta del apoyo familiar.

– ¿Cómo les afecta?

– De todos los grupos etarios está confirmado que los adolescentes y jóvenes es el más afectado. Habíamos pensado que ocurriría en personas mayores, pero no ha sido así. No es que no haya personas mayores afectadas, pero los adolescentes y jóvenes son los más afectados. En el caso de los niños investigaciones preguntan a madres o padres cómo los ven y dicen que tienen más dificultades. Eso depende mucho de cómo está esa mamá o papá: si están más irritables y cansados, están menos disponibles para contenerlos. Pero el cerebro puede recuperarse gracias a la neuroplasticidad. Los jóvenes sienten que están perdiendo parte importante de su vida. Hoy finalizar el colegio y partir la universidad es perder hitos: el viaje de estudio, la fiesta, conocer a compañeros, nada de eso lo pueden hacer.

– ¿Ese estrés qué les provoca?

– El año pasado hicimos una encuesta para primer año de universidad y el 25% de las mujeres tenía síntomas de depresión y ansiedad, y un 15% de los hombres. Les preguntamos cómo percibían su ánimo en relación con antes de pandemia y el 30% decía que estaba mucho peor en ambos géneros. Vamos a repetir esa encuesta este año, es un estudio longitudinal parte de una investigación de la Organización Mundial de la Salud, que es para los alumnos de primer año en 15 universidades de Chile.

– En pacientes adolescentes vemos que se cansan físicamente. Tienen contracturas de cuello, dolor de cabeza por las pantallas. Estaban acostumbrados a pantallas, pero las clases online implican otra concentración, se cansan. No hemos puesto énfasis en lo que es estar toda la mañana o más en clases online.

– ¿Es posible hablar de un aislamiento social al dejar de ir al colegio o a la universidad?

– No necesariamente. Pero hay casos de niños de 3 años o menos que dejaron de ver a más personas que sus padres y cuando se juntaron con otros los miraban extrañados. Se están acostumbrando. Es necesaria otra franja horaria (en el plan Paso a Paso) para niños y adolescentes. Es muy difícil que ocupen la actual. Necesitan un espacio seguro, que vean a otros, que vean que otros niños saltan y se mueven.

– Hay que buscar formas que salgan al aire libre sobre todo para quienes viven en espacios reducidos, porque es distinto vivir en un campo y correr, a estar en un departamento. Esto no es solo un par de meses, es un periodo crítico de la vida. No será un trauma permanente, hay posibilidades de resiliencia, pero si podemos hacer cosas para que no exista tanta distancia física y que no sea tan perjudicial el aislamiento, hay que hacerlo.

– La pandemia implicó una sobrecarga para padres y madres, ¿cómo afecta eso a niños y adolescentes?

– Es muy importante el cuidado de la salud mental, partiendo por los adultos de la casa. Mucha gente se posterga y cuando consultan ya son cuadros graves y difíciles de tratar. Hay jóvenes que me dicen ‘mi mamá esta tan mal que cómo le voy a dar otro problema’ y se guardan sus problemas. Es necesario que los adultos consulten. Pero para eso se requiere acceso a salud mental y muchos centros han destinado horas de salud mental a otras labores, o personas han visto interrumpido su tratamiento, y ese es otro riesgo. Hoy pese a que hay ofertas, esa oferta no llega a toda la población.

– ¿Cómo mitigar el impacto al que está sometida la población infantil y adolescente en este escenario? ¿Qué ocurre con las familias de bajos ingresos que no pueden afrontar el aprendizaje remoto o no tienen como favorecer el contacto virtual con pares y familiares?

– Todo esto va a profundizar la desigualdad. Por eso digo no todo es autocuidado, necesitamos un cuidado solidario y de comunidad. En un colegio o en una universidad si hay diversidad hay que ver cómo se detecta a quién necesita una conexión a internet, un dispositivo, apoyar a los que están en desventajas, y eso no es algo individual es algo comunitario. El hacer comunidad es hacer salud mental. Hemos estado en una época en que en colegios y universidades son muy competitivos, en que solo importan las notas y la exigencia a nivel individual, pero finalmente nos damos cuenta que lo individual no ayuda, ayudan los procesos colectivos.

– ¿Se han olvidado a niños y adolescentes en medidas para mitigar el efecto encierro y el dejar de ir al colegio?

– Se ha mostrado que la única alternativa es que tienen que ir al colegio. Eso lo apoyamos. Sería muy bueno, pero no puede ocurrir ahora. Está esto de ‘o van al colegio o se quedan en la casa’, pero ¿cómo se quedan en casa y socializan? ¿Una franja horaria puede ayudar? Pero no es solo eso. La pandemia interrumpió muchas cosas, como protocolos por riesgo suicida, protocolos de funas y ciberbullying, que se deben retomar.

– Y sobre este grupo vulnerable de niñas, niños y adolescentes la gente piensa que ‘de qué se tiene que preocupar un niño o adolescente’. Además, hay mucho estigma sobre que no cumplen las normas y sí las están cumpliendo. Hay una visión negativa de los jóvenes y se tiende a minimizar lo que les pasa, de que ‘tienen todo el tiempo por delante, de qué se quejan’, pero no es así, realmente son importantes los ritos, la socialización para los más grandes y los juegos para los niños pequeños. Socializar no solo es pasarlo bien, también es tener conflictos, sin ellos ¿cómo aprendo a solucionar los problemas? ¿Cómo tienen esas oportunidades en casa?

Lee la nota original de La Tercera AQUÍ

Dra. Vania Martínez: «Gran parte de los factores que influyen en la salud mental son determinantes sociales como la pobreza»

Un estudio internacional conocido este miércoles señaló a Chile como el segundo país más afectado emocionalmente por la epidemia. Al respecto, y entrevistada por radio Cooperativa, la directora de Imhay señaló que «los adolescentes y jóvenes han sido el grupo más golpeado».

Vania Martínez, psiquiatra, directora de Imhay y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, afirmó en Cooperativa que algunos de los factores principales que afectan negativamente la salud mental son «determinantes sociales» como la pobreza y «la brutal desigualdad».

Este miércoles la consultora internacional Ipsos publicó un informe denominado «Un año del Covid-19», que estudió la situación emocional de 21 mil adultos en 30 países. Chile fue el segundo país con más población afectada mental y emocionalmente en comparación con la época prepandemia (56 por ciento), sólo detrás de Turquía (61 por ciento).

«Gran parte de los factores que influyen en la salud mental son determinantes sociales: por ejemplo, la pobreza», dijo la experta, apuntando además que «la desigualdad que hay en nuestro país es brutal», y eso tiene consecuencias psíquicas sobre sus habitantes, que se agravan por la incertidumbre sanitaria, el encierro obligado y la pérdida de normalidad instalados por el coronavirus.

La psiquiatra indicó además que «los adolescentes y jóvenes han sido el grupo más golpeado a nivel mental, porque (la suya) es una etapa en la que se espera que puedan ir cortando lazos con la familia, acercándose más al grupo de pares, estableciendo relaciones afectivas y amorosas, y eso no está ocurriendo de esa manera».

«Hay rituales que ellos (los jóvenes y adolescentes) se han perdido, como la fiesta de graduación, el viaje de estudios y sus primeros días de clases», ejemplificó.

Lee la nota original AQUÍ

Directora de Imhay respecto a salud mental en cuarentena: «Tenemos que ser creativos y flexibles sobre cómo ir incorporando las nuevas medidas y a la vez favorecer el desarrollo de niños, niñas y adolescentes»

En entrevista con el programa “Lo que queda del día” de radio Cooperativa, la directora de Imhay y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sostuvo que una franja horaria «es una de las medidas que pueden ayudar a la salud mental de niños, niñas y adolescentes y también de sus padres, madres y cuidadores es una franja horaria».

Aquello tomando en cuenta que la actual franja de la mañana «es un horario donde el clima no acompaña y muchos comienzan sus clases a las 8 de la mañana, y significaría que estén antes de eso ocupando la franja horaria», dijo la directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud de Jóvenes y Adolescentes.

Y considerando las bandas horarias dispuestas para adultos mayores, «pareciera que el horario de 16:00 a 18:00 horas sería buen horario para niños, niñas y adolescentes», apuntó la experta.

Asimismo, es importante evaluar «cómo jugamos con cuidado, y debe haber educación al respecto, cómo se juega en la casa, cómo hacer algo de actividad física en la casa y también tener espacio para poder salir y ver a otros niños (…) es increíble que hay algunos niños que llevan tanto tiempo encerrado que no han visto siquiera a otros niños, y no necesario para que juegan con ellos», expuso.

De todas maneras, la situación actual también supone un desafío para los adultos, que «tenemos que ser creativos y flexibles sobre cómo ir incorporando las nuevas medidas y a la vez favorecer el desarrollo de niños, niñas y adolescentes (…) cómo fomentamos los valores que queremos transmitir y a la vez con la precaución de cuidar la salud», subrayó.

Escucha la entrevista:

Lee la nota original de radio Cooperativa AQUÍ

Manual psicoeducativo ayuda a conocer y abordar los estados mentales de riesgo

Este material, único de su tipo en Chile, está disponible para toda la comunidad, especialmente para pacientes y familias que quieran comprender las alteraciones del pensamiento, los sentidos y las emociones, a través de una mirada preventiva para el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes.

“Este manual surge por la necesidad de proveer una educación preventiva con un enfoque positivo, abierto a la comunidad para tratar de anticiparse a ciertas señales de alarma que pueden llevar al desarrollo de enfermedades psiquiátricas más complejas o severas”, señaló el Dr. Pablo Gaspar

La adolescencia es una de las etapas más importantes de la vida y en el desarrollo de las personas. Se trata de un período de crecimiento y transición donde se comienza construir la identidad, existen cambios físicos, conductuales y sociales. Pero también es un momento vulnerable, especialmente para el desarrollo cerebral. Se trata de una etapa donde pueden aparecer los primeros síntomas relacionados a la alteración de los pensamientos, los sentidos y las emociones, los que, sin una detección oportuna, podrían manifestarse a futuro en el desarrollo de una enfermedad psiquiátrica.

En este contexto y con el objetivo de informar y ayudar a la comprensión de estos episodios, muchas veces desconocidos e incomprendidos, el Laboratorio de Psiquiatría Traslacional (Psiquislab) de la Clínica Psiquiátrica Universitaria y el Núcleo Milenio Imhay, desarrollaron una guía gratuita para toda la comunidad, especialmente para pacientes y familias.

Este material psicoeducativo contó con la participación de diversos profesionales del área de la psicología y la medicina, especializados en la temática, además de la Unidad Infanto Juvenil de la Clínica Psiquiátrica Universitaria Uchile. Bajo el nombre de Manual psicoeducativo para comprender los estados mentales de riesgo, este documento fue presentado en la 1ra. Conferencia Internacional de Psicosis, donde tuvo una gran recepción a nivel nacional e internacional.

De acuerdo a la publicación, todos podemos tener alteraciones del pensamiento, los sentidos y las emociones, pero cuando estos comienzan a repercutir en el funcionamiento cotidiano de la persona, en sus estudios, trabajo o relaciones con otras personas, podríamos estar ante la existencia de un estado mental de riesgo o de vulnerabilidad, que hace referencia a niveles de riesgo por el que las personas podrían llegar a desarrollar un trastorno psicótico. Sin embargo, no todas las personas que presentan este estado mental de riesgo llegarán a desarrollar una enfermedad mayor. Por esto se busca intervenir de forma temprana, con el fin de prevenir el inicio de una enfermedad o conseguir un mejor pronóstico y beneficios positivos a futuro.

El Dr. Pablo Gaspar, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador asociado del Núcleo Milenio Imhay, fue uno de los editores de este material y destaca este hito como un gran avance en el área de la prevención y que en Chile no estaba tan desarrollada.

“Este manual surge por la necesidad de proveer una educación preventiva con un enfoque positivo, abierto a la comunidad para tratar de anticiparse a ciertas señales de alarma que pueden llevar al desarrollo de enfermedades psiquiátricas más complejas o severas”, señaló el académico.

Tras su lanzamiento, el Dr. Gaspar menciona que “se nos acercaron muchos colegas de distintas partes de Chile para entender mejor este tema y ese mismo año, en el segundo semestre se fundó la primera Red Nacional de Psicosis, que reúne a profesionales que trabajan en distintas regiones de Chile con el objetivo de sumar esfuerzos y capacidades para la detección de estados mentales de riesgo y fomentar la creación de programas preventivos”.

Los contenidos

«Este manual es único en Chile y en el mundo. Hay muy pocas experiencias de materiales gráficos para poder entender los estados mentales de riesgo, además hemos sido referentes para otros equipos de trabajo en diversos países con este material”, indicó la investigadora de Imhay, Dra. Rocío Mayol.

En el manual se abordan diversos temas como el neurodesarrollo en la adolescencia, factores protectores e intervenciones preventivas, consumo de drogas, alteraciones del pensamiento, los sentidos y/o las emociones, entre otros. Todo esto desde un lenguaje cercano y simple basado en evidencia científica y acompañado de diversas gráficas que apoyan la información.

Gaspar afirmó que esta forma de generar el contenido, sigue el planteamiento de colegas australianos que observaron originalmente los estados mentales de riesgo, “ellos plantean que para la detección temprana en personas que tienen ciertos síntomas, se tiene que hacer de una manera preventiva, abierta, positiva y desestigmatizante”, indicó.

“Hoy está más establecido en varios lugares del mundo, que las intervenciones preventivas en psicosis son tan o igual importantes, o incluso económicamente mejores que establecer un tratamiento farmacológico crónico”, agregó.

La investigadora joven de Imhay Rocío Mayol, psicóloga y doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y también editora de este manual, señaló la importancia de visibilizar estos contenidos en el contexto de la pandemia, debido a que gran parte de los factores que están presentes en el documento, como la comunicación, el estrés psicosocial, consumo de drogas y uso de tecnologías, son elementos que debemos tener presentes en este período.

“Debemos poner atención en este contexto porque la modalidad virtual pasó a tener un rol muy importante. Es necesario buscar un equilibro entre el aumento del uso de tecnologías, que puede llegar a afectar la salud mental de las personas, sin perder esta herramienta que nos permite conectarnos con nuestro entorno, sobre todo en situación de confinamiento debido a la emergencia sanitaria”.

Según señala la Dra. Mayol este trabajo multidisciplinario se ha convertido en una oportunidad para que más personas puedan comprender los estados mentales de riesgo, mencionando que “para mí ha sido una gran experiencia porque este manual es único en Chile y en el mundo. Hay muy pocas experiencias de materiales gráficos para poder entender los estados mentales de riesgo, además hemos sido referentes para otros equipos de trabajo en diversos países con este material”.

El manual está disponible en línea de forma gratuita , también puedes revisar el video sobre los Estados Mentales de Alto Riesgo desarrollado por el Psiquislab, el centro de investigación en ciencias cognitivas de la Universidad de Talca y el Fondecyt n°11190673.

Conversatorio Fech: Salud mental en pandemia y en la universidad

En el marco de la semana mechona organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Fech, nuestra directora, Dra. Vania Martínez, conversó sobre «Salud mental en pandemia y en la universidad: Sobrellevar la actividad académica en contexto crisis».

Ve el video a continuación:

Vania Martínez y salud mental: «Las políticas públicas son fundamentales»

La directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, fue entrevistada sobre salud mental y fatiga pandémica en el programa Palabra Que Es Noticia de radio Futuro conducido por Andrea Moletto y Antonio Quinteros.

La Dra. Martínez, también académica de Cemera de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile comenzó diciendo: «Llevamos un año ya, pero hay que recordar que veníamos del estallido social que ya había afectado la salud mental de muchas personas. No nos pilló en buen pie y luego de un año sigue la incertidumbre: como nos ha afectado, los fallecimientos, los duelos, la precariedad laboral y económica. Todo esto, hace que la sensación de cansancio y fatiga física y mental nos afecte de mayor manera y de distinta manera».

«La población adolescente e infantil ha sido la más afectada. Ellos están en una etapa en la que quieren mayor autonomía, hacer más vida social».

¿Qué hacer al respecto?

En cuanto a lo individual, lo que cada uno puede hacer es incluir espacios de recreación y de ocio, que son importantes. Ojalá la actividad física no se deje de lado. La autoridad ha propuesto un horario y sería una recomendación aumentar ese horario, sumado a tener una alimentación saludable. Informarse pero no sobre informarse para no agobiarse. Evitar la automedicación y consumo excesivo de alcohol y drogas. Un factor protector es tener redes de apoyo con los otras personas y pedir ayuda si lo necesita».

Palabras de Vania Martínez

Vania Martínez aseguró que: «La fatiga pandémica se expresa con cansancio, quizá hay menos energía, mayor dificultad para concentrarse. Puede haber alteraciones del sueño y eso afecta nuestra calidad de vida. Hay que consultar y pedir ayuda si hay insomnio, demasiado cansancio en el día, que no permite trabajar o estudiar adecuadamente. Algunas personas han atribuido esta fatiga a la vacuna, pero lo más probable es que sea la fatiga pandémica. Las políticas públicas son fundamentales. Se ha puesto mucho foco en el compromiso individual, pero hay que tener también compromiso familiar, comunitario y la autoridad tiene un rol fundamental».

Esto no es todo, señaló que: «El tema de la comunicación de riesgo, que es el como la autoridad comunica la información cuando se habla, por ejemplo, que hubo una fiesta clandestina, un matrimonio, un culto religioso; es porque no ha habido esa comunicación específica para cada grupo de riesgo. Probablemente tiene que ir de la mano de sanción y regulación, pero también apelar al compromiso de las comunidades. Hay documentos sobre comunicación de riesgo que da ciertas directrices de los lenguajes que no debiéramos utilizar, lenguajes que alarman a la población pero que no llaman a ser parte de los compromisos. Si queremos llega a los jóvenes, es poco probable que ellos ese enteren por la televisión. Ellos se comunican con sus pares por redes sociales; entonces como llegas con esos mensajes es parte de los desafíos que hay que tener en cuenta. Es distinto, dependiendo de la población».

Finaliza asegurando: «Con respecto a otros países, tenemos una hoja de ruta en cuanto a salud mental. Hay una oferta del Gobierno con esta plataforma saludablemente y el fono salud responde y el hospital digital. Lo importante es reconocer que se necesita ayuda. Así se comienza a salir de esta situación. Ese es un paso muy importante, sobre todo cuando hay estigma en materia de salud mental, sobre todo los hombres a quienes se les hace difícil pedir ayuda».

Escucha la entrevista:

Publicación original AQUÍ

Dra. Vania Martínez acusa «deuda» en comunicación de riesgo: «Es importante para enfrentar fatiga pandémica»

Revisa la entrevista realizada por Emol TV a la psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile, directora del Núcleo Milenio Imhay y miembro de la Red Salud Mental es Salud, quien se refirió al impacto en la salud mental de las personas en el contexto de nuevas cuarentenas y restricciones impuestas por la autoridad sanitaria.

«Creo que hay una deuda en cuanto a la comunicación de riesgo en estos momentos para llegar a los distintos grupos de edad, para las distintas personas, porque es distinto el mensaje para una persona que está en la ciudad que en las regiones urbanas».

«Cómo se llega con mensaje para los jóvenes. En eso ha habido una deuda que se llama la comunicación de riesgo, que es muy importante también para enfrentar la fatiga pandémica. Cómo llegamos con estos mensajes, que en el caso de los jóvenes, tienen que ser mensajes cercanos a ellos y por canales en los que ellos se informan, que no es por televisión, sino que más a través de las redes sociales , a través de otros jóvenes».

Pincha en la imagen para acceder al video.