Investigadores de Imhay destacan en el VII Congreso Chileno de Adolescencia y el III Congreso Iberoamericano de Adolescencia

Integrantes de Imhay compartieron sus estudios sobre ansiedad, prevención del suicidio y consumo de alcohol en jóvenes. Además, el trabajo “Salud mental en estudiantes universitarios: ¿la fuente de apoyo social importa?”, de los doctores Marcelo Crockett y Vania Martínez, obtuvo el primer lugar en la categoría Trabajos Científicos.

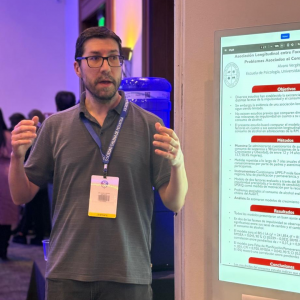

Dr. Juan Pablo del Río, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Infantil y del Adolescente de la U. de Chile e investigador joven de Imhay.

Desde el 04 de septiembre se está desarrollando en Santiago el VII Congreso Chileno de Adolescencia junto al III Congreso Iberoamericano de Adolescencia. Bajo el lema “Construyendo puentes, transformando los cuidados”, el encuentro reúne a especialistas nacionales e internacionales que están compartiendo sus experiencias, conocimientos y reflexiones sobre los desafíos que viven hoy los adolescentes.

El Dr. Juan Pablo Del Río, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Infantil y del Adolescente de la Universidad de Chile e investigador de Imhay, dictó la conferencia “Neurobiología y tratamiento de trastornos ansiosos”. Allí explicó que la ansiedad se manifiesta con preocupaciones constantes, miedos específicos, síntomas físicos y conductas de evitación que afectan la vida diaria. Indicó que la base del tratamiento está en un estilo de vida saludable —que incluye el realizar ejercicio, tener una buena alimentación, aprovechar la luz solar y tener buen descanso— y que en algunos casos se recomienda la combinación de terapia psicológica y medicamentos.

La Dra. Vania Martínez, académica de CEMERA de la Facultad de Medicina de la U. de Chile y directora de Imhay, participó en el simposio “Prevención de conductas de riesgo en establecimientos educacionales”. En su exposición recalcó que tanto en la casa como en la escuela es posible detectar señales de alerta en niños y adolescentes, lo que hace clave buscar ayuda profesional a tiempo. Además, entregó recomendaciones para que profesores y equipos de salud puedan prevenir conductas suicidas y autolesiones.

El Dr. Marcelo Crockett presentó un estudio que comparó la salud mental y el consumo de sustancias entre estudiantes universitarios y jóvenes que no estudian. Los resultados mostraron que los universitarios reportan más síntomas de ansiedad y depresión, menor satisfacción con la vida y un mayor consumo de alcohol, lo que refuerza la necesidad de acciones preventivas.

Por su parte, el Dr. Álvaro Vergés presentó un trabajo sobre impulsividad y consumo de alcohol en adolescentes. Su estudio comparó dos modelos que ayudan a entender cómo ciertos rasgos de personalidad se relacionan con el riesgo de beber en exceso, aportando nueva evidencia en un tema poco investigado en Chile.

Un momento especial del congreso fue la premiación del trabajo “Salud mental en estudiantes universitarios: ¿la fuente de apoyo social importa?”, de los doctores Marcelo A. Crockett y Vania Martínez, que obtuvo el primer lugar en la categoría Trabajos Científicos. Este reconocimiento resalta el valor del aporte de Imhay en la generación de conocimiento sobre salud mental en jóvenes universitarios.

El congreso se convirtió en un espacio de encuentro y colaboración, donde los participantes pudieron reflexionar y avanzar en nuevas estrategias para cuidar la salud mental de adolescentes y jóvenes.

¿ChatGPT es tu nuevo médico? ¿Aliado o riesgo en salud?

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha transformado la forma en que las personas acceden a información sobre su bienestar. Herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot o DeepSeek ya no son vistas solo como asistentes digitales, sino que se han convertido en una primera parada para quienes tienen dudas sobre síntomas, diagnósticos o tratamientos. Esta tendencia plantea un debate crucial: ¿Puede la inteligencia artificial ser un complemento a la medicina tradicional o, por el contrario, un riesgo al incentivar el autodiagnóstico?

“Queramos o no, la IA ya existe, y cada vez se integra con mayor fuerza en nuestra sociedad y a las actividades que realizamos a diario”. Por esto, la Dra. Vania Martínez afirmó que “no se trata de prohibir la tecnología, sino de enseñar a usarla bien, verificando fuentes confiables y sabiendo qué hacer con esa información”.

—Chat, últimamente me he sentido muy mal. Siento el pecho oprimido, ganas de llorar todo el tiempo, y me cuesta mucho salir de mi cama, ¿Qué puedo hacer?

—“Lamento mucho que estés pasando por esto, suena realmente abrumador. Los síntomas que describes pueden estar relacionados con depresión, ansiedad u otra condición de salud mental que requiere atención profesional. No es tu culpa sentirte así, y no es algo que debas enfrentar solo.

Algunas acciones inmediatas que puedes considerar: Hablar con un profesional: Un psicólogo o psiquiatra puede evaluar tus síntomas y ofrecer apoyo, terapia o medicación si fuera necesario; Contarle a alguien de confianza: Puede ser un amigo cercano o un familiar. Compartir lo que sientes ayuda a no cargarlo sola; Pequeños pasos diarios: Aunque sea difícil, intenta moverte un poco, tomar aire fresco, hidratarte o comer algo. Son acciones simples, pero importantes; Evitar aislarte completamente: Mantener contacto, aunque sea breve, con alguien cercano puede aliviar la sensación de soledad.

Líneas de ayuda: En Chile, puedes contactar con personas que te escuchan y apoyan:

- Teléfono Salud Responde: 600 360 7777

- Fono Salud Mental UC: 600 433 8000

- SOS Chile (emergencias emocionales): 800 726 666

Si en algún momento sientes que podrías lastimarte o que no puedes manejar la angustia, busca ayuda de inmediato: llama al 133 (Carabineros) o acude a la urgencia más cercana.

No tienes que sobrellevar esto solo. Si quieres, puedo ayudarte a armar un plan de pasos concretos para estos días, que sea pequeño y manejable para no sentirte abrumada. ¿Quieres que hagamos eso?

Preguntas cotidianas, respuestas inmediatas

Doctora Vania Martínez, académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Imhay.

Interesante, ¿No? Preguntas como la planteada se han vuelto bastante habituales desde la irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo digital. La utilización de herramientas de IA en la vida cotidiana ha transformado la forma en que las personas acceden a información sobre su bienestar.

En este caso, la respuesta, extraída textualmente de un chat de inteligencia artificial, se caracteriza por ser empática y entregar posibles motivos del malestar, además de recomendar acudir a un profesional y proporcionar líneas de ayuda en Chile, como Salud Responde o SOS Chile.

A simple vista, la información que entrega la IA es bastante completa y, al parecer, útil. Pero surge la pregunta: ¿realmente es precisa y segura?

En la búsqueda de responder a esta interrogante, conversamos con la doctora Vania Martínez, académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Imhay, quien analizó los beneficios y peligros de esta tecnología, destacando su potencial como una herramienta de apoyo en la labor profesional, pero también advirtiendo sobre las consecuencias de reemplazar la atención médica por la consulta a un chat.

Entre la accesibilidad y la confianza digital

“Esta práctica no es tan rara como parece”, señaló la doctora Martínez. “Las personas suelen buscar primero en internet, ya sea en Google o ahora en la Inteligencia Artificial, antes de acudir a un profesional. Si antiguamente le preguntaban a la vecina sobre remedios para el dolor de estómago, ahora le preguntan a la IA”, comentó.

Una de las razones, según la académica, está asociada a la comodidad y gratuidad: “La IA está disponible, es accesible, gratuita y puede entregar información que tranquiliza en un primer momento”.

Sin embargo, a pesar de ser un factor relevante, el fácil acceso no constituye la motivación principal. En investigaciones realizadas en Núcleo Milenio Imhay, donde se evaluó el uso de una aplicación piloto de salud mental en estudiantes universitarios, se observó que la principal razón por la cual muchos jóvenes optan por consultar a la IA en lugar de acudir a un profesional, responde a barreras personales: “Detrás de la decisión de preguntarle al chat, muchas veces operan factores internos. No es la falta de horas ni el costo asociado, sino la idea de que pueden manejar los síntomas por sí mismos”, explicó la doctora. “Esto provoca que muchos jóvenes no busquen apoyo, incluso cuando sus síntomas son graves”.

Salud mental: riesgos y oportunidades

En el ámbito de la salud mental, los riesgos conviven con oportunidades. Estudios realizados por la doctora Vania Martínez junto al equipo de CEMERA, muestran que, además de los factores ya mencionados, “algunos jóvenes prefieren hablar con un chat porque sienten que no molestan a nadie”, señaló la profesora.

Según la académica, la disponibilidad 24/7 de la IA elimina las barreras comunes, como el temor a interrumpir en horarios inadecuados, o la vergüenza de sentirse juzgados, entre otros. En este sentido, la doctora Martínez considera que el formato “Chat de IA” puede convertirse en un complemento útil en situaciones críticas: “En la experiencia que adquirimos con la aplicación piloto, en la cual había un chat directamente respondido por psicólogos, comprobamos que los estudiantes eran reticentes a iniciar la conversación con los profesionales, pero que respondían con más confianza cuando el psicólogo iniciaba el diálogo”.

El motivo de esta reticencia es simple: “Muchos de ellos minimizaban sus necesidades, creyendo que debían dejar el espacio a alguien que realmente lo necesitara, y para otros, el temor a molestar o a ser juzgados era mayor que su necesidad de ayuda”, puntualizó.

Con el fin de superar estos obstáculos y aprovechar los beneficios de esta tecnología, actualmente el equipo de la doctora Vania Martínez trabaja en el entrenamiento de un chat de IA especializado en salud mental: “Queremos lograr que este chat realice una evaluación inicial de riesgo suicida y pueda derivar oportunamente a un servicio de urgencia o línea de ayuda”, explicó.

Aun así, los desafíos persisten: “A pesar de que este chat especializado sea entrenado por especialistas, estos profesionales también son humanos, y los humanos cometemos errores. Por esto, la posibilidad de que el chat entregue consejos inadecuados o minimice problemas que sí requieren atención urgente siempre existirá, al igual que en las consultas presenciales, donde la atención humana también puede ser inadecuada o entregar diagnósticos errados”, advirtió.

El riesgo del autodiagnóstico

Para la doctora Martínez, la inteligencia artificial “tiene un enorme potencial de aplicación en diversos ámbitos de la salud, principalmente como complemento a la labor de los profesionales”. No obstante, señaló que “el riesgo aparece cuando las personas sustituyen la consulta médica por lo que responde un chat”.

Los autodiagnósticos errados pueden tener consecuencias graves: “Si un dolor abdominal es interpretado por la IA como un malestar leve, cuando en realidad es una apendicitis, la demora en consultar puede ser peligrosa”, ejemplificó.

Además, autoasignarse etiquetas diagnósticas puede generar efectos psicológicos negativos: “Ponerse la etiqueta de un trastorno sin confirmación profesional puede provocar angustia innecesaria o, por el contrario, llevar a minimizar un problema que sí requería atención”, señaló.

El impacto alcanza incluso a la relación médico-paciente: “Muchas personas llegan convencidas de que tienen algo porque se lo dijo la IA, y eso puede generar tensión con los profesionales”, sostuvo. Por esto, subrayó que la clave está en el acompañamiento: “La IA puede ser un buen primer acercamiento, pero no sustituye la evaluación de un especialista”.

Educación, regulación y futuro

Frente a este escenario, la académica subraya la necesidad de avanzar en alfabetización digital: “Queramos o no, la IA ya existe, y cada vez se integra con mayor fuerza en nuestra sociedad y a las actividades que realizamos a diario”. Por esto, afirmó que “no se trata de prohibir la tecnología, sino de enseñar a usarla bien, verificando fuentes confiables y sabiendo qué hacer con esa información”.

Por este motivo, la educación debe comenzar temprano: “Los colegios y universidades debieran incorporar el uso crítico de la inteligencia artificial como parte de la alfabetización digital”, propuso.

En este ámbito, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile es pionera, con la reciente publicación del libro “Humanizar la Inteligencia: Orientaciones para un uso ético y transformador de la IA en la educación y la investigación en salud” que busca ser una herramienta viva y en constante actualización, que sirva como hoja de ruta para un uso reflexivo, crítico y transformador de la inteligencia artificial en la formación e investigación en salud.

Por otra parte, los profesionales de la salud también enfrentan un desafío: “Tenemos que ser humildes y reconocer que los pacientes hoy llegan con más información, y eso nos desafía a actualizarnos y dialogar con ellos”, señaló la doctora Martínez.

A ello se suma el debate regulatorio: “Las empresas deben hacerse responsables del uso ético de la inteligencia artificial, sobre todo en ámbitos sensibles como la salud, donde las respuestas que entregan sus tecnologías pueden afectar directamente la salud de las personas”, enfatizó.

El avance de la IA en medicina es innegable. Para la doctora Vania Martínez, el reto está en aprovechar su potencial sin olvidar los riesgos: “Hace cinco años yo no habría pensado en incorporar la inteligencia artificial a nuestras aplicaciones de salud mental, pero hoy creo que sería imposible no hacerlo”.

Y concluyó con una reflexión clave: “No se trata de preguntarnos si la inteligencia artificial será parte de la salud, porque ya lo es, sino de cómo la utilizamos para que realmente mejore la atención de las personas”.

¿Y tú qué piensas de la IA? ¿Aliada o un riesgo para la salud?

Fuente: Fernanda Ávila Silva / Periodista Facultad de Medicina U. de Chile

[PRENSA] Red de salud pública cubre solo un tercio de hospitalización psiquiátrica infantojuvenil

Saturación de unidades pediátricas sin seguridad ni tratamientos adecuados; inequidad zonal en entrega de recursos y agresiones al personal en servicios desbordados, entre otras falencias, indica informe elaborado por gremio de los enfermeros. Sobre este tema fue consultada por el diario El Mercurio, la Dra. Vania Martínez, académica de la U. de Chile y directora de Imhay.

«La salud mental representa uno de los desafíos sanitarios más relevantes y postergados del sistema público de salud», sostiene un reciente informe elaborado por la Comisión de Salud

Mental de la Federación Nacional de Asociación de Enferme-ras/os de Chile (Fenasenf).

Según el gremio, a pesar de los avances normativos y estratégi-cos, la respuesta institucional continúa marcada por profundas brechas en capacidad instalada, que afectan la calidad de una respuesta oportuna y continua en la materia.

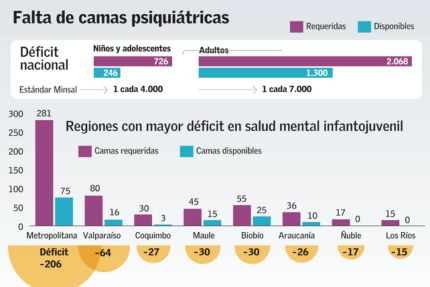

Entre los principales hallazgos del documento, denominado Informe sobre Red de Hospitalización en Salud Mental -con énfasis en la atención infantojuvenil—, figuran el déficit estructural de camas psiquiátricas para niños y adolescentes como también la saturación de unidades pediátricas con pacientes con trastornos mentales, sin condiciones adecuadas de seguridad ni tratamiento.

A esto se agregan desigualdades en la distribución de recursos y agresiones al personal de salud en servicios desbordados.

El reporte detalla el déficit de camas psiquiátricas para menores y adultos, de acuerdo con el estándar técnico del Ministerio de Salud (Minsal): en población infantojuvenil solo se otorga cobertura al 33,9% de la demanda. Mientras que en la adulta, este indicador asciende a 62,8%.

«El informe que hemos levantado es claro: en Chile faltan camas psiquiátricas para miles de niños y adolescentes que hoy enfrentan crisis graves de salud mental. No hablamos de cifras, hablamos de vidas en riesgo. La autoridad debe cumplir con el estándar mínimo definido por el propio Ministerio de Salud, porque garantizar la hospitalización especializada no es opcional: es un derecho humano básico y una urgencia impostergable», dice José Luis Espinoza, presidente del gremio.

«El sistema actual solo puede cubrir entre un 17% y 35% en el caso de depresión grave, sin considerar otras patologías. Es un llamado a las autoridades a priorizar esta deuda histórica con la salud mental» de los menores, agrega Claudia Pizarro, directora nacional de esta asociación

Falta de lugares apropiados

Vania Martínez, académica de la U. de Chile y especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, recalca que estas brechas en la red de hospitalización psiquiátrica también se evidencian en el sistema privado, especialmente en menores de 15 años.

«Muchas veces hay menores con indicación de hospitalización, pero no hay lugares apropiados para recibirlos. Y hospitalizar en unidades que no cuentan con la infraestructura ni con personal capacitado en la temática puede tener un riesgo. Cuando no hay lugares apropiados en áreas de psiquiatría, debería haber todo un manejo para disminuir al máximo las posibilidades de que pudiera ocurrir un suicidio dentro de la hospitalización. Además hay más dificultades por el manejo de agitaciones o para evitar las estigmatizaciones, señala.

Martínez plantea que “también se da el caso de menores que no requerirían una hospitalización psiquiátrica, pero están a la espera de una evaluación, que finalmente determina que no es necesaria. Ahí, entonces, creo que tenemos que capacitar a los pediatras y a los médicos generales para que tengan un manejo inicial y puedan hacer una buena evaluación. Porque tan complejo como no hospitalizar a alguien que lo requiere, es hacerlo con alguien que no lo requiere”.

Otra dificultad, según la especialista, surge cuando desde los juzgados resuelven la hospitalización de menores en situaciones de conflicto con la justicia, sin una indicación de hospitalización psiquiátrica.

“Esos jóvenes a lo mejor sí requieren atención en salud mental, pero no en el ámbito hospitalario, por lo complejo que es el que convivan en un mismo espacio jóvenes con distintas con distintas problemáticas y no todas relacionadas con un objetivo terapéutico”.

El informe de la Fenasenf de talla que aun considerando la rotación optimista de camas (15 días por paciente), la cobertura efectiva nacional abarca el 35% para trastornos depresivos graves en menores. Sin embargo, en regiones como Valparaíso, Ñuble y La Araucanía, en cambio, la cobertura cae a menos del 10%.

Fuente: El Mercurio

La OMS alerta sobre la soledad: Dra. Vania Martínez explica su impacto en la adolescencia

En el programa Sanamente de CNN Chile, la psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, reflexionó sobre los efectos de la soledad y el aislamiento social, problemáticas que la OMS reconoció como amenazas para la salud pública mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la soledad y el aislamiento social como una emergencia global, al presentar su primer informe sobre desconexión social. Según el documento, entre 2014 y 2023 una de cada seis personas se sintió sola, siendo los adolescentes entre 13 y 17 años uno de los grupos más afectados.

En conversación con el programa Sanamente de CNN Chile, la Dra. Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora de Imhay, explicó que esta etapa del desarrollo se caracteriza por la búsqueda de identidad, pertenencia y propósito, lo que puede potenciar sentimientos de soledad. “Muchas veces los jóvenes me dicen: ¿amigos, amigos? No, tengo solo personas conocidas”, señaló, advirtiendo que los vínculos en redes sociales pueden resultar superficiales y aumentar esta sensación de aislamiento.

El informe de la OMS detalla que la soledad crónica no solo afecta la salud mental, sino que también incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad temprana, asociándola a más de 870.000 muertes al año.

La Dra. Martínez recalcó la importancia de promover vínculos significativos como estrategia de prevención. “El apoyo social no tiene que ver con el número de personas, sino con la calidad de los vínculos”, enfatizó. Acciones simples como compartir un té con los abuelos, escuchar música con un amigo o participar en talleres comunitarios, pueden ser clave para enfrentar esta crisis silenciosa.

Ve el reportaje completo a continuación:

Investigadores de Imhay editan libro internacional sobre la conducta suicida

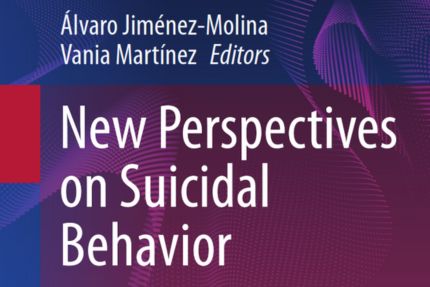

Álvaro Jiménez-Molina y Vania Martínez son editores del libro «New Perspectives on Suicidal Behavior: Cultural Context, Clinical Assessment, and Intervention», que reúne aportes de expertos nacionales e internacionales, ofreciendo nuevas aproximaciones culturales y clínicas para comprender, evaluar y prevenir la conducta suicida. La publicación también cuenta con la participación de otros especialistas de nuestro centro.

Los investigadores de Imhay, Dr. Álvaro Jiménez-Molina y Dra. Vania Martínez, editores de la publicación internacional sobre conducta suicida.

Un grupo de destacados investigadores del Núcleo para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay) ha publicado el libro New Perspectives on Suicidal Behavior: Cultural Context, Clinical Assessment, and Intervention, una obra que profundiza en la conducta suicida desde una perspectiva cultural y clínica. Este libro, editado por los investigadores Álvaro Jiménez-Molina, académico de la Universidad San Sebastián y Vania Martínez, académica de la Universidad de Chile, fue publicado por la editorial Springer y reúne a expertos internacionales y nacionales en el tema.

La introducción de la obra plantea que el suicidio constituye un desafío crítico para la salud pública mundial, con más de 700.000 muertes anuales y siendo la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. A pesar de los avances, persisten vacíos importantes en la comprensión de los factores de riesgo y protección, así como en la efectividad de las intervenciones preventivas. Los editores subrayan la necesidad de abordar la conducta suicida desde una mirada multidimensional que considere los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, especialmente en comunidades que han sido menos estudiadas, como los pueblos indígenas y la población LGBTQ+. Asimismo, destacan el rol de las tecnologías digitales y la urgencia de diseñar estrategias más inclusivas, culturalmente sensibles y basadas en la evidencia para la prevención y postvención del suicidio.

Esta publicación constituye una valiosa instancia para reflexionar sobre los avances alcanzados en la investigación del suicidio en distintos contextos. Reúne aportes de especialistas de diversos países y enfoques, ofreciendo una panorámica amplia y actualizada que abarca marcos teóricos, dimensiones socioculturales, procesos de evaluación clínica y estrategias de intervención.

El libro presenta miradas actuales sobre la conducta suicida en diversos contextos culturales y clínicos.

El texto se organiza en dos secciones. La primera parte se centra en las complejidades del comportamiento suicida, examinando los principales modelos psicológicos y las dimensiones culturales que lo influyen, incluidas las experiencias de las comunidades transgénero y mapuche. La segunda parte, en tanto, aborda la evaluación y gestión del riesgo suicida, presentando herramientas y estrategias para la detección temprana, la intervención clínica y la postvención. Examina experiencias en ámbitos clínicos, educativos y comunitarios, destacando enfoques efectivos en la reducción de la ideación e intentos suicidas. Asimismo, resalta el creciente aporte de las tecnologías digitales para ampliar el acceso a la atención en salud mental, especialmente entre adolescentes, jóvenes y en contextos con recursos limitados.

Además de los editores, en la publicación participan otros investigadores de Imhay: Reiner Fuentes-Ferrada, Belén Vargas, Daniel Núñez y Marta Silva-Fernández. Todos ellos otorgan un aporte significativo al campo de la salud mental, promoviendo una comprensión más profunda y culturalmente consciente de la conducta suicida, junto con enfoques innovadores y aplicados a la prevención y tratamiento.

Esta publicación forma parte de la serie Springer–MIDAP, dedicada a difundir conocimientos de vanguardia acerca de las causas, el abordaje terapéutico y la prevención de la depresión, considerando la interacción entre ésta y la personalidad.

«New Perspectives on Suicidal Behavior: Cultural Context, Clinical Assessment, and Intervention», se encuentra disponible para su compra en: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-96037-6

Dra. Vania Martínez invita a reflexionar sobre la identidad digital en la adolescencia en las «Cátedras del Futuro»

En una nueva sesión de Cátedras del Futuro, titulada “Adolescentes pixelados: ¿Quién soy en línea?”, la psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la U. de Chile y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, abordó los desafíos que enfrentan los jóvenes al construir su identidad en redes sociales, analizando su impacto en la salud mental y entregando claves para promover el bienestar digital y emocional.

En la sexta sesión de Cátedras del Futuro, iniciativa del Congreso Futuro y la Fundación Encuentros del Futuro, la Dra. Vania Martínez, psiquiatra infantil y directora de Imhay, lideró una charla dirigida a adolescentes y jóvenes sobre cómo se construye la identidad en entornos digitales. Bajo el título “Adolescentes pixelados: ¿Quién soy en línea?”, la académica invitó a reflexionar sobre cómo nos mostramos en redes sociales, qué dejamos fuera y qué consecuencias tiene esta selección para nuestro bienestar.

La Dra. Martínez explicó que, si bien es natural tener distintas versiones de uno mismo según el contexto, es importante reconocer cuándo la imagen digital se aleja de quién realmente somos o queremos ser. En su análisis, destacó cómo los algoritmos moldean lo que vemos y cómo esto genera una “burbuja informativa” que limita la empatía y el pensamiento crítico. Además, alertó sobre los efectos de la constante comparación en redes, que puede afectar la autoestima y aumentar el sentimiento de soledad.

La especialista también abordó el tema del ciberacoso, enfatizando que cada acción digital —un comentario, un emoji o el reenvío de una publicación— puede tener un profundo impacto emocional en otros. Llamó a ser conscientes del respeto y el consentimiento en lo que se comparte, y a no ser cómplices pasivos frente a situaciones de violencia digital.

Para cerrar, la Dra. Martínez entregó recomendaciones concretas para un uso saludable de las redes sociales: revisar la propia huella digital, seguir cuentas que hagan bien, limitar el tiempo en pantalla y reconectarse con espacios seguros, incluyendo la naturaleza urbana. “No somos solo likes ni pantallas. Somos personas complejas y merecemos estar bien también en línea”, concluyó, reforzando el mensaje de autocuidado en la era digital.

Ve la presentación completa a continuación:

Imhay adhiere a propuesta que exige paridad entre salud mental y salud física

En documento entregado a los comandos de los candidatos presidenciales piden que se cumpla la Ley 21.331, asegurando que los planes de salud públicos y privados otorguen acceso a tratamientos y reposo médico en igualdad de condiciones que las enfermedades físicas y establecer un plan de reducción de brechas con indicadores medibles durante el próximo gobierno, entre otros puntos.

El Dr. Carlos Ibáñez, académico de la Universidad de Chile, es el coordinador de la Red «Salud Mental es Salud».

Pese a que la ley garantiza igualdad de trato entre salud mental y salud física, la discriminación persiste. Los tratamientos por trastornos mentales y consumo de sustancias siguen enfrentando barreras de acceso, menor cobertura y altos niveles de rechazo de licencias médicas. Frente a esta realidad, cerca de treinta organizaciones académicas, científicas, de pacientes y de la sociedad civil entregaron a los encargados de salud de los candidatos presidenciales una propuesta concreta para exigir que se cumpla la ley y se termine con esta exclusión estructural. En la oportunidad, estuvo presente Nicolás Fernández, en representación del Comando de Jeannette Jara.

Recordaron que la salud mental es hoy una de las principales causas de discapacidad en Chile, con cifras que se han agravado tras la pandemia. El 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) se deben a condiciones neuropsiquiátricas. Uno de cada cinco niños o adolescentes presenta algún trastorno psiquiátrico, y el 30% de las licencias médicas en el país responden a causas de salud mental.

Aun así, estos problemas siguen siendo tratados como de “segunda categoría”. Las Isapres rechazan o reducen cerca del 80% de las licencias médicas por salud mental, y las coberturas disponibles –tanto públicas como privadas– son significativamente más limitadas que para otras patologías.

“Esta desigualdad no tiene base técnica ni sanitaria. Es una injusticia que se arrastra desde hace años y que hoy se ha vuelto insostenible”, señaló Carlos Ibáñez, coordinador de la Red de Salud Mental es Salud, agrupación que coordina la iniciativa. La propuesta está siendo entregada a todas las candidaturas presidenciales, con el llamado a incorporar estos compromisos de manera explícita en sus programas de gobierno.

Hacer cumplir la Ley 21.331

Las organizaciones a través de un documento entregado a los candidatos y sus comandos, demandaron una decisión política firme para implementar efectivamente la Ley 21.331, que prohíbe cualquier discriminación en la atención y cobertura de salud mental. Esto incluye asegurar que los planes de salud públicos y privados otorguen acceso a tratamientos y de reposo médico en igualdad de condiciones que las enfermedades físicas; establecer un plan de reducción de brechas con indicadores medibles durante el próximo gobierno; y avanzar hacia una política integral en salud mental, con enfoque preventivo, rehabilitador y articulación intersectorial.

“Lo que pedimos es que se cumpla la ley. Es hora de dejar atrás la omisión estructural hacia la salud mental y hacernos cargo del costo social, personal y económico que esta crisis está generando a las personas y al país. Por lo tanto, hacemos un llamado a quienes aspiran a dirigir a nuestro país a garantizar que los planes de salud públicos y privados permitan el acceso a tratamiento para trastornos de salud mental y adicciones en igualdad de condiciones que para el resto de las enfermedades físicas”, indicó el coordinador de la Red Salud Mental es Salud.

Desde la Red enfatizaron que este desafío no podrá abordarse de forma aislada. Requiere liderazgo político, voluntad institucional y una acción conjunta entre Estado, academia, equipos clínicos, aseguradoras, organizaciones sociales y comunidades. La salud mental debe dejar de ser una deuda postergada y transformarse en una prioridad nacional, con soluciones concretas y medibles en el corto plazo.

*Instituciones que suscriben la propuesta por la paridad entre salud mental y salud física

“RED SALUD MENTAL ES SALUD”

- Sociedad de Neurología Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN)

- Sociedad Chilena de Salud Mental (SOCHISAM)

- Corporación de familiares, amigos y personas con discapacidad psíquica (CORFADICH)

- Agrupación de Usuarios Prais del SSM Sur

- Asociación Chilena de Estrés Traumático (ACET)

- Núcleo para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (IMHAY)

- Fundación Círculo Polar

- Fundación José Ignacio

- Fundación Hablemos de TOC

- Fundación Míranos

- Red de Escuelas de Psicología del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH)

- Red de Centros de Atención Psicológica de las Escuelas de Psicología del CUECH

- Fundación Todo Mejora

- Primer Consejo Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile

- Corporación de Familiares y Amigos de Personas con Esquizofrenia CORFAPES

- Instituto Chileno de Psicotraumatología (ICHTA)

- Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares (SOCHITAB)

- Sociedad Científica de Medicina General y Familiar de Chile (SOCHIMEF)

- Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia de Chile (SOPNIA)

- Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP)

- Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE)

- Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), Rama de Adolescencia

- Villa ALSINO

- Capítulo Metropolitano de Psiquiatras del Colegio Médico (COLMED)

- Capítulo Chileno de la Sociedad Internacional de Profesionales en Uso de Sustancias (ISSUP Chile)

- Corporación Coordinadora Nacional Familiares, Usuarios y Amigos de Personas con Afecciones de Salud Mental (CORFAUSAM)

- Departamentos de Psiquiatría y Salud Mental Oriente, Norte y Sur, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

- Colegio Médico de Chile (COLMED)

[PRENSA] Directora de Imhay: “La desconexión social, la falta de red de apoyo, son factores de riesgo para problemas tanto de salud mental como de salud física”

En el programa «Pares Impares» de CNN Chile, la Dra. Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la U. de Chile y directora de Imhay, analizó el impacto de la soledad en la salud y llamó a fortalecer la conexión social como herramienta de prevención.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró por primera vez que la soledad y el aislamiento social representan riesgos urgentes para la salud global, con un impacto comparable al del tabaquismo o la obesidad. En ese contexto, la Dra. Vania Martínez advirtió que “la desconexión social, la falta de red de apoyo, son factores de riesgo para problemas tanto de salud mental como de salud física”.

La especialista también señaló cómo la inseguridad y la desconfianza limitan las relaciones cotidianas. “Efectivamente, si es que yo me siento insegura en mi propia comunidad, también voy a establecer menos relaciones, no converso con el vecino, no converso con las personas en la calle o salgo menos y me aíslo”, comentó durante la entrevista.

La directora de Imhay hizo hincapié en la vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes, quienes han visto modificadas sus formas de relacionarse por la virtualidad y el uso excesivo de dispositivos. “En la etapa de la adolescencia y juventud, uno sí lo ve como un problema, porque es una etapa en la cual se generan ciertas relaciones que son importantes para el desarrollo armónico. Es importante también que la comunidad vaya generando este sentido de acoger a todos y acoger en las diferencias”, recalcó.

Por último, destacó la importancia de promover la conexión entre generaciones como una estrategia integral para el bienestar. “Muchas veces pensamos como solo programas para personas mayores o solo programas para jóvenes y, tal vez, lo que necesitamos también es encontrar las distintas generaciones y que puedan nutrirse unas a otras. La conexión social es algo que apunta a que podamos estar como sociedad de manera más global, más sanos”, concluyó.

Ve el reportaje completo del programa Pares Impares, a continuación:

Juventudes diversas, estrategias distintas: investigadores de Imhay destacan la importancia de personalizar las intervenciones en salud mental en Congreso Nacional de Psicología Clínica

Durante el evento, especialistas de Imhay abordaron cómo el contexto y la variabilidad individual influyen en la efectividad de las intervenciones en salud mental, destacando la necesidad de estrategias más personalizadas y modulares.

En el simposio, los investigadores de Imhay expusieron sobre la importancia de personalizar las intervenciones en salud mental según las necesidades y trayectorias de cada persona.

Entre el 24 y el 26 de julio se realizó en Viña del Mar el XXV Congreso Nacional de Psicología Clínica: “Teoría, Investigación y Práctica clínica: Una confluencia profesional en el siglo XXI”, organizado por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y Psicoterapia en conjunto con la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

En este importante encuentro participó el director alterno de Imhay, Dr. Álvaro Langer, junto a los investigadores doctorales Jonathan Salazar y Jaime Yáñez, quienes fueron parte del simposio “El contexto importa. Explorando la heterogeneidad en la ciencia clínica psicológica y sus consecuencias”. También se sumó a esta instancia el Dr. Cristóbal Hernández, académico e investigador de la UAI.

El simposio reunió cuatro presentaciones que, desde enfoques metodológicos diversos, reflexionaron en torno a la necesidad de repensar la ciencia clínica a partir de la variabilidad individual y contextual. Se abordaron temas como el potencial de los diseños de caso único, las múltiples fuentes de variabilidad que inciden en la efectividad de intervenciones preventivas universales —considerando tanto factores personales como de implementación— y el análisis de dos investigaciones concretas: un estudio sobre mindfulness escolar con adolescentes, que evidenció trayectorias diferenciadas de cambio en salud mental, y una investigación sobre uso problemático de internet y sintomatología depresiva, basada en evaluaciones ecológicas intensivas, que mostró patrones heterogéneos entre afrontamiento evitativo, adicción a internet y síntomas depresivos.

Las presentaciones coincidieron en una conclusión central: no todos los jóvenes responden igual a las mismas estrategias, por lo que es urgente avanzar hacia intervenciones modulares y personalizadas, diseñadas en función de las características individuales. Asimismo, se enfatizó que el contexto y la forma de implementación son determinantes en los resultados, y que la ciencia clínica debe ser más sensible a estas diferencias para responder mejor a las necesidades reales de las personas: entender quién cambia, cómo y por qué.

Cabe destacar que la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y Psicoterapia es la sociedad científica de psicología más antigua del país. Está conformada por profesionales interesados en el quehacer clínico y sus múltiples desarrollos teóricos, investigativos y de divulgación.

Investigadora de Imhay presentó en el 40° Congreso Interamericano de Psicología en Puerto Rico

La Dra. Ana Barrera, investigadora joven de Imhay y académica de la Universidad Católica de Temuco, participó en el 40° Congreso Interamericano de Psicología (CIP), realizado del 14 al 18 de julio en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

La participación de la Dra. Ana Barrera en el CIP 2025 fue un aporte para el intercambio científico y la colaboración regional en salud mental.

Organizado por la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), este congreso es el principal encuentro científico bianual de la disciplina en las Américas y el Caribe, y constituye un espacio clave para el intercambio de conocimientos, experiencias y colaboración entre profesionales del área. La SIP, fundada en 1951, promueve activamente la investigación, la comunicación académica y los valores de diversidad, equidad e inclusión.

En esta ocasión, la Dra. Barrera, también directora del Laboratorio de Adultez y Salud Mental» de la UCT, presentó el trabajo titulado “Relación entre desarrollo positivo, salud mental y variables psicosociales involucradas: análisis de un modelo de doble mediación en universitarios chilenos”, desarrollado en conjunto con la psicóloga y magíster de la Universidad de La Frontera, Lea Vallegos-Barrera.

La investigación fue parte del eje temático “Transformaciones sociales y disciplinares” del Congreso, y tuvo como objetivo analizar el vínculo entre el desarrollo positivo y la salud mental en estudiantes universitarios, explorando el rol mediador de la regulación emocional y el apoyo social percibido.

La participación de la investigadora en este evento no solo reafirma el compromiso de Imhay con la promoción de la salud mental en contextos educativos, sino que también fortalece la colaboración científica regional en temas clave para el bienestar psicológico de las juventudes.