Imhay te invita a celebrar el Día Mundial del Libro

Desde el Núcleo Milenio Imhay queremos que juntos y juntas celebremos el Día Mundial Libro. Es por ello que sortearemos dos publicaciones escritas por investigadoras de nuestro centro de investigación.

¿QUÉ LIBROS PODRÁS GANAR EN ESTE CONCURSO?

«Tu mundo emocional»

De la Dra. Vania Martínez y la ilustradora Javiera Suazo.

«¿Puedo ser científica? Mujeres indígenas estudiando ciencias»

De la Dra. Marta Silva y Paulina Sanzana.

BASES DEL CONCURSO:

El concurso está abierto a todas las personas interesadas en participar que vivan en Chile.

El concurso se desarrollará a través de la plataforma Instagram y quienes deseen participar, deben seguir la cuenta de Instagram @nm.imhay y rellenar el formulario del concurso.

PREMIO:

El ganador o ganadora recibirá ambos ejemplares. La cantidad de ganadores estará sujeto a la participación, otorgando como mínimo 2 ganadores.

PLAZO DE PARTICIPACIÓN:

El concurso estará disponible desde el 23 de abril hasta el 30 de abril a las 23:59 hrs.

ANUNCIO DE GANADORES:

El anuncio de los ganadores será publicado de las redes sociales de Instagram en un plazo no mayor de una semana posterior a la finalización del plazo del concurso. Los ganadores serán contactados vía correo electrónico y por mensaje directo en Instagram para coordinar la entrega de los premios.

¡Te invitamos a participar y celebrar el Día Mundial del Libro junto a Imhay!

Dr. Álvaro Jiménez habla de la relación de la Generación Z con el bienestar y la salud mental

El investigador joven del Núcleo Milenio Imhay y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Jiménez conversó en el programa SanaMente de CNN Chile , sobre la visión de la Generación Z, grupo demográfico de adolescentes y jóvenes con desafíos únicos en materia de bienestar y salud mental.

Según datos de la última Encuesta Nacional de Juventudes, elaborada por INJUV Chile, «muestra en términos generales un deterioro en términos de la satisfacción con la vida de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años y también menores niveles de felicidad. Además, muestra peores indicadores en términos de sintomatología ansiosa y depresiva, de hecho en torno a un 26% de este grupo presenta síntomas ansiosos y depresivos moderados a severos», comenta el Dr. Álvaro Jiménez.

El académico también destacó que “se observa una paradoja no, tenemos una generación de adolescentes y jóvenes cada vez más conectados. Muchas veces que intercambian más unos con otros, pero gran parte de esos intercambios ocurre de manera digital y no de manera presencial y parece no compensar la sensación o la percepción de soledad que viven estos adolescentes y jóvenes”.

Revisa el video a continuación:

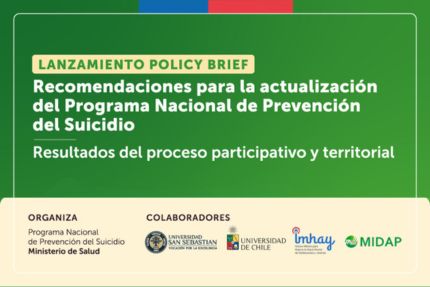

Invitación al lanzamiento del Policy Brief «Recomendaciones para la actualización del Programa Nacional de Prevención del Suicidio»

El Programa Nacional para la Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud en colaboración con el Núcleo Milenio Imhay y otras instituciones, invitan al lanzamiento de este documento que otorga un conjunto de recomendaciones para la mejora y actualización de este programa.

El Policy Brief, que se lanzará oficialmente el día viernes 26 de abril en la Universidad San Sebastián, ofrece una síntesis de las conclusiones derivadas del proceso participativo de evaluación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

En la actividad se presentarán los puntos claves que se concluyen para la nueva etapa del Programa, y contará con la participación de panelistas expertos, entre ellos, el investigador joven de Imhay y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Jiménez, quienes comentarán los desafíos para esta política pública.

El evento se realizará en formato híbrido, por lo que puede inscribirse para asistir de manera presencial u online.

Programa:

09:30: Registro participantes / Café de recepción

10:00: Saludo y palabras iniciales.

Andrea Albagli, Subsecretaria Salud Pública, MINSAL.

10:15: Estrategias Nacionales de Prevención del Suicidio.

Dra. Jo Robinson, National Centre of Excellence in Youth Mental Health, Universidad de Melbourne. Vice-Presidenta International Association for Suicide Prevention IASP.

10:25: Implementación Programa Nacional Prevención del Suicidio y su Proceso de Actualización.

Belén Vargas, Encargada Programa Nacional Prevención del Suicidio. MINSAL.

10:40: Policy Brief: Recomendaciones para la actualización del Programa Nacional de Prevención del Suicidio.

Dr. Álvaro Jiménez, Universidad San Sebastián. Investigador Imhay y MIDAP.

11:10: Panel de Discusión.

– Olga Toro, Directora Centro Colaborador OPS/OMS Escuela Salud Pública UChile.

– Dr. Mario Valdivia, Universidad de Concepción, integrante Consejo Asesor Salud Mental MINSAL.

– Paulina del Río, Presidenta Fundación José Ignacio.

Modera: Javiera Erazo, Jefa Departamento de Salud Mental MINSAL.

12:00 Cierre de la actividad

Viernes 26

de abril

9.30 hrs.

Auditorio Universidad San Sebastián, Campus Los Leones.

Lota #2465, Providencia, Santiago

Directora de Imhay habla sobre curso online «Abordaje del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes»

La Dra. Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio Imhay y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, estuvo presente en el programa Sana Mente de CNN Chile.

En el programa, la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, dio a conocer el lanzamiento del curso online «Abordaje del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes», disponible en la plataforma Coursera para público general tanto en Chile como en Latinoamérica.

“Durante la pandemia vimos que uno de los grupos más afectados en términos de salud mental fue el de adolescentes y jóvenes, quienes presentaron mayor sintomatología depresiva y ansiosa, lo que puede relacionarse a un mayor riesgo suicida. Entonces, creo que estamos a tiempo de poder actuar oportunamente y prevenir para que estos problemas no se profundicen. Por tanto, este curso, que otorga herramientas de detección y de abordaje inicial a la audiencia en general, puede ser un importante aporte en ese sentido”, sostuvo la Dra. Martínez.

El curso online se desarrolla gracias al financiamiento de la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), y está dirigido a población latinoamericana que esté en contacto estrecho con adolescentes y jóvenes.

Revisa el video a continuación:

Salud mental universitaria: 50% de las investigaciones en el mundo se han hecho en los últimos tres años

El mayor acceso y el aumento de la diversidad de personas que ingresan a la educación superior serían unos de los motivos por los cuales la salud mental de estudiantes universitarios/as ha adquirido relevancia en el último tiempo. Al respecto, investigadora joven de Imhay está profundizando en metodologías para analizar las inequidades con las que alumnos/as deben lidiar.

Scarlett Mac-Ginty, investigadora joven de Imhay, actualmente se encuentra cursando un doctorado en el Servicio de Salud e Investigación Poblacional del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College de Londres

Si bien es dentista de profesión, los temas sociales y de gestión de salud son los que mueven el quehacer de Scarlett Mac-Ginty, investigadora joven de Imhay. Ese interés la llevó a cursar el Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile y, hace unos años atrás, comenzó a realizar un doctorado en el Servicio de Salud e Investigación Poblacional del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College de Londres, donde además realiza clases a estudiantes de pregrado y magíster.

“Yo tengo formación como salubrista y una de las cosas que creo que ha sido muy interesante en mi doctorado es justamente aprender de metodologías de investigación, las que se pueden aplicar en diversas áreas, no necesariamente en un campo específico de la salud pública”, cuenta Scarlett.

Su acercamiento a la investigación en salud mental surgió cuando hacía clases en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, como ayudante en el curso Bases Psicosociales y Antropológicas de la Salud. De allí pasó a formar parte de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, donde su trabajo se enfocó en los problemas de los/as jóvenes.

“Mi motivación por investigar se da porque yo estaba trabajando como académica y, además, con el magíster obtuve una mejor formación en investigación y en gestión, donde pude ver que existía una brecha de conocimiento respecto a qué estaba pasando con la salud mental de los estudiantes universitarios/as”, recuerda.

Diversificación social en las universidades

Actualmente, la investigadora de Imhay se encuentra estudiando cómo los cambios de posición socioeconómica a lo largo del tiempo impactan en la incidencia y persistencia de problemas de salud mental.

La investigación de Scarlett Mac-Ginty para su doctorado en Inglaterra se centra en las inequidades en salud y, específicamente, en salud mental de estudiantes universitarios/as. El primer trabajo de su tesis consistió en hacer una revisión sistemática de más de 20 mil artículos científicos para ver qué datos existían en la literatura internacional acerca de la asociación entre problemas de salud y desigualdades sociales, en particular, la posición económica de los/as jóvenes. Este arduo trabajo le llevó a identificar que la mayoría de los estudios indican que a menor posición económica, hay más problemas de salud mental, tales como depresión y ansiedad.

“Ahí vimos que uno de los factores importantes es la educación de las madres, que es un tema interesante, porque muchas veces se mide la educación del jefe de hogar hombre. También revisamos otros factores como los ambientales, donde, por ejemplo, vemos que las personas que tienen inseguridad alimentaria, también tienen mayor propensión a tener depresión y ansiedad”, explica esta investigadora joven de Imhay.

La revisión de la literatura científica reveló otro dato interesante: casi el 50% de los estudios en estudiantes de educación superior fueron realizados entre 2020 y 2022, y la mitad de ellos, durante el confinamiento provocado por la pandemia por Covid-19. Esto evidencia que actualmente, en el mundo, hay un interés creciente por investigar la salud mental de los/as jóvenes en etapa universitaria.

¿Por qué está sucediendo esto? “Primero, porque existe una diversificación e incremento de la matrícula en la educación superior en los últimos años, y esa matrícula ha crecido principalmente en países de medianos y bajos recursos”, explica la candidata a doctora del King’s College London.

“Sin embargo, aún hay una brecha, ya que todavía los países con mayores ingresos tienen mayor matrícula. Pero, países de medianos y bajos ingresos, proporcionalmente no sólo ha aumentado la cantidad de personas que están ingresando a la educación superior, sino que también su diversidad. Entonces, se ha puesto foco en estudiantes universitarios/as, porque antes, quienes ingresaban a la universidad, correspondían a una élite y ahora ya no es tan así”.

Factores mediadores

Como parte de su tesis de doctorado, Scarlett Mac-Ginty está participando en investigaciones realizadas en el marco del Estudio Longitudinal de Salud Mental en Estudiantes Universitarios (ELSAM), una iniciativa de la Universidad de Harvard y la Organización Mundial de la Salud que se aplica en 18 países, con el objetivo de hacer un seguimiento de la salud mental de jóvenes durante toda su trayectoria universitaria. El Núcleo Milenio Imhay encabeza el proyecto en nuestro país, realizando el estudio en cinco universidades chilenas.

“Muchas veces hemos constatado la asociación entre factores socioeconómicos y salud mental, pero sabemos poco respecto a cuáles son las variables mediadoras. Por ejemplo, por qué las personas provenientes de familias con menor ingreso económico o aquellas que son la primera generación en cursar estudios superiores, llegan a tener peor salud mental. En este sentido, hemos visto que en aquellos estudiantes que tienen una mayor percepción de estrés financiero, presentan más problemas de salud mental, por tanto, éste sería un mediador que conecta posiciones socioeconómicas con depresión y ansiedad, específicamente”.

Lo mismo sucede con el estrés académico, dice la investigadora, que en general es mayor en las personas de menores recursos y que contribuye a tener más problemas del ánimo. Y, por último, también influyen ciertas condiciones socioeducativas como, por ejemplo, si tienen un lugar para estudiar y acceso a computador e internet.

“Aquí lo más importante fue conocer si tienen un espacio adecuado para estudiar”, explica Scarlett. “Durante el COVID vimos que las personas con una baja posición socioeconómica tienen peores estándares para contar con un lugar adecuado en la casa para estudiar, asistir a las clases online, tener un computador propio y una conexión a internet estable. Entonces, también vimos que eso se asocia con mayor sintomatología depresiva y ansiosa”.

Una mirada a lo largo del tiempo

Actualmente, Scarlett está trabajando en otro estudio para su doctorado, también en base a los datos generados por ELSAM. Su objetivo es conocer cómo los cambios de posición socioeconómica a lo largo del tiempo impactan en la incidencia y persistencia de problemas de salud mental.

“De los casi 80 estudios que incluimos en la revisión sistemática, sólo dos mostraron asociaciones longitudinales entre posición socioeconómica y trastornos mentales comunes, entonces existe una brecha importante de conocimiento para ver qué pasa a lo largo del tiempo con estos/as estudiantes que provienen con menor nivel socioeconómico. Hasta ahora hemos encontrado que el factor más importante es el ingreso familiar”, indica la investigadora joven.

Además, agrega que “observamos que existe una relación bidireccional entre depresión y ansiedad con estrés financiero. Es decir, un alto estrés financiero puede producir una mayor sintomatología depresiva y ansiosa, y viceversa. Creemos que es el primer estudio chileno específicamente enfocado en desigualdades económicas que hace una evaluación longitudinal en el tiempo, para conocer qué sucede durante los primeros años de universidad en esta cohorte, cuya particularidad es que es la generación que ingresó a la universidad durante la pandemia por COVID-19”.

Conoce más del trabajo de Scarlett Mac-Ginty AQUÍ

Directora de Imhay habla acerca de los índices de salud mental en Chile de adolescentes y jóvenes

La Dra. Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio Imhay y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fue entrevistada por el canal DNews, para conversar sobre los índices de la salud mental en Chile de adolescentes y jóvenes, reconocer las señales de alerta y cómo acompañarlos a solicitar ayuda profesional.

En la entrevista, la académica destacó que «con la pandemia hemos hecho algunas investigaciones que no son de toda la población pero por ejemplo, de cinco universidades de Chile y hemos encontrado como 1 de cada 3 personas tiene síntomas de ansiedad y depresión clínicamente relevantes, lo cual nos alerta y nos preocupa».

«Yo creo ha costado bastante retornar la rutina posterior a pandemia, no sé si es generalizado, pero en los espacios en los que me toca estar, ha costado mucho más que antes el poder organizarse y dejar tiempo para trabajo, estudio, tiempo para compartir con otras personas, tiempo para uno mismo, para dormir, para alimentarse bien que también es algo muy relevante, o hacer actividad física. Entonces cómo metemos eso en los casilleros, es algo que nos está costando a todos pero en adolescentes y niños requieren también desde el mundo adulto, de las personas que están al cuidado de ellos, poder apoyar esa organización», agregó.

Escucha la entrevista completa, a continuación:

La dificultad para procesar las emociones podría ser un síntoma predictor para el desarrollo de la esquizofrenia

María Belén Aburto Ponce, investigadora joven del Núcleo Milenio Imhay actualmente se encuentra trabajando, en calidad de postdoctorante, en el Nathan Kline Institute for Psychiatric Research de Nueva York, donde está estudiando los mecanismos alterados de la percepción sensorial que explicarían algunos síntomas de esta enfermedad mental.

La Dra. M. Belén Aburto Ponce se encuentra trabajando como investigadora postdoctoral en el Nathan Kline Institute for Psychiatric Research de Nueva York.

Se sabe que del total de pacientes diagnosticados con algún Estado Mental de Alto Riesgo (EMAR), alrededor de un 30 por ciento desarrolla esquizofrenia en un par de años. Otro porcentaje deriva en otra enfermedad mental, pero en algunos casos, los síntomas desaparecen y no se llega a presentar ningún trastorno.

El desafío para los/as profesionales de salud mental es saber por qué en ciertas personas se desarrolla una enfermedad permanente como la esquizofrenia y en otras no, y qué intervenciones se pueden realizar para frenar la evolución de esta afección mental. Una joven científica chilena forma parte de un equipo que está avanzando en el estudio de este tema.

Se trata de María Belén Aburto Ponce, bióloga, Magíster en Ciencias Biológicas y Doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, quien se ha dedicado a investigar el procesamiento neuronal de estos/as pacientes, como parte del equipo del Laboratorio de Psiquiatría Traslacional de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile (Psiquislab) que dirige la Dra. Rocío Mayol, también investigadora joven de Imhay.

En específico, la Dra. Aburto estudia la forma sobre cómo las personas con EMAR perciben sonidos con contenido emocional. Su objetivo es identificar indicadores de la gravedad de los cuadros y eventualmente poder predecir quiénes van a desarrollar una enfermedad. Algunos resultados de los estudios en que participa muestran que efectivamente en aquellas personas que presentan esquizofrenia hay una correlación entre sus síntomas y la manera diferente en cómo procesan los sonidos neutrales, los tristes o los alegres.

Avanzando hacia un tratamiento

El equipo del NKI donde trabaja M. Belén Aburto, logró mejorar la capacidad de los/as pacientes para reconocer emociones mediante estimulación transcraneal.

Para profundizar en este campo y avanzar hacia la identificación de síntomas y procesamiento sensorial en etapas tardías de la enfermedad, el año 2022 la investigadora joven de Imhay llegó hasta la Universidad de Columbia, en Nueva York, a realizar un postdoctorado con la connotada científica Antígona Martínez del Nathan Kline Institute for Psychiatric Research (NKI), dependiente de la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, quien encabeza uno de los laboratorios dedicados a estudiar la dinámica espacio-temporal de las deficiencias del procesamiento visual en la esquizofrenia.

“Una de las hipótesis es que los síntomas de la esquizofrenia pueden ser explicados, en parte, por alteraciones en el procesamiento sensorial”, cuenta María Belén Aburto desde Estados Unidos. “Básicamente, estos/as pacientes tienen dificultades, por ejemplo, para percibir o reconocer las emociones en las caras de las personas porque ellos/as no están mirando la parte de la cara que deberían ver para poder definir la emoción en ese rostro”, agrega la investigadora.

Mediante imagenología con resonancia magnética y encefalogramas han logrado medir la actividad neuronal de los/as pacientes cuando les presentan ciertos estímulos, y comprobar que efectivamente hay alteraciones respecto a los mapas de personas neurotípicas (personas que no presentan alteraciones a nivel del neurodesarrollo).

En el laboratorio del NKI, los/as investigadores/as también han dado pasos hacia posibles formas de tratamiento o remediación de los síntomas. Mediante estimulación transcraneal lograron mejorar la capacidad de los/as pacientes para reconocer emociones sobre rostros en movimiento, es decir, mientras cambian los gestos faciales.

“Por ejemplo, cuando una persona empieza a reírse en un video, eso activa una parte del cerebro que es distinta a cuando vemos una foto de alguien riendo. Entonces, hemos visto que esta estimulación hace que las personas aumenten la eficiencia del reconocimiento de emociones”, explica la Dra. Aburto.

Como el proyecto aún está en fase experimental, se han visto los efectos positivos sólo durante la media hora que dura la estimulación transcraneal. Aún está por verse si el realizar sesiones más seguidas o de mayor duración consigue efectos más persistentes.

La evolución cerebral de la esquizofrenia

María Belén Aburto se formó en el campo de las ciencias básicas, pero su tesis doctoral en ciencias biomédicas y sus investigaciones iniciales en el Psiquislab y en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile le permitieron relacionarse directamente con pacientes y comprender el impacto del trabajo científico en la comunidad.

“Cuando uno ve las etapas avanzadas de la enfermedad también ve qué pasa cuando el tratamiento es más tardío y cuáles son las dificultades que estas personas tienen que enfrentar. Entonces, es muy relevante que los síntomas y los tratamientos se aborden tempranamente”, explica la investigadora joven de Imhay.

Y agrega que la adolescencia es vital para poder detectar síntomas “porque es en esta etapa de la vida en la que las personas aprenden a socializar y a conocer las claves sociales. Pero cuando ciertas enfermedades aíslan, esta enseñanza o este aprendizaje no ocurre y, después, cuando se llega a la adultez, estas actividades se vuelven aún más difíciles”.

Esto sucede en el caso de la esquizofrenia, que es una enfermedad mental grave donde el funcionamiento psicosocial deficiente se asocia con la dificultad de adquirir habilidades sociales, en inferir emociones de expresiones faciales o por inflexión de la voz. Por ello es de relevancia conocer e identificar a tiempo aquellas señales o síntomas iniciales para controlar y/o retrasar el desarrollo de la enfermedad.

El trabajo de investigación en un centro con la capacidad de reclutamiento de pacientes y los recursos tecnológicos y científicos como los que tiene el NKI le han permitido a la Dra. Aburto observar directamente los cambios cerebrales que experimentan los/as pacientes con esquizofrenia y las necesidades particulares de los tratamientos según la edad de cada persona.

“El acercamiento que se hace en personas adultas y en personas jóvenes es distinto, ya que las necesidades y el cómo se dirige la investigación son diferentes y, por ende, los resultados también. Por ejemplo, en algunos casos, he visto que en adolescentes que tienen síntomas más atenuados, existe una hiperactividad en ciertas zonas cerebrales. Y una se pregunta por qué ocurre eso si el rendimiento de la tarea que se le da está bajo o un poco más bajo que el de una persona neurotípica. Entonces, lo que pasa es que quizás el cerebro está ´compensando´ para tratar de mantener el nivel”.

Y agrega que “por otro lado, en la etapa adulta, cuando las personas ya tienen el diagnóstico de esquizofrenia, puedes ver cierta compensación -pero de manera diferente-, en otras partes del cerebro que quizás son más profundas. Entonces, ahí empiezas a ver cómo la enfermedad va avanzando y va cambiando la actividad en distintas partes del cerebro. Es por eso que la aproximación a la enfermedad debe ser distinta de acuerdo al grupo etario, ya que, si se quiere dar un tratamiento, debe ser oportuno pero también adecuado a las necesidades de cada paciente”, comenta la investigadora.

Dr. Álvaro Jiménez conversa sobre curso online de Imhay que busca fortalecer la prevención del suicido en jóvenes

El investigador joven del Núcleo Milenio Imhay y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Jiménez, fue entrevistado en el matinal “Una mañana en familia” de ITV Patagonia , donde conversó de salud mental y del curso online “Abordaje del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes”.

En esta iniciativa, desarrollada por el Núcleo Milenio Imhay y que está disponible a través de la plataforma de educación virtual Coursera , quienes se inscriban podrán reconocer la relevancia de abordar el riesgo suicida en adolescentes y jóvenes, y el rol que tenemos todos y todas en su prevención considerando directrices de la Organización Mundial de la Salud, el cuestionamiento a los mitos y creencias erróneas, y el uso de una comunicación segura y responsable.

El investigador destacó que “la inscripción es totalmente gratuita, pueden acceder a todo el contenido del curso, está diseñado no para profesionales, no para especialistas, sino que para un público amplio y adulto”.

Ve la entrevista completa, a continuación:

Administración estratégica y gestión de la información: Los otros pilares para mejorar la salud mental de la comunidad

Ingeniería en información y control de gestión desempeña un papel crucial en el diseño e implementación de intervenciones de salud que impacten positivamente en la sociedad a través del desarrollo de políticas públicas costo-efectivas.

Paola Tapia, académica de la Uchile e investigadora joven del Núcleo Milenio Imhay trabaja para contribuir con criterios técnicos y basados en la evidencia que faciliten la toma de decisiones costo-efectivas en el sector sanitario.

Cuando Paola Tapia tenía 15 años sufrió una complicación médica importante que le hizo vivir experiencias únicas. Fue esta situación que la llevó a comprender, en primera persona, los complejos caminos que transitan las personas en sus procesos de tratamiento. “Esto me llevó a apreciar la importancia del cómo los equipos de salud trabajan en conjunto para lograr que el/la paciente se recupere, cómo influyen en los resultados de salud y cómo pequeñas prácticas en sus procesos se vuelven tan relevantes en la recuperación de una persona”, recuerda.

Tiempo después, ya como Ingeniera en Información y Control de Gestión, y Magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile, decidió profundizar su compromiso con la salud y aportar con sus conocimientos profesionales. Entre 2010 y 2019, realizó investigaciones y asesorías, ocupando cargos ejecutivos en áreas relacionadas con la gestión del desempeño y control de gestión en clínicas y hospitales, tanto públicos como privados.

“Durante este tiempo, desarrollé bastantes competencias en temas de control de gestión, así como en el uso de grandes volúmenes de datos para guiar a gerentes, particularmente a directores/as de salud y directivos, a tomar mejores decisiones estratégicas dadas las restricciones de recursos y presupuestos, y en respuesta a las demandas de salud que provocan las listas de espera y la carga asistencial de la población”, comenta.

Su interés profesional la condujo de vuelta a la investigación, la asesoría en salud para organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la academia. Fue así que regresó a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile para retomar su carrera académica, impartir clases y guiar las prácticas en la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión. Además, retomó la colaboración en investigación con la Dra. Alicia Núñez -quien es investigadora principal del Núcleo Milenio para mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Imhay-, así como con la Dra. Liliana Neriz, la Dra. Verónica Fuentes y el Dr. Francisco Ramis. Dada la experiencia previa de Paola en temas de salud, su incorporación al, Núcleo Milenio Imhay como investigadora joven fue un paso natural para fortalecer el trabajo que la Dra. Núñez ya hacía, evaluando las intervenciones y proyectos en salud mental del equipo de investigación.

“Quise ser parte del Núcleo Milenio Imhay porque, dentro de las prioridades de salud, la salud mental es un tema relevante ahora y en el futuro, como se evidenció durante la pandemia de COVID-19. Entonces, ¿cómo puedo aportar desde mi perspectiva profesional con el uso de herramientas de gestión al análisis en las investigaciones, políticas, programas e intervenciones en salud mental que se están implementando? Evaluándolas, analizando su desempeño y comprendiendo si los resultados están alineados a un objetivo de país sustentable en el tiempo, acorde a la Agenda de Salud 2030. Eso es lo que me une a Imhay”.

Hacer eficientes las iniciativas

Paola Tapia próximamente comenzará a cursar un doctorado en Estados Unidos, en Health Services Research, gracias a una beca Fulbright. Su objetivo es continuar potenciando su carrera académica y colaborar desde su perspectiva como ingeniera para estudiar y comprender los procesos y factores que influyen en la adopción exitosa y efectiva de políticas, programas e intervenciones de salud, con el propósito de mejorar su implementación y los resultados de estas herramientas.

“Uno de los temas de investigación en los que he trabajado es con el Costeo ABC, una metodología que ayuda mucho a identificar áreas de mejora y a optimizar los recursos para la toma de decisiones. Mi área de investigación involucra el desarrollo de información oportuna y confiable que contribuya a tomar decisiones que beneficien a las personas y que permitan la implementación de políticas públicas”.

Se trata, entonces, de contribuir con criterios técnicos y basados en la evidencia que faciliten la toma de decisiones costo-efectivas, especialmente vitales en el sector sanitario. Donde, por ejemplo, se realice prevención y promoción de salud con una mirada a largo plazo y evaluando su impacto en la población, aprendiendo de regiones que están logrando los resultados esperados y apoyando a otras que presentan mayores brechas.

Big Data, redes neuronales y escalabilidad

Los aportes de la inteligencia artificial y Big Data también forman parte de las técnicas de investigación utilizadas por la investigadora. A través de indicadores y distintas fuentes de datos, se recopila información acerca de cómo están funcionando los sistemas sanitarios mediante modelos de gestión del desempeño.

“En la gestión del desempeño, se evalúan tanto los resultados financieros como no financieros. Por ejemplo, en el ámbito no financiero se analiza la satisfacción de los/as pacientes, los tiempos de espera, el tiempo de ciclo de los procesos asistenciales, la producción hospitalaria, cobertura, calidad, tasa de utilización de los pabellones quirúrgicos, la tasa de consultas médicas por paciente, indicadores epidemiológicos, entre otros resultados claves de desempeño que van señalizando los avances de los establecimientos. Estos son algunos ejemplos de indicadores que se monitorean en salud para evaluar si la estrategia que se está utilizando es la correcta y se están generando los resultados deseados, tanto en el corto como en el largo plazo”.

Entonces, agrega la investigadora de Imhay, “se mide y se va evaluando si se están logrando los desafíos que se propuso un hospital y también se pueden adaptar estrategias contingentes a cambios del entorno, por ejemplo, una pandemia. Estos modelos de gestión del desempeño contribuyen tanto a organizaciones, ya sean micro, como hospitales, o macro, como un gobierno, y son estos últimos los que finalmente diseñan y ejecutan las políticas públicas”.

¿En temas de salud mental debe ser más necesario todavía demostrar o convencer a tomadores/as de decisiones acerca de la costo-efectividad de ciertas políticas o instrumentos?

– Es relevante instalar la importancia de que las intervenciones en salud sean costo-efectivas. Las políticas públicas tienen que ser financieramente sostenibles y sustentables en el tiempo, no pueden depender de un gobierno, y esto es muy relevante en salud.

Al momento de evaluar la implementación de un programa o intervención en salud, siempre recomiendo comenzar con un modelo piloto y prototipos que permitan evaluar, detectar mejoras y escalar el modelo a un nivel de madurez mayor, que va ligado a la filosofía de mejoramiento continuo. Además, analizo y estudio los facilitadores, las limitaciones, las áreas prioritarias y la identificación de brechas en la intervención, porque se busca que el programa se pueda escalar, mejorar y evolucionar hacia un nivel de madurez mayor. Y eso también está muy relacionado con cómo la información de los sistemas te van permitiendo adaptar las intervenciones de salud a través de evaluar los resultados de la intervención. Uno va evaluando y generando conocimiento que se va expandiendo. Eso es lo que se quiere lograr con estas iniciativas, ya sean de salud mental o de cualquier otra intervención en salud.

Conoce más del trabajo de la Paola Tapia AQUÍ

Red de apoyo: el componente fundamental para abordar el Trastorno Bipolar

Cada 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Esta fecha busca sensibilizar a la población sobre esta enfermedad mental que todavía está rodeada de estigma. En Chile, se estima que 2 de cada 100 personas presenta este trastorno.

“En población adolescente, sobre todo cuando uno explora en la evaluación clínica, la familia es un elemento muy importante en el diagnóstico, ya que actúa como informante de los síntomas», indica la investigadora de Imhay, Dra. Francesca Borghero.

El Día Mundial del Trastorno Bipolar se conmemora a partir del natalicio del pintor holandés Vincent Van Gogh, uno de los artistas más influyentes del mundo, quien fue diagnosticado póstumamente con probable trastorno bipolar.

¿El objetivo? Mejorar la conciencia sobre esta enfermedad y reducir el estigma social asociado a su diagnóstico y tratamiento. A través de esta conmemoración se busca proporcionar información sobre este trastorno a la comunidad y comprender la importancia de un diagnóstico oportuno.

El trastorno bipolar, de acuerdo a la definición descrita por el Ministerio de Salud de Chile, es una enfermedad mental grave, crónica, que afecta los mecanismos de regulación del estado del ánimo en el cerebro. “Limita la funcionalidad de los pacientes, implica una enorme carga socioeconómica y está asociada a una alta morbilidad y mortalidad, por lo que es fundamental su diagnóstico y tratamiento precoz”.

Para saber más acerca de esta enfermedad, conversamos con Francesca Borghero, psiquiatra infantil y del adolescente e investigadora joven de Imhay, quien es experta en el tema y una de las autoras de la Guía para Pacientes y Familiares “Conociendo el Trastorno Bipolar”, documento elaborado por el Ministerio de Salud de Chile y la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares (SOCHITAB).

La Dra. Borghero detalla que esta enfermedad se manifiesta con episodios de profunda tristeza, desánimo e infelicidad, denominados fases o episodios depresivos. Estos se alternan con otros episodios muy distintos, como exaltación del estado de ánimo, euforia, energía excesiva, irritabilidad e incluso delirio. A estos se les llama episodios maníacos o hipomaníacos, según su intensidad y duración.

De acuerdo a la OMS, el trastorno bipolar afecta a alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo. En el caso de Chile, se estima que se presenta en 2 de cada 100 personas.

De acuerdo con la Guía para Pacientes y Familiares Conociendo el Trastorno Bipolar, “Quienes presentan un trastorno bipolar, experimentan cambios de ánimo poco comunes, estos, por lo general tienen cierta persistencia y duración por varios días, pudiendo acentuarse a tal punto que producen repercusiones negativas y problemas tanto para ellos mismos como para las personas que los rodean”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este trastorno afecta a alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo. En el caso de Chile, se estima que el trastorno bipolar afecta a 2 de cada 100 personas, y si se considera el espectro de trastornos bipolares, esto puede llegar a 5 de cada 100 personas.

«Estas cifras tienen relación cuando uno mira dentro del espectro en general, que no son criterios tan estrictos como sólo la manía o trastorno bipolar I y II, sino que involucra incluso los trastornos bipolares no especificados y la ciclotimia (donde la persona tiene episodios recurrentes síntomas de hipomanía junto con varios periodos de estado de ánimo), que está también dentro de estas fluctuaciones de ánimo», explicó la Dra. Borghero.

Esta es una condición que afecta por igual a hombres y mujeres, etnias, culturas o nivel socioeconómico. La Dra. Borghero afirmó que, por lo general, el diagnóstico se hace cuando ya hay sintomatología más clara en la adolescencia y en los jóvenes. De hecho, la edad promedio de inicio de esta enfermedad es entre los 18 y los 20 años, y la mayoría de las personas experimentan el primer episodio antes de los 40 años.

“Lo que sí está descrito en la literatura es que, en general, las personas que presentan estos trastornos o esta enfermedad pueden tener entre 5 y 10 años de retraso en el inicio del tratamiento o en el diagnóstico», señala la investigadora.

Red de apoyo

La familia o el entorno de las personas que tienen esta enfermedad son determinantes como red de apoyo. Muchas veces son los que se hacen cargo de sus cuidados y se convierten en los principales agentes de cambio para acompañarlos en el tratamiento y curso de la enfermedad.

La Dra. Borghero indica que este trastorno, por lo general, tiene un componente biológico muy importante, cuyo factor de riesgo principal es tener un familiar directo con esta condición.

“En población adolescente, sobre todo cuando uno explora en la evaluación clínica, la familia es un elemento muy importante en el diagnóstico, ya que actúa como informante de los síntomas. Esto, porque a una persona que está presentando un episodio de manía o hipomanía le es muy difícil tener conciencia de la enfermedad. Pero, por lo general, hay un otro que sí se da cuenta de estos cambios en la persona, por muy sutiles que parezcan”, agregó.

Mitos sobre el trastorno bipolar

1.- “Toda persona con Trastorno Bipolar cambia constantemente entre un estado de manía y uno de depresión”

FALSO: El objetivo del tratamiento apunta a que las personas con Trastorno Bipolar puedan alcanzar un importante periodo de su vida con un ánimo o fase estable, lo que se conoce como eutimia, evitando nuevos episodios de inestabilidad anímica o recaídas.

2.- “La falta de litio en el cuerpo produce la enfermedad”

FALSO: Este elemento químico no está presente de forma natural en nuestro cuerpo. El litio se utiliza como tratamiento en dosis monitoreadas para ayudar a reforzar los mecanismos para estabilizar el ánimo, protege a las neuronas y disminuye el riesgo suicida. Por lo cual es útil tanto en las fases depresivas, en las de exaltación, como en las fases de estabilidad de la enfermedad.

3.- “Si tiene cambios de ánimo repentinos, es bipolar”

FALSO: El término “bipolar” se ha popularizado en los últimos años en nuestro lenguaje. Es frecuente escucharlo para hacer referencia a alguien que tiene cambios de humor repentinos. Esta acepción poco tiene que ver con el trastorno afectivo bipolar y, en cambio, aumenta el estigma sobre quienes la padecen, dificulta su diagnóstico y tratamiento, al considerarse como algo sin importancia.

4.- “Las personas con trastorno bipolar no pueden llevar una vida normal”

FALSO: Las personas con trastorno bipolar pueden llevar una vida normal si el diagnóstico es oportuno y se vincula con un tratamiento multidisciplinario.

NOTAS:

Las personas con trastorno bipolar pueden acceder al sistema de salud público o privado bajo la modalidad G.E.S.

Si quieres saber más sobre Trastorno Bipolar, te invitamos a conocer la Fundación Círculo Polar, agrupación que promueve el bienestar, la dignidad y el respeto a los pacientes con trastorno bipolar y a sus familias, informando, conteniendo, psicoeducando y promoviendo los recursos necesarios para la integración del paciente en la comunidad.

Si quieres saber más sobre el Trastorno Bipolar, te invitamos a ver la entrevista realizada en nuestro programa «Sintoniza tu Salud Mental», donde la psiquiatra e investigadora de Imhay, Dra. Francesca Borghero y la fundadora y presidenta de la Fundación Círculo Polar, Flavia Gal, conversaron sobre esta enfermedad.