Biociudadanía: pacientes empoderados con su salud mental

Investigadora del Núcleo Milenio Imhay inició proyecto para analizar cómo conviven, en la práctica, el enfoque biomédico clínico y el enfoque comunitario-psicosocial, y qué espacio hay para que las personas con diagnóstico psiquiátrico ejerzan sus derechos como pacientes.

La Dra. Jimena Carrasco, académica de la Universidad Austral de Chile e investigadora adjunta de Imhay, actualmente se encuentra liderando el proyecto Fondecyt: “Biosocialidad y configuración del sujeto de derecho con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica en Chile”.

El concepto de biociudadanía -el ejercicio activo de los derechos en salud de cada persona- es uno de los elementos centrales del proyecto Fondecyt que comenzó este año Jimena Carrasco, doctora en Psicología Social, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile e investigadora adjunta de Imhay.

La investigación, titulada “Biosocialidad y configuración del sujeto de derecho con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica en Chile”, apunta a explorar uno de los elementos que apareció en su tesis doctoral, y que ella denomina como “pugna” entre el enfoque comunitario-psicosocial que se promueve en los servicios de atención en salud mental, y la mirada biomédica-clínica, que está instalada entre los/as profesionales.

“Tú les preguntas a los/as profesionales ¿qué es un abordaje comunitario? Muchos/as no tienen idea, y eso les genera mucha confusión acerca de qué es lo que tienen que hacer y cuál es su rol. Entonces, aparece mucho esto de que se supone que tienen que ser comunitarios, pero en realidad, en la práctica, no lo consiguen por esta idea que termina por sobreponerse: el modelo más clínico y clásico, que es el de la atención individual, en el box, con base en el diagnóstico, etc.”, explica la Dra. Carrasco.

En medio de esta tensión entre enfoques, aparece un elemento central que le interesa desarrollar en su proyecto: la reivindicación de derechos por parte de los/as pacientes que, a falta de acogida, termina reclamando y haciendo activismo fuera del sistema.

Durante cuatro años, la investigadora de Imhay entrevistará a pacientes y realizará un trabajo etnográfico en diversos dispositivos de salud mental de Valdivia para explorar cómo están funcionando estas prácticas de biociudadanía, cómo se organizan los/as usuarios/as y sus familias, y cuáles son las opciones que les permite el sistema.

“Existen mecanismos como las OIRS (Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias). Pero sé también de cerca -porque trabajo con personas que son usuarias de los dispositivos de salud- que eso no es real. O sea, la persona que realmente quiere ejercer derechos, por ejemplo, reclamar por un maltrato, solicitar una segunda opinión o pedir un ajuste de dosis de medicamentos, choca con una muralla. Y eso en el sistema público ocurre, no siempre, pero sucede. O sea, se impone la visión del terapeuta que está ejerciendo el tratamiento”, dice la investigadora.

“De allí viene el concepto que yo utilizo, que es el de biociudadanía, porque en otros países o aquí mismo en Chile, pero en otros escenarios de la salud, cada vez se da más esto. En el fondo, las personas se van empoderando, adquieren conocimientos científicos relativos a su problemática, leen, se informan. Justamente la tendencia es que también puedan ser parte de estas conversaciones y este proyecto busca eso”.

Durante cuatro años, la investigadora de Imhay entrevistará a pacientes y realizará un trabajo etnográfico en diversos dispositivos de salud mental de Valdivia para explorar cómo están funcionando estas prácticas de biociudadanía, cómo se organizan los/as usuarios/as y sus familias, y cuáles son las opciones que les permite el sistema.

Medición de alcances, no de resultados

El interés científico de la Dra. Carrasco proviene de sus primeros años como terapeuta ocupacional. Luego de titularse en la Universidad de Chile empezó a trabajar en la Unidad de Rehabilitación del Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz.

“En el caso de las enfermedades psiquiátricas o de salud mental, una de las dimensiones que se ve fuertemente afectada es la ocupacional. Las personas suelen dejar de hacer las cosas que hacían habitualmente, dejan de encontrarle sentido a las cosas que antes realizaban y, entonces, la terapia ocupacional les permite volver a retomar sus rutinas y, en algunos casos, les reorienta también”, explica la profesional.

Como ocurre en muchos campos, la falta de información e investigación local le despertó el interés por explorar lo que sucedía en el país y gracias a un primer artículo que publicó en la Revista Chilena de Terapia Ocupacional, la Universidad Austral de Chile la invitó a incorporarse al equipo que estaba creando la carrera en Valdivia.

Su siguiente paso fue hacer un doctorado en Barcelona, centrado en un enfoque crítico de la reforma de la institucionalidad psiquiátrica en Chile. Esa tesis doctoral del año 2010 (‘Intervención Social en Salud Mental y Psiquiatría en Chile: una aproximación desde las interfases de la gubernamentalidad’) le abrió el camino para profundizar en el análisis de cómo funcionan en Chile los dispositivos de atención, bajo qué políticas y con qué lógicas. Surgió así su proyecto Fondecyt de Iniciación: ‘Tecnologías de Intervención y Procesos de Subjetivación en Tratamiento y Rehabilitación por Consumo de Sustancias en Los Ríos’, que dio origen a tres artículos científicos.

“Me interesó el tema, porque en el caso chileno, a diferencia de otros países, toda la política de tratamiento por consumo problemático no depende directamente de salud, sino del Ministerio del Interior. Y luego, porque antes de estos dispositivos específicos que aparecen con esta ley, en Chile prácticamente no existían alternativas de tratamiento para el consumo problemático de sustancias”, cuenta la investigadora.

Lo llamativo es que en su investigación la Dra. Carrasco no encontró ningún dato ni cifra acerca de resultados de las intervenciones, sino sólo cantidad de atenciones realizadas por parte de los servicios externalizados, a cargo de ONG´s.

“El sistema de licitaciones es absolutamente iatrogénico, porque se pierde completamente de vista el objetivo. Los interventores sólo piensan en rendirle cuentas al sistema y éste, a su vez, sólo necesita que les rindan cuentas. ¿Y quién se encarga de ver los efectos reales de las intervenciones? Estamos midiendo alcances, pero no impactos”.

Esto, concluye la Dra. Jimena Carrasco, son pruebas concretas de que en Chile “la política no conversa con las investigaciones”.

A partir de evidenciar la falta de investigación en el contexto nacional en estos temas, desde 2022, la Dra. Carrasco dirige el programa de magister en Inclusión Social de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UACh, orientado a entregar destrezas para la investigación a profesionales que se interesen por procesos y condiciones que favorecen la inclusión y la exclusión de personas y grupos en distintos ámbitos tales como salud, educación, desarrollo social y entre otras.

Inteligencia Artificial: nuevas oportunidades y grandes desafíos para la infancia y adolescencia

La irrupción de tecnologías de avanzada en la vida diaria presenta ventajas, pero también desafíos y riesgos. El Dr. Lionel Brossi, investigador adjunto del Núcleo Milenio Imhay estudia el impacto de estas herramientas en la infancia y la adolescencia, las brechas de acceso y cómo encontrar un equilibrio de manera ética.

«Lo que realmente necesitamos es ayudar a las personas a usar de manera provechosa y ética las tecnologías, comprender los desafíos y enseñarles cómo gestionar los riesgos», indica el Dr. Lionel Brossi.

El periodista, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile e investigador adjunto de Imhay, Dr. Lionel Brossi, es un estudioso de las tecnologías digitales y de su impacto en la comunidad. Y justamente, uno de los temas controvertidos que han surgido en el último tiempo dice relación con el nivel de desarrollo que están alcanzado las nuevas tecnologías y cómo usarlas sin generar daño.

La Inteligencia Artificial Generativa es un ejemplo, destaca de entrada el Dr. Brossi. ¿Qué implicancias tiene un chatbot como ChatGPT, que posee un poder retórico tan convincente que puede influir en mayor medida en niños y adolescentes, adaptando su discurso, tono de voz e incluso su género para lograr mayor persuasión?, pregunta el investigador.

“El poder de persuasión que tienen estos sistemas es sorprendente y plantea importantes interrogantes. Son tecnologías que se lanzan con grandes expectativas, pero cuyos efectos a largo plazo todavía estamos comprendiendo. Un ejemplo relevante es su potencial impacto en la salud mental: si un adolescente con ideación suicida consulta a un sistema de inteligencia artificial generativa, ¿está este lo suficientemente preparado para ofrecer una respuesta adecuada, brindar apoyo y derivarlo a un profesional? Con cada avance tecnológico surgen nuevas oportunidades, pero también retos que debemos abordar con cuidado.”.

De hecho, en una de sus últimas investigaciones, donde colaboró con profesionales de la Universidad de Waseda, Japón, Lionel Brossi exploró la opinión y perspectiva que una treintena de adolescentes chilenos tenían sobre cómo van a funcionar los robots y la IA en el año 2050. Y si bien los entrevistados creen que la tecnología puede ayudar a resolver problemas como las catástrofes climáticas, sorprendentemente lo que más les importaba era otro aspecto.

“Los niños y niñas chilenos expresaron gran preocupación por la ética del cuidado, particularmente en profesiones como la enfermería, la psicología e incluso la docencia. Señalaron que la empatía y la comunicación humana, esenciales en estas áreas, podrían perderse si son mediadas por robots o tecnología. Este fue un aspecto destacado en comparación con otros países participantes en la investigación.”.

Inteligencia Artificial y Derechos de NNA

Gracias a un postdoctorado que realizó en Harvard en 2017, Lionel Brossi se acercó al campo de la Inteligencia Artificial y la Ética, específicamente IA e inclusión social, y desde ese entonces a desarrollado investigaciones, asesorías y formación relacionada al tema.

De hecho, al regresar al país creó el Núcleo de Investigación en Inteligencia Artificial y Sociedad en la Facultad de Comunicación e Imagen de la U. de Chile, junto a la profesora Ana María Castillo, donde desarrollan investigación e intervenciones junto a un consorcio de organizaciones internacionales. En este contexto, el Dr. Brossi participó, por encargo del gobierno, en unas consultas que se hicieron con niños y niñas a lo largo de todo Chile como insumo para la Estrategia de IA que se busca implementar en el país. También prestó asesoría para elaborar el marco ético de IA en Colombia, donde pusieron especial foco en un principio dedicado a los derechos de niños, niñas y adolescentes en relación a Inteligencia Artificial y las tecnologías.

“Podemos hablar de derechos humanos en términos generales, pero resulta que los desafíos de niños y niñas son otros. Actualmente, la Inteligencia Artificial Generativa plantea un desafío crítico en términos de seguridad infantil y adolescente. Un ejemplo alarmante es la creación de imágenes de abuso generadas por IA, lo cual tiene serias implicancias en el mundo real. Este tipo de contenido está proliferando en internet, lo que no solo es profundamente perjudicial, sino que además facilita su uso por parte de depredadores. Esto evidencia cómo constantemente emergen nuevos retos que requieren una atención y respuesta urgente», explica el investigador.

Gracias a su experiencia en comunicación y redes digitales, Lionel Brossi fue invitado a colaborar con el Núcleo Milenio Imhay. Su primer proyecto fue un programa para alfabetizar, informar y asesorar a adolescentes en temas de depresión. Luego participó en el diseño de la campaña #VamosJuntxs para la prevención del suicidio, que logró incrementar en 400% los contactos al chat de la Fundación Todo Mejora, muy por encima de los resultados de otras plataformas de ayuda telefónica.

“Esto está relacionado con los hábitos de los jóvenes de hoy, que prefieren en algunos casos chatear en lugar de hacer llamadas telefónicas. Además, cuando se trata de temas delicados, como la sexualidad o dudas personales, suelen sentirse más cómodos consultando por chat en lugar de hacerlo por teléfono, ya que escribir les permite superar la vergüenza que les genera hablar directamente.”.

Alfabetización y acompañamiento

En 2023 el Dr. Brossi participó en la Comisión contra la Desinformación que se estableció en Chile, donde aportó con su experiencia en el tema de Inteligencia Artificial Generativa. En la instancia se discutió cómo ésta puede incidir en escalar la desinformación, y también -de manera virtuosa- en cómo las tecnologías pueden ayudar a detectarla.

El investigador también formó parte de la Misión de Expertos en Inteligencia Artificial convocada por el anterior presidente de Colombia para diseñar una hoja de ruta para su país. Allí, Lionel Brossi estuvo a cargo del área de Educación y Alfabetización en IA.

Éste es justamente uno de los campos donde se perciben las mayores falencias al aplicar políticas públicas en herramientas tecnológicas de uso masivo, explica el investigador de Imhay.

“Muchos gobiernos, al implementar programas de ciudadanía o alfabetización digital, se han enfocado principalmente en aspectos técnicos. Hace algunos años, por ejemplo, las políticas se centraban en enseñar ofimática, como el uso de Word, Excel o PowerPoint. Si bien estas habilidades son útiles, no constituyen en sí mismas alfabetización digital. La verdadera alfabetización digital implica dotar a las personas de herramientas no solo para utilizar la tecnología de manera productiva, sino también para abordarla de forma crítica. Esto significa ser conscientes de los riesgos, como por ejemplo el cyberbullying, de tener la capacidad de distinguir entre información veraz y desinformación, de contenidos generados por humanos y por IA, así como comprender la importancia de la privacidad y la seguridad de los datos, entre otros elementos”.

En ese sentido, la penetración de las tecnologías digitales plantea desafíos concretos cuando se trata de niños/as, adolescentes y jóvenes. Su presencia cultural es de tal magnitud que ya forman parte del escenario doméstico, y es ineludible conectarse a las redes sociales y exponerse a sus contenidos.

“En el mundo que les tocará vivir, y que ya estamos empezando a ver, la Inteligencia Artificial será mucho más omnipresente y estará conectada en todos los ámbitos de la vida. Quienes no cuenten con una alfabetización adecuada para protegerse de estos sistemas y utilizarlos de manera productiva, estarán en clara desventaja, tanto a nivel social como en términos de oportunidades. Por eso, mi visión se basa en el uso responsable con acompañamiento, no en una prohibición estricta. A lo largo de la historia, las prohibiciones tecnológicas han demostrado ser ineficaces. Lo que realmente necesitamos es ayudar a las personas a usar de manera provechosa y ética las tecnologías, comprender los desafíos y enseñarles cómo gestionar los riesgos”, plantea el investigador de Imhay.

Faltan especialistas para TOC, trastornos alimentarios y otros cuadros complejos

Una formación académica desactualizada y una baja proporción de personas con estudios adicionales en estos temas serían algunas causas, según diversos expertos. A esto se suma que la mayoría se concentra en el sector privado. Sobre este tema fueron consultados por El Mercurio, los investigadores del Núcleo Milenio Imhay, Dr. Álvaro Jiménez y Dr. Alvaro Vergés.

‘Muchos pacientes en Chile con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) no están recibiendo el tratamiento adecuado, están recibiendo enfoques terapéuticos que se ha comprobado que no son eficaces para este cuadro’, asegura Tomás Miño, psicólogo clínico y especialista en terapia cognitivo-conductual por la U. de Harvard.

Lo que describe Miño resume una realidad que afecta también a pacientes con otros tipos de trastornos severos y que es preocupante, aseguran múltiples especialistas locales en salud mental.

Según explican, si bien en Chile hay déficit de profesionales del área de la salud mental en general, tanto psicólogos como psiquiatras, la falta es aún más evidente cuando se trata de profesionales que puedan tratar cuadros severos, como esquizofrenia, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria (TCA) o trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

Basado en evidencia

En el caso específico de esta enfermedad, Miño dice: ‘Somos muy pocos los especialistas que estamos formados en terapia cognitivo-conductual, por ejemplo (uno de los tratamientos más recomendados para el TOC), y en técnicas específicas basadas en evidencia, lo que limita el acceso a tratamientos adecuados’.

Daniela Gómez, psiquiatra y presidenta de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (Sonepsyn), confirma la problemática: ‘Es tanto así, que en el último tiempo médicos generales o de familia se han especializado en salud mental para poder cubrir esa necesidad’.

Gómez coincide en que si bien el déficit es general, algunas áreas presentan mayor escasez, como los trastornos alimentarios. ‘Efectivamente, los psiquiatras estamos atendiendo a esos pacientes más complejos que realmente requieren una atención más especializada’.

Justamente, con base en esa preocupación, es que la semana pasada Sonepsyn lanzó las primeras recomendaciones clínicas para el diagnóstico y tratamiento de la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, dirigida a médicos y profesionales no especialistas, con la finalidad de que tengan más herramientas para diagnosticar y tratar estos cuadros (disponibles aquí: https://shorturl.at/SPocU).

‘Cuando yo comencé en trastorno alimentario en Chile, había no más de 10 especialistas. Ahora somos unos 250, pero aún así somos muy pocos para cubrir todo el país’, asegura Gómez.

Alex Behn, académico de la Escuela de Psicología de la UC y director de Investigación del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (Midap), señala que Chile, como otros países de la región, tiene un sistema de atención escalonado, ‘en el cual los pacientes primero reciben atención generalista (primaria) y luego, si es necesario, avanzan hacia servicios especializados. En el caso de problemas de salud mental más serios, como los trastornos de conducta alimentaria o de la personalidad, son muy pocos los servicios que tienen esa especialidad’.

De acuerdo con Behn, si bien hoy existen buenos tratamientos para algunos trastornos severos, como el trastorno límite de la personalidad, estos son ‘muy sofisticados, requieren de mayor especialización y han sido típicamente más complejos de implementar en servicios públicos’.

Un problema adicional es la concentración de especialistas en el sector privado, donde ‘no más del 30% de la población accede’, apunta Álvaro Jiménez, psicólogo e investigador del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), quien investiga al respecto.

‘Además, la mayoría de los especialistas, sobre todo aquellos con subespecialidades, se encuentran en Santiago’, agrega.

Pero incluso en el mundo privado se percibe el déficit. ‘En el sector privado somos muy pocos, es más caro e igual es difícil encontrar horas’, afirma Miño.

La falta de herramientas para evaluar correctamente los trastornos de salud mental severos hace que las personas se demoren más en encontrar tratamiento o nunca lleguen a acceder a él, según advierte Álvaro Vergés, académico de la Escuela de Psicología de la U. de los Andes e investigador del Núcleo Milenio Imhay.

‘Esto tiene un impacto significativo en la calidad de vida, ya que la trayectoria vital termina siendo muchísimo peor de lo que habría sido si se hubiese hallado tratamiento adecuado a tiempo’, explica.

En el caso del TOC, dice Miño, ‘es alarmante, con un promedio actual de 14 a 17 años para que las personas encuentren la asistencia profesional que requieren’.

En las universidades

Pero ¿por qué faltan especialistas? Los entrevistados señalan varios factores. Behn comenta que muchas universidades chilenas ‘siguen entrenando a los estudiantes en teorías psicológicas muy antiguas’, lo que contribuye a que los profesionales egresen con herramientas poco aplicables en el contexto clínico actual.

Jiménez opina en la misma línea. ‘En gran parte de las facultades de la carrera de psicología tienen una formación que es genérica (…). Por lo tanto, lo que se puede ofrecer en términos de psicología clínica son competencias básicas’, dice el experto.

Y agrega: ‘Yo creo que la formación de pregrado requiere un nivel de especialización, una mayor profundización para poder tratar a este tipo de pacientes’.

Lee el artículo completo AQUÍ

Convocatoria a profesionales de la salud para realizar pasantía de investigación en Postvención del Suicidio

Este llamado, enmarcado dentro de un proyecto FONIS, está dirigido a profesionales que trabajen en la red de salud pública de las regiones Metropolitana, Maule y Los Lagos. especialmente aquellos que se desempeñen en la Atención Primaria de Salud.

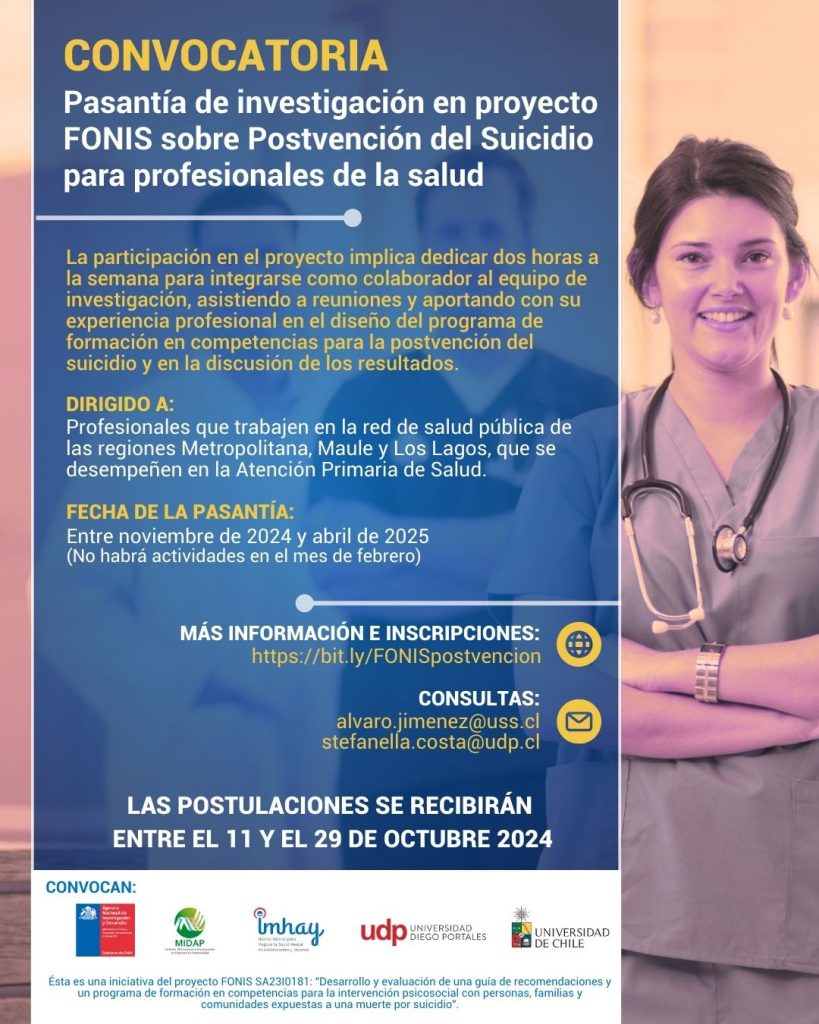

El Núcleo Milenio Imhay junto a instituciones de educación superior y centros de investigación invitan a profesionales de la salud a participar en una pasantía de investigación en el marco del proyecto FONIS SA23I0181: «Desarrollo y evaluación de una guía de recomendaciones y un programa de formación en competencias para la intervención psicosocial con personas, familias y comunidades expuestas a una muerte por suicidio».

El Núcleo Milenio Imhay junto a instituciones de educación superior y centros de investigación invitan a profesionales de la salud a participar en una pasantía de investigación en el marco del proyecto FONIS SA23I0181: «Desarrollo y evaluación de una guía de recomendaciones y un programa de formación en competencias para la intervención psicosocial con personas, familias y comunidades expuestas a una muerte por suicidio».

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una guía de recomendaciones y un programa de formación en competencias para la postvención del suicidio. El propósito del programa de formación es capacitar a los profesionales de la salud para realizar intervenciones de postvención efectivas y culturalmente adaptadas con personas, familias y comunidades afectadas por el suicidio. De esta manera, se espera contribuir a la reducción de las brechas en el manejo de crisis relacionadas con muertes por suicidio.

La participación en el proyecto implica dedicar dos horas a la semana para integrarse como colaborador al equipo de investigación, asistiendo a reuniones y aportando con su experiencia profesional en el diseño del programa de formación y en la discusión de los resultados. La pasantía se llevará a cabo entre noviembre de 2024 y abril de 2025 (no habrá actividades durante febrero).

Esta colaboración brindará experiencia en investigación y será certificada por el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP) y el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes (Imhay).

Los/las profesionales interesados/as en postular deben completar este formulario, adjuntando su CV y una carta de declaración de intereses, de máximo 500 palabras (formato PDF).

POSTULACIONES:

Entre el 11 y 29 de octubre

CONSULTAS:

alvaro.jimenez@uss.cl

stefanella.costa@udp.cl

Expertos analizan factores que inciden en alta violencia escolar

Según cifras de la Superintendencia de Educación, al segundo trimestre del 2024, se han presentado 39 denuncias por maltrato entre estudiantes. Para lograr entender el actuar de la juventud el diario El Mercurio de Antofagasta conversó con expertos, entre ellos la directora del Núcleo Milenio Imhay, quienes dieron a conocer cuatro factores que explicarían el actuar violento de los estudiantes.

Las peleas escolares han marcado la tónica de la agenda de educación, durante este 2024. Los constantes videos que circulan en redes sociales sobre hechos de violencia que involucran a adolescentes e incluso apoderados, se han masificado, poniendo especial atención de las autoridades y sostenedores de colegios ante el fenómeno.

Pero, ¿qué está ocurriendo realmente con los jóvenes? Para lograr entender el actuar de la juventud antofagastina, El Mercurio de Antofagasta con- versó con expertos, quienes dieron a conocer cuatro factores que explicarían el actuar violento de los estudiantes.

Habilidades Sociales

La doctora Vania Martínez, psiquiatra infantil y de la adolescencia, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay, reconoció una importante relación entre los efectos de la pandemia, periodos sin clases, entorno social del niño y el desarrollo infanto-juvenil.

La especialista señaló que tras dos años de falta de relacionamiento, existió un “menor desarrollo de habilidades sociales, de cómo interactuar, cómo resolverlos conflictos y mucho ha estado mediado a través de las redes sociales y de modelos que han recibido a través de películas, en las que, en general, los conflictos son resueltos de forma violenta”, señaló.

“No ven modelos que sean pacíficos de resolución de conflictos también entre personas adultas porque probablemente en sus barrios o incluso dentro de su familia puede haber este tipo de manifestaciones de violencia para resolver problemas”, agregó la psiquiatra.

Rol de las Escuelas

En este contexto, la escuela se posiciona como un estamento fundamental en el relacionamiento de los estudiantes, pero también en la enseñanza de habilidades sociales.

“Los jóvenes asisten a los establecimientos educacionales y pasan altas horas es un lugar donde no solo se debieran enseñar materias y ramos tradicionales, sino también habilidades de desarrollo emocional, de cómo gestionar mejor las emociones y cómo resolver estos conflictos”, aseguró.

Para Diego Portilla, doctor en Psicología y académico carrera Psicología UST, factores locales como el formato de trabajo por turnos de los padres, además del entorno o la desigualdad en la que vive la familia, son parte importante en la manera de actuar del NNAS.

“Es necesario enfatizar que el crecer en un contexto violento no necesariamente hace que el adolescente actúe violentamente, no obstante, sí pudiera aumentar el malestar emocional y las desregulaciones en este ámbito. Más si se suman otros factores, como las inequidades a nivel social, a nivel económico, de salud, de educación, factores que inciden en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y sus familias”.

Lee la nota completa AQUÍ

Programa Sana Mente de CNN Chile destaca el taller «Naturaleza urbana y bienestar» realizado por Imhay

En su última edición, el programa Sana Mente de CNN Chile destacó el taller «Naturaleza y bienestar: Conecta tus sentidos», iniciativa llevada adelante por el Núcleo Milenio Imhay en alianza con el Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) de la Universidad de Chile y desarrollada en el Museo Interactivo Mirador (MIM).

Esta actividad apuntó a visibilizar que el contacto y conexión con la naturaleza es capaz de fomentar un mayor bienestar en adolescentes y jóvenes, tal como lo ha demostrado la evidencia científica nacional e internacional.

El taller, donde participaron estudiantes del Instituto Nacional de Santiago, Colegio Alberto Blest Gana de San Ramón, Colegio María Elena de La Florida y Colegio Marista Marcelino Champagnat de La Pintana, buscó generar un espacio para que los jóvenes reconocieran y experimentaran la naturaleza urbana a través del uso de los sentidos, con el objetivo de promover la reflexión y el vínculo con la biodiversidad urbana como un elemento clave para el bienestar individual, colectivo y ecosistémico.

La actividad se realizó gracias al financiamiento de la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de su programa de Proyección al Medio Externo.

Ve el video a continuación:

Programa Jóvenes Embajadores + Estudio OLA: el arte comunitario como recurso terapéutico para mejorar la salud mental juvenil

Organizado por el Núcleo Milenio Imhay y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, en octubre se proyectará en el Centro Cultural CEINA un documental que da cuenta de un novedoso estudio multinacional que observó durante dos años el impacto de talleres de teatro, música y creatividad artística en el bienestar de jóvenes sudamericanos.

Durante más de tres décadas, el profesor Paul Heritage ha creado proyectos culturales como una investigación del poder de las artes en el cambio social. En la actualidad, es director artístico del People’s Palace Project.

“Ésta no es una intervención, sino que estamos aprendiendo de ellos y de los recursos que utilizan para su recuperación”, aclara de entrada el profesor Paul Heritage, director de People’s Palace Projects, un centro de investigación en artes y justicia social responsable por el Programa Jóvenes Embajadores, e investigador de la Queen Mary University of London, institución coordinadora del Estudio OLA.

Se trata de una iniciativa para ayudar a mejorar la salud mental de jóvenes de latinoamérica mediante un estudio innovador. En colaboración con diversas universidades y organizaciones comunitarias artísticas en Bogotá, Lima y Buenos Aires, el estudio reclutó a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años para hacerles un seguimiento de dos años y observar quiénes mejoraban sus niveles de depresión o ansiedad, y gracias a qué elementos en común.

“La participación en procesos creativos, ya sea teatro, música o danza, creemos que es importante para la resiliencia y la recuperación de los jóvenes. Esta investigación nos permite ver cómo es de importante y mostrarlo. Pero también estamos utilizando las artes para poder hablar con los jóvenes y aprender de ellos a través de otras formas de expresión”, explica el profesor Heritage.

Nuevas formas de abordar la salud mental de la juventud

Es justamente ese proceso de construcción de una obra artística y las interrelaciones que se producen lo que llevó a idear el programa de Jóvenes Embajadores en conjunto al Estudio OLA. En su búsqueda por comprender los recursos que ayudan la salud mental de los jóvenes, el profesor de psiquiatría de la Queen Mary University of London, Stefan Priebe, junto a colegas de Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad Cayetano Heredia (Perú) y Universidad de Buenos Aires (Argentina), desarrollaron una idea e incluyeron al profesor Heritage para desarrollar el programa de Jóvenes Embajadores.

En Lima, Perú, el teatro La Plaza junto a los jóvenes embajadores montaron la obra teatral «Gris», obra que recoge los hallazgos del estudio OLA.

“Me invitó a pensar en alguna forma en la cual las organizaciones artísticas pudieran permitirnos aprender de los propios jóvenes de una mejor manera, porque si no habría personas haciéndoles preguntas a través de cuestionarios o focus groups, muy en el estilo estándar. Creo que, a través de estos años las artes nos han ayudado a conversar con los jóvenes de una forma distinta pero, además, a que participen en la investigación y a que hablen con su pares”.

Dentro del proyecto, un grupo de jóvenes en Lima montó una pequeña obra teatral; en Buenos Aires se hicieron talleres interactivos; y en Bogotá, se organizó un concierto. Los procesos de creación, dice el profesor Heritage, son la clave de todo.

“Un joven puede tocar un violín y sentir algo a través de la bonita melodía pero, en realidad, lo que importa es el proceso. Salir de la casa, ir al ensayo de orquesta, encontrarse con otros jóvenes, tocar el violín, sentirlo en su cuerpo, ver el placer que provoca en los demás, experimentar la tensión, la ansiedad antes de la presentación, tocar en público, sentir los aplausos de la gente. Todo eso es una afirmación de la identidad. Así que no es ni la melodía ni Tchaikovsky lo que cura. Es el acto completo de hacer todo eso”.

Todo ese proceso, desarrollado por People’s Palace Projects en conjunto con la Fundación Crear Vale La Pena (Buenos Aires), Fundación Nacional Batuta y Fundación Artística (Bogotá) y el Teatro La Plaza (Lima), junto a nueve jóvenes embajadores en estos países, ha sido registrado en a través de un documental que el próximo 16 de octubre va a ser exhibido en el Centro Cultural CEINA, durante un conversatorio sobre de salud mental, organizado por el Núcleo Milenio Imhay.

Resultados y aprendizajes

El evento organizado por Imhay, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, incluirá la exhibición del registro audiovisual realizado durante el taller «Naturaleza urbana y bienestar: Conecta tus sentidos».

“El proyecto OLA lo conocimos cuando recién comenzó hace un par de años, a través de nuestro investigador senior, Dr. Ricardo Araya, quien es parte del equipo de investigación”, explica la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez. “El estudio consideraba tres países latinoamericanos, y pese a que Chile no estuvo involucrado, al profesor Stefan Priebe, de la Queen Mary University of London, le pareció interesante ver si nuestro país podía sumarse de alguna manera. Finalmente la colaboración se dio en esta etapa final, que es la divulgación de un producto audiovisual que sintetiza el trabajo en las tres capitales latinoamericanas”, comenta.

La actividad, explica la académica, “consiste en la presentación de productos audiovisuales, tanto del proyecto OLA como de un taller que Imhay realizó en el MIM con estudiantes de distintos colegios de la Región Metropolitana y que fue financiado por los fondos de Proyectos al Medio Externo de la Iniciativa Científica Milenio. Además, realizaremos un conversatorio en el cual van a ser protagonistas nuestros jóvenes embajadores de la salud mental”, explica la Dra. Martínez.

Y agrega que “A nosotros nos pareció importante también incluir nuestro trabajo reciente, que va en la misma línea, que es fomentar el bienestar de adolescentes y jóvenes a través de iniciativas diferentes a las tradicionales. En el caso de los otros países, son técnicas por el lado artístico y, en nuestro caso, un taller que promovió el contacto de los jóvenes con la naturaleza urbana para fomentar su bienestar”.

El Estudio OLA ha recogido información para más de veinte artículos científicos que van a publicarse de aquí a marzo próximo, aparte de los muchos otros que vendrán después. El resumen de esta experiencia, según opinión del profesor Paul Heritage, es que no hay solución a los problemas de salud mental de los jóvenes sin su participación.

“Ése es el principal aprendizaje y también que ellos son capaces de asumir esa responsabilidad. La investigación también muestra que los jóvenes son fuertes, capaces de recuperarse y que pueden ser saludables. Pero como sociedad tenemos que pensar qué más podemos hacer para que sea más segura para ellos”.

El Núcleo Milenio Imhay invita a participar en estudio que explorará el comportamiento suicida masculino

Iniciativa internacional busca comprender mejor los factores de riesgo y recuperación de hombres que han experimentado ideación o intento suicida, con el objetivo de desarrollar intervenciones culturalmente adaptadas y más efectivas para reducir las tasas de suicidio en este grupo de la población.

El Dr. Álvaro Jiménez, investigador del Núcleo Milenio Imhay y académico de la Universidad San Sebastián lidera el estudio en nuestro país.

El suicidio es una de las principales causas de muerte entre hombres menores de 50 años a nivel global. En Chile, la tasa de suicidios en hombres es cuatro veces mayor que en mujeres, especialmente en el grupo de 30 a 49 años. Esta disparidad se atribuye a factores como los métodos de suicidio, el abuso de sustancias y las normas culturales de masculinidad que dificultan la búsqueda de ayuda.

A pesar de la urgente necesidad de mejorar las estrategias de prevención, existen vacíos importantes en el conocimiento sobre el suicidio masculino y las acciones más efectivas para su prevención. Es en este contexto que surge el proyecto “Del aislamiento a la conexión: explorando factores de riesgo y de recuperación del comportamiento suicida masculino”, liderado por el investigador de Imhay y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Jiménez.

“Dada la magnitud y persistencia de las tasas de suicidio masculino, es urgente realizar más investigaciones sobre las causas subyacentes y posibles estrategias de intervención. Ampliar la base de evidencia es fundamental para guiar los esfuerzos futuros en la prevención y tratamiento del suicidio masculino”, indica el Dr. Álvaro Jiménez

En el estudio participa un equipo internacional compuesto por Susanna Bennett y Rory O’Connor, ambos del Suicidal Behaviour Research Laboratory de la University of Glasgow; Vania Martínez, directora de Imhay y académica de la Universidad de Chile; Gonzalo Dávalos, académico de la Universidad San Sebastián, e investigadores de diversos países.

La primera etapa del proyecto contempla una consulta pública, mediante una breve encuesta online, dirigida a hombres que hayan experimentado ideación o intento suicida. El objetivo de esta consulta es identificar factores que influyen en el riesgo de suicidio masculino y recoger las perspectivas de hombres con antecedentes de ideación suicida que permitan diseñar preguntas relevantes, sugerir métodos de reclutamiento y decidir cómo compartir los hallazgos con el público, con el fin de contribuir al diseño de una propuesta internacional de investigación sobre el suicidio masculino.

“Los resultados de esta consulta se integrarán en una propuesta de investigación internacional que examinará el suicidio masculino en diversas culturas, incluyendo Australia, Chile, Ghana, India y el Reino Unido, con miras a desarrollar intervenciones culturalmente adaptadas y más efectivas para reducir las tasas de suicidio masculino”, comenta el Dr. Jiménez.

Los requisitos para participar en esta consulta son:

1) Tener al menos 18 años.

2) Haber experimentado ideación suicida o haber intentado suicidarse en algún momento de su vida.

Si necesitas más información, contacta al investigador principal por correo electrónico: alvaro.jimenez@uss.cl

Cuidando la salud de forma integral: El desafío es prevenir

Los estados mentales de alto riesgo o EMAR, son una serie de comportamientos y pensamientos erráticos –en lo perceptivo, cognitivo y/o socioemocional- que se dan en un periodo específico del desarrollo de una persona, generalmente en la adolescencia, y podrían ser indicativos del inicio de una psicopatología de mayor gravedad.

Dr. Pablo Gaspar, director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, fundador de la Red Nacional de Estados Mentales de Alto Riesgo, Red EMAR-Chile e investigador principal del Núcleo Milenio Imhay.

“Son una voz de alerta”, dice el doctor Pablo Gaspar, director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, fundador de la Red Nacional de Estados Mentales de Alto Riesgo, Red EMAR-Chile, e investigador principal del Núcleo Milenio Imhay, quien cuenta con una experiencia de investigación de larga data en el ámbito de las psicosis y, especialmente, en esquizofrenia. Al ser una voz de alerta, agrega, “prevenir su evolución es altamente costo efectivo, porque cuando se disminuye el riesgo de transición a trastornos graves de salud mental se favorece que la persona mantenga o recupere sus habilidades cognitivas, sociales y afectivas, lo que beneficia también a todo su entorno y a la salud pública”.

El aislamiento, el retraimiento y la depresión parecen ser características propias y habituales de la adolescencia, “pero en un joven normal por lo general son cuadros autolimitados; es decir, duran un tiempo y se pasan solos”, explica el doctor Gaspar. “Pero antes de la aparición “florida” del cuadro clínico de la esquizofrenia transcurren meses o años en que la persona tiene síntomas que son inespecíficos y que denominamos síntomas psicóticos subumbrales, que son leves y que, aunque se parecen a los depresivos tienen una característica distinta: provocan una incapacidad en la persona de tener un motor vital hacia adelante, de forma severa y persistente”.

Otro de estos síntomas inespecíficos es que “estando dentro de nuestra realidad, ellos ven o escuchan las cosas distintas; cambia la forma de los objetos o la manera en que perciben a otra persona, por ejemplo. Para ellos el mundo es mucho más hostil, son muy autorreferentes, piensan que todos los juzgan; ahora, esto también ocurre en quienes luego son diagnosticados como parte del espectro autista o con trastorno límite de la personalidad. Por eso, cuando hablamos de prevención no es solamente de esquizofrenia, sino que de enfermedades psiquiátricas severas. No es que haya un síntoma específico único detrás de la esquizofrenia, sino que es un conjunto de ellos, un síndrome inespecífico que provoca disfuncionalidad a la persona”.

Y cuando ya este cuadro da pie a la disfuncionalidad “es que llegamos al concepto de Estados Mentales de Alto Riesgo, que se basa en dos elementos: la presencia de estos síntomas subumbrales de distinto tipo, ya sea ansiosos, depresivos y/o psicóticos, y que llevan a que la persona o su familia pidan ayuda. Ellos o quienes los rodean se dan cuenta de que no es el mismo, que no tiene las conductas que tenía antes como niño, a diferencia de lo que pueden ser las crisis de adolescencia, que generalmente pasan y son autolimitadas, no generan disfuncionalidad y retornan al nivel basal”.

¿Cómo prevenir?

El “Manual psicoeducativo para comprender los estados mentales de riesgo”, fue creado en conjunto por investigadores del Psiquislab e Imhay. Está dirigido a jóvenes y su descarga está disponible de manera gratuita.

Al ser un síndrome, dice el doctor Gaspar, las primeras intervenciones no necesariamente son farmacológicas. “Lo que pasa es que quienes tienen este grupo de síntomas inespecíficos derivan en tres posibles trayectorias. La primera es una remisión en el corto plazo; aproximadamente un 30% del total de estas personas sigue con una vida normal sin que vuelva a aparecer ningún problema. Por lo general son quienes tienen síntomas más leves, sin vulnerabilidad familiar y no han tenido una historia de alteraciones psicosociales graves; es decir, puede que tengan una vulnerabilidad biológica frente a este síndrome, pero no desarrollan el cuadro”.

Un segundo grupo, conformado también por un tercio de los individuos que han presentado EMAR, son personas en las que persisten estos síntomas, “pero no necesariamente caen en un cuadro psiquiátrico severo y continúan con una vida normal; solo algunas de ellas presentan disfuncionalidad y hay que tratarlas”. Así, quienes desarrollan una psicopatología grave -esquizofrenia, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad- son el tercer grupo, representando un porcentaje menor del total que ha pasado por estados mentales de alto riesgo. “Todo el resto, es decir entre el 60% y 70%, lo más probable es que no va a necesitar fármacos, sino que más bien apoyo mediante sicoeducación, soporte familiar y una buena prevención de problemas sicosociales mediante apoyo escolar y disminución del estrés académico, entre otras cosas. Hoy en Chile están pasando hechos relevantes que provocan mucho estrés, entonces ese es el foco primario de toda la prevención, y que es transversal para muchas otras enfermedades en el ámbito de la salud mental”.

Así, explica el doctor Gaspar, “hay intervenciones que se podrían calificar de leves pero que son bien importantes, como por ejemplo el acceso responsable a redes sociales, la buena comunicación de conductas y emociones a familiares o al equipo clínico. Y llevar estilos de vida saludable: alimentación sana, ejercicio físico, un buen dormir, no caer en consumo de sustancias problemáticas, en conductas problemáticas del ámbito sexual. Todo esto lo tenemos en un manual psicoeducativo dirigido a los jóvenes y creado con el equipo del Núcleo Milenio Imhay, abierto al público y que se ocupa en distintas regiones del país y en Latinoamérica”.

Luego, las intervenciones psicoterapéuticas pueden ser de gran utilidad en la fase de estados mentales de alto riesgo, “porque la persona, al darse cuenta de que necesita ayuda, es más susceptible a tener buen resultado conversando con su terapeuta, quien puede orientarlo para que disminuya su estrés, ansiedad y dándole incluso alternativas del pensamiento, lo que lo puede llevar a bajar mucho la sintomatología”.

Y, en tercer lugar, el uso de neuroprotectores y fármacos es esencial cuando la situación se agrava. “Muchos de los pacientes que tienen un buen tratamiento de las comorbilidades, cuando bajan las conductas de riesgo y podemos conversar durante sus cuadros anímicos, sus síntomas psicóticos se reducen. Por eso es que no hay que solamente tratar los síntomas psicóticos con fármacos, pero esa es una cultura que en Chile no la tenemos. Hay que preguntarse cuál es el objetivo de dar ese medicamento: si hay riesgo de autoagresión, por supuesto; si el paciente tiene ideas de fuga o criterios de hospitalización, también, pero si el objetivo es prevenir la psicosis, en esta etapa que describo el antipsicótico a dosis altas no tiene ninguna importancia”.

Por ello, sentencia, los avances en prevención es uno de los desafíos más importantes en la investigación en psicosis a nivel mundial, porque “es costo-efectiva y es transversal a múltiples enfermedades de salud mental, permitiendo lograr avances con psicoeducación e intervenciones no farmacológicas, para poder disminuir o retrasar el desarrollo y el establecimiento de enfermedades psiquiátricas severas y graves”.

¿En términos de políticas públicas usted considera que como país tenemos las herramientas para hacer esa prevención?

Definitivamente sí. En este tema llevamos la delantera en Latinoamérica por lejos, no solamente al tener cobertura GES para esquizofrenia, sino que al ofrecer a la población programas del tipo Chile Crece Contigo, que apuntan a una prevención a lo largo del desarrollo de la persona, desde el positivismo, permitiendo fomentar estilos de vida saludables. Además, desde el año 2018 contamos con la Red EMAR-Chile que ahora se ha ampliado a todo el continente y mediante la cual estamos capacitando y desarrollando investigación. Y desde el 2019 se incorporó en el sistema de atención primaria un screening, una entrevista auto aplicada breve, que detecta algunos síntomas psicóticos subumbrales para poder hacer derivación temprana a especialista.

“¿Cuál es mi perspectiva respecto a la prevención? Debiéramos llegar a comunidades a las que no estamos accediendo hoy, las sexodiversidades y las minorías de cualquier ámbito, que también pueden tener cuadros psiquiátricos o sicóticos severos; es importante generar políticas en este sentido. Y lo segundo que veo en el largo plazo es ir hacia la atención iniciando el ciclo de vida de un individuo, desde el embarazo y parto. Tenemos que generar políticas en relación a cómo cuidamos ese momento del apego primario; esa perspectiva nos ayudaría mucho en el ciclo vital de una persona a prevenir enfermedades severas en la adultez”, finaliza el doctor Gaspar.

DESCARGA EL MANUAL PSICOEDUCATIVO AQUÍ

Fuente: Cecilia Valenzuela, comunicaciones Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Más de 100 estudiantes participaron de talleres en la naturaleza para promover una buena salud mental

Iniciativa del Núcleo Milenio Imhay desarrollada en el Museo Interactivo Mirador (MIM), apuntó a visibilizar que el contacto y conexión con la naturaleza es capaz de fomentar un mayor bienestar en adolescentes y jóvenes, tal como lo ha demostrado la evidencia científica nacional e internacional.

Estudiantes de séptimo a cuarto medio de diferentes colegios de la Región Metropolitana participaron del taller organizado por el Núcleo Milenio Imhay y llevado a cabo en el Museo Interactivo Mirador (MIM).

Con la participación de más de un centenar de alumnos de diversas comunas de la Región Metropolitana, se llevó a cabo el Taller “Naturaleza Urbana y Bienestar: Conecta tus Sentidos” en el Museo Interactivo Mirador (MIM). La iniciativa del Núcleo Milenio Imhay en alianza con el Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) de la Universidad de Chile, buscó visibilizar que el contacto y conexión con la naturaleza pueden ser un espacio accesible y capaz de promover un mayor bienestar en la juventud.

“La relación de la naturaleza con la salud mental es un área de investigación que se ha desarrollado en los últimos años y, en este sentido, Imhay ha iniciado una línea de trabajo evaluando el impacto y los efectos del contacto con la naturaleza en el bienestar de adolescentes y jóvenes. Esta actividad de proyección con medio externo, busca seguir esa línea de trabajo, entendiendo y compartiendo la experiencia subjetiva de jóvenes en contacto con la naturaleza”, destaca el Dr. Álvaro Langer Herrera, director alterno de Imhay y académico de la Universidad San Sebastián.

Según ha establecido la evidencia científica a nivel internacional y también la que está generando el Núcleo Milenio Imhay, existe una estrecha relación entre el contacto con la naturaleza y un mayor bienestar, siendo, algunos de los efectos positivos de la naturaleza en la salud mental de las personas: la reducción de los niveles de ansiedad y depresión; reducción de las hormonas del estrés; mejoramiento el estado de ánimo, el humor y la autoestima; ayudando además en la conciliación del sueño, entre otros beneficios.

El taller buscó generar un espacio para que los jóvenes reconocieran y experimentaran la naturaleza urbana a través del uso de los sentidos.

“Considerando que gran parte de la población actualmente vive en ciudades, es importante desarrollar actividades que permitan identificar y valorar la naturaleza presente en el entorno próximo sin necesariamente tener que salir de la ciudad para sentirse mejor”, indica el Dr. Langer.

De esta manera, el taller, donde participaron estudiantes del Instituto Nacional de Santiago, Colegio Alberto Blest Gana de San Ramón, Colegio María Elena de La Florida y Colegio Marista Marcelino Champagnat de La Pintana, buscó generar un espacio para que los jóvenes reconocieran y experimentaran la naturaleza urbana a través del uso de los sentidos, con el objetivo de promover la reflexión y el vínculo con la biodiversidad urbana como un elemento clave para el bienestar individual, colectivo y ecosistémico.

“Justamente, la dificultad o el desafío es esta conexión. Yo puedo estar en un espacio natural pero desatento y eso no necesariamente va a implicar que yo pueda tener esos beneficios. Por esto, la intención es que tengan estas actividades experienciales que quedan en el cuerpo como vivencia y que ellos puedan después comentar ‘tuve una experiencia donde fui a un lugar de naturaleza y me conecté con elementos importantes para mí, como una hoja de un árbol especifico, una piedra en particular y algo de estar realmente ahí me hizo sentir bien. Esto es muy importante a nivel de promoción de la salud y del bienestar para que los jóvenes sientan que es algo que está al alcance de sus manos”, puntualiza el director alterno de Imhay.

Positivas valoraciones y guía práctica

El taller «Naturaleza urbana y bienestar: Conecta tus sentidos» fue liderado por el Dr. Álvaro Langer, director alterno de Imhay y académico de la U. San Sebastián, y se realizó en conjunto con profesionales del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) de la Universidad de Chile.

En sectores urbanos existen oportunidades para favorecer la conexión con la naturaleza. El aprender a identificar, valorar y conectarse con la biodiversidad del entorno próximo, ya sea en la propia casa, plazas, parques, colegios, entre otros, se transforma en una manera fácil y accesible para favorecer un mayor bienestar.

“El taller ha sido gratificante, enriquecedor y desafiante. El bosque que existe en el MIM nos regaló espacios de mucha conexión, mostrando que en el día a día los jóvenes se pueden conectar de otra forma para ayudarse a sí mismos. Entonces, ahora ellos se llevan esto como ejercicio de que caminar a veces un poco más lento en la ciudad nos permite estar en el presente y conectar también con esta biodiversidad urbana que nos va nutriendo y puede ser un aporte para contenernos. Eso es lo más relevante y a partir de ahí pueden también ver a esta ciudad como un elemento que puede ser parte de su bienestar”, señala Constanza Cabello, profesional del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad de FAVET-UCH.

Respecto de la valoración que las y los estudiantes de 7° a 2° medio realizaron a esta iniciativa, desarrollada por Imhay gracias al financiamiento de la Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de su programa de Proyección al Medio Externo, algunos comentarios realizados por los jóvenes participantes fueron “me sentí más tranquila, pude oler cosas que no huelo día a día”, “podría seguir haciendo esto en el día a día, en un parque, cerca del colegio”, “pude bajar mis niveles de estrés gracias a la naturaleza”, “me pude concentrar en lo que hay alrededor mío y eso me ayudó a relajarme”.

Esta apreciación también fue manifestada por las y los docentes que acompañaron en la actividad a los jóvenes. “Lo que más valoré de la actividad es que los estudiantes tuvieran un espacio de conexión con la naturaleza y crearan habilidades para desarrollar la atención que es tan importante hoy en día, un espacio en el que se autoconocieran y se vincularan con los otros. En los colegios, por ser tantos alumnos y seguir día a día las clases, no se generan estos espacios”, destacó Angélica Romero, docente de ciencias del Colegio Alberto Blest Gana.

Cabe destacar que próximamente el Núcleo Milenio Imhay publicará gratuitamente una guía práctica sobre naturaleza urbana y bienestar, la que entregará información e incorporará actividades que puedan desarrollarse en el entorno próximo de las personas, como en sus propias casas, colegios, parques, plazas y otros espacios urbanos que pueden contribuir a una mejor salud mental. El documento entregará claves que permitan identificar aquellos elementos de la naturaleza urbana que muchas veces pasan desapercibidos, e incluirá instructivos simples para la realización actividades lúdicas y reflexivas.